2025年6月12日,中铁五局集团有限公司迎来成立75周年的重要时刻。从1950年西南铁路工程局的初创,到如今拥有八项特级资质的综合性建筑企业集团,在这波澜壮阔的75年来,中铁五局始终与共和国同频共振,在服务国家战略中淬炼成长,在改革开放浪潮中勇立潮头,于世纪之交转型升级跨越发展,在新时代征程中续写辉煌,一路披荆斩棘、奋发图强,从一个单一的铁路施工企业,逐步转型为以基本建设为主,发展相关多元,设计施工建设运营管理于一体的综合性建筑企业。回望峥嵘岁月,一代代五局人艰苦奋斗、开拓创新,用实干实绩诠释对党和人民的忠诚,交出了一份高质量发展的时代答卷。

攻坚克难显本色 铁军担当铸辉煌

七十五载风雨兼程,这支铁骨铮铮的钢铁劲旅,始终保持着逢山开路、遇水架桥的豪迈气魄。他们以热血和无私奉献,在共和国的建设史上刻下了一道又一道不可磨灭的印记,生动地诠释了五局人“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的精神品格。

中铁五局原工会主席吴承清,在参与成昆铁路建设时,连续三天三夜奋战在一线,因其充沛的精力和顽强的斗志,被称为“关不住的小老虎”。回忆起那段激情燃烧的岁月,吴承清感慨地说:“在当时,修路光荣、吃苦光荣、贡献光荣、牺牲光荣的信念深植于每一位建设者心中。即便再苦再累,大家也仿佛有着用不完的力量,一心只为早日建成铁路。”

中铁五局在隧道施工领域声名远扬,以敢打硬仗、善打硬仗著称。掘进、克险、再掘进,安全风险再高、施工难度再大,也挡不住五局建设者贯通长隧的坚强意志。

改革开放初期,中铁五局肩负重任,汇集全局力量承担了衡广复线全线70%的施工任务。在长达9年的艰苦鏖战中,成功凿通南岭隧道,首获鲁班奖,还取得了新奥法、超前钻孔预探预报等 14 项重要科技成果,推动中国的隧道施工技术实现了与世界先进水平的对接与赶超。

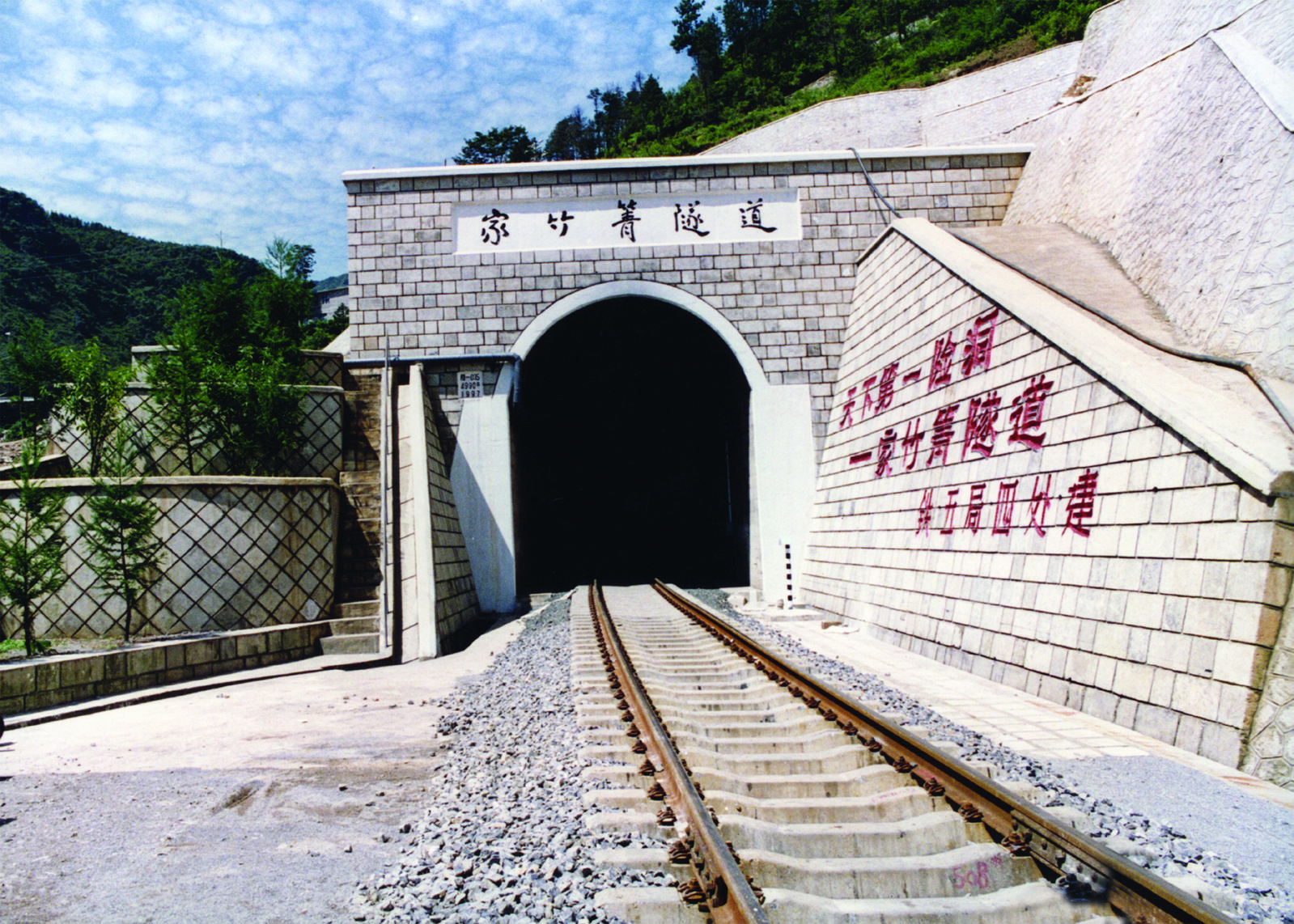

南昆铁路家竹箐隧道,堪称“天下第一险洞”,集高瓦斯、高地应力和大涌水等复杂危险于一体。每一次开挖掘进,都如同在与死神进行一场惊心动魄的较量。时任中铁五局四处二队队长的廖祖华回忆道:“1993年 4月18日,南昆线贵州段的开工仪式在家竹箐隧道出口举行,国务院副总理邹家华亲自将江泽民主席题写的‘青年突击队’队旗授予我们。那一刻,我内心无比激动,同时也深感责任重大。”在青年突击队员的带领下,建设者们历经800多个日日夜夜的不懈奋斗,成功建立了我国铁路史上较为完善的铁路三级瓦斯监控系统和铁路隧道施工两路保障电源,为中国铁路高瓦斯隧道施工树立了国际领先的标准和规范。

全长10.3公里的玉蒙铁路秀山隧道同样极具挑战性,地质条件复杂,围岩变化频繁,地下水极为发育,涌水突砂石等情况多发,施工难度极大,曾被铁道部列为全国第二位的I级高风险隧道。在长达七年的施工过程中,遭遇突泥石、突砂、岩溶管道涌水等地质灾害150余次,工期因此延长了4年。工班长胡卫强带领的开挖班,成功战胜大小涌水突砂60余次。胡卫强回忆说:“我们曾在1米多深的涌水中连续奋战17小时,一个晚上装填了3000多个沙袋,每个人身上都留下了伤口,但大家没有一个人退缩。”

中老铁路空琅村隧道,常年高温,作业面温度接近50摄氏度,远远超出了人体能够长时间承受的极限。然而,施工人员毫不畏惧,他们打着赤膊、含着冰块,在高温环境中挥汗如雨地坚持作业。2020年4月29日,空琅村隧道提前4天顺利贯通。时光荏苒,5年后的2025年4月29日,中吉乌铁路正式开工。作为中吉乌三国元首亲自推动的共建“一带一路”合作的标志性工程,中铁五局承担了全长12.4公里的那伦1号隧道的施工任务,目前正紧锣密鼓地进行施工筹备工作。

七十五载笃行不怠,中铁五局的建设足迹遍布大江南北。先后参与了国内180余条铁路、350余条公路,以及各地城市轨道、水利水电、市政公用、房屋建筑、机场码头、地下管廊等众多领域的建设。在海外,业务范围也已拓展至22个国家和地区。凭借卓越的工程质量和杰出的技术管理创新,先后荣获国家科学技术进步奖4项,鲁班奖29项,国家优质工程奖64项,全国用户满意工程55项,土木工程詹天佑奖20项,省部级科学技术奖79项,国际隧协(ITA)年度大奖1项。

科技赋能促转型 质效并进创一流

75年来,中铁五局始终以“开路先锋”精神为指引,将科技创新视为企业发展的核心引擎。在一次次挑战工程极限的实践中,用智慧和汗水,在共和国的基建史上书写了一个又一个不朽的传奇。

青藏铁路的建设面临着高寒缺氧、高原冻土、生态脆弱三大世界性难题。其中,海拔4800米的昆仑山隧道是世界高原连续多年冻土区第一长隧和青藏铁路全线头号重难点控制性工程,施工难度极大。隧道顶部的冰层受热力作用影响,随时可能发生冻融现象,进而导致坍塌。为攻克这一难题,中铁五局迅速组建科技攻关团队,开展高原冻土隧道湿喷混凝土施工技术研究试验,仅混凝土融冻试验就进行了多达300次。经过两个多月的不懈努力,终于成功解决了湿喷混凝土在高寒低温环境下的速凝问题,同时确保了其早强性能和耐久性,充分证实了湿喷混凝土支护在高原多年冻土区隧道施工中的可行性。

武广客运专线海棠隧道,地质条件异常复杂,集溶洞、溶槽、断层、软弱围岩、涌水、突泥等多种复杂灾害性地质于一体。时任中铁五局武广项目五总队副总队长的李江感叹道:“我与隧道施工打交道20多年,却从未遇到过如此‘糟糕’和‘艰难’的隧道。按照施工时间平均计算,几乎每五天就会遭遇一个溶洞,每一次都如同经历一场恶战。”面对重重困难,中铁五局项目团队毫不退缩,先后成功治理了60多次塌方,攻克了209个大小溶洞,顺利渡过了10余个不良地质地段。

京张高铁新八达岭隧道和八达岭长城站,地处世界文化遗产八达岭长城的核心景区。其中,八达岭长城站是目前世界上埋深最深、规模最大的暗挖地下高铁车站。为确保工程顺利进行,中铁五局建设团队精心确定了复杂洞室群地下车站施工组织方案研究等11个科技创新研究方向。“在施工过程中,我们大力创新应用先进的工艺工法、新型材料以及信息化技术,实现了全方位多通道安全快速作业,不仅保证了工程实体质量,还最大限度地保护了古长城。”时任项目副总工倪派说到。

一次次攻坚克难、突破极限。中铁五局掌握了不同气候环境、不同地质条件下的高铁建造技术,发展成为中国高铁建设的主力军。

75年前,老一辈五局人肩挑背扛修建新中国第一条铁路成渝铁路。今天,中铁五局在我国CR450科技创新工程的落地项目成渝中线开启智能建造施工。“以往,如此规模的预制梁场大约需要60名工人,如今借助先进技术,仅需20名工人即可。”中铁五局成渝中线重庆段智能预制梁场副总工程师陈敏敏介绍到。得益于智能钢筋生产线、智能混凝土浇筑系统等智能设备,以及迅捷的物联网、先进算法、BIM+GIS 数字孪生、人工智能等信息技术的应用,数智梁场生产控制平台实现了物资、生产等管理系统的智能化、信息化和可视化,大幅提升了施工效率。

从传统施工模式向智能建造的转变,从人力攻坚迈向科技赋能,中铁五局始终坚守“干最难的、交最好的”庄严承诺。如今的中铁五局,已成立高速铁路建造技术国家工程研究中心隧道结构建造技术分研究中心,独立拥有 2个省级工程研究中心、1个设计研究院、2个国家级技能大师工作室和 2个省部级大师工作室等19个省级及以上创新平台,在新质生产力的赛道上,勇当主力军,持续引领行业发展潮流。

创新管理立潮头 深化改革谱新篇

1978年12月,党中央十一届三中全会胜利召开,开启了改革开放的伟大征程。1979年1月,顺应时代发展的春风,根据铁路建设发展规划和施工布局调整的需要,经国务院批准,铁道部决定将第二工程局分建为第二、五两个工程局。中铁五局在贵阳重组启航,就此吹响了转型发展的嘹亮号角。

面对市场经济的汹涌浪潮,中铁五局积极探索,提出了“立足铁路,面向社会,一主多副,打入国际”的经营方针。在企业改革的道路上,以无畏的勇气和坚定的毅力,大胆尝试,不断在革故鼎新中寻求突破,赢得了广阔的发展空间。1986年起,中铁五局积极学习推广鲁布革管理经验,全面实行项目经理负责制。进入90年代,通过开展“解放思想,转变观念大讨论”以及“学邯钢、转机制、抓管理、增效益”等活动,推动企业管理模式由粗放型逐步向集约型转变,企业的生产经营、经济效益以及品牌形象得到持续提升,发展迈入了全新的阶段。1998年,中铁五局被国务院表彰为全国14家先进企业之一。2000年1月12日,中铁五局(集团)有限公司正式挂牌成立,标志着企业向建立现代企业制度迈出了实质性的一步。2006年,中铁五局成为贵州省首家“双百亿”企业,实现了历史性的重大突破。

在项目管理方面,中铁五局大力开展项目标准化管理和架子队建设,这一创新举措成为了中铁五局立足路内外市场、加快发展的新名片。2010 年,中铁五局新签合同额达到530亿元,企业营业额实现 326亿元,提前一年成功回归中国中铁第一方阵,圆满实现战略目标。

近年来,中铁五局持续拓展业务领域,丰富产业业态。在水资源、水环境、水生态治理领域积极开拓进取,打造了云南洱海环湖截污、贵州南明河流域治理等多个全国流域水环境、湖泊水环境、区域水环境综合治理的典范工程,并成为中国中铁首家获得水利特级资质的二级企业。特别是在云南省有史以来投资规模最大、建设难度最高的水利项目——滇中引水工程中,中铁五局承建了全线9个标段的施工任务,总合同额高达133.64 亿元,占项目总投资的13%。同时,紧紧围绕国家战略,积极布局国储林、抽水蓄能、光伏电站、城市地下管廊等“第二曲线”市场,为企业转型发展注入了新的活力。

加快改革创新步伐,中铁五局积极参与资本市场运作。在稳固传统承包工程业务的基础上,加大对高速公路、市政工程、城市轨道、水利工程、国储林、水环境治理、房地产及片区综合开发等项目的投资、建设与运营力度。实施投资项目超百个,总投资额超2000亿元,成功构建了全产业链、多元化发展的新格局,加速了从工程承包商向综合服务商的转型进程。

2017年,中铁五局新签合同额首次突破千亿大关,各项经济指标均创历史新高;2020年,新签合同额超过1700亿元;2022年以来,不断优化管理模式,大力创新管理机制,经营承揽额成功突破两千亿元大关,企业的发展规模和发展质量得到了显著提升。

党建引领把方向 深度融合促发展

中铁五局始终将坚持党的领导、加强党的建设贯穿于企业改革发展的全过程,充分发挥党组织把方向、管大局、保落实的领导核心作用。近年来,积极探索新形势下加强党建工作的新思路、新举措,以及党建融入生产经营的新途径、新方法。深入开展“勇当先锋、勇争一流、勇创效益” 党建主题实践活动,精心打造“1+3+N”三勇党建品牌矩阵,并发布“开路先锋”精神谱系,为推动企业高质量发展提供了坚实有力的政治保障和强大的动力支持。

党建领航经营攻坚。中铁五局强化战略智库联动机制,与13所高校、25家政策研究机构共建“党建+智库”,凝聚战略研究合力。积极开展“我为企业赢订单”主题实践活动,局和子公司主要领导带头深入一线,主动拜访客户、专班推进项目、跟踪服务市场,有力推动了业务拓展。新兴领域订单占比从2022年的13.57%提升至2024年的20.85%。同时,深化区域联建协同,构建“区域联动、资源共享、优势互补、发展共进”的党建经营一体化工作格局,积极与政府、业主等单位建立党建联盟,联合开展党建推进会等数十次党建活动,以党建联建为纽带,带动区域滚动经营额实现稳步增长。

党建赋能施工生产。中铁五局创新攻坚机制,深入开展“党旗在基层一线高高飘扬”活动,构建全项目党建示范网络,设立2066个党员先锋岗、873个党员责任区,将技术攻坚与安全管控责任明确到人。通过开展 “五保一树” 等劳动竞赛,营造全员大干快上的浓厚氛围;组建党员突击队,成功攻克高原铁路项目超高地温、断层破碎带等地质难题;构建精益履约生态,将党建优势延伸至产业链上下游,联合设计、监理、供应商成立“红色联盟”,确保全局重点工程履约率达到100%。

党建引领智能建造。2024年12月3日,中铁五局召开党建引领智能建造会,并出台《推进智能建造发展新质生产力的实施意见》。依托重难点项目成立党员智能建造工作室,选拔党员骨干组建AI+智能建造技术攻关团队,基于BIM和AI等前沿科技开展技术攻关。积极打造智能建造示范项目,成渝中线项目融入智能建造理念,采用数字化设计与智能设备;雄忻高铁项目建立信息化管理平台,实现实时监控。推动党建与智能建造深度融合,将智能建造目标细化到党员责任区,制定详细任务清单并加强监督考核。把党员工作表现纳入考核评价体系,从多个维度激励党员发挥先锋模范作用,为智能建造注入强大动力。

党建聚力效益提升。中铁五局创新 “经济效益提升” 专题党课矩阵,邀请行业专家与商务骨干组成讲师团,围绕合规盈利体系开展培训,推动效益意识深入人心。构建党员先锋示范体系,划分党员责任成本区,分解 12个关键环节成本指标,建立“周核算、月复盘、季考核”机制,并将考核结果纳入评先评优范畴。组建党员攻关小组,渝昆高铁项目通过技术革新,月均节约成本100万元,西渝项目优化施工方案,创效超8000万元。同时,为激发全员创效活力,中铁五局建立“创效标杆”评选机制,每年评选10个示范项目,最高给予100万元奖励。开展“成本节约金点子”征集活动,党员带头提交建议百余条。

凭借卓越的党建工作成效,企业先后荣获贵州省有突出贡献的国有企业、中央企业先进集体、中央企业先进基层党组织、全国模范劳动关系和谐企业等称号,并连续16年保持全国文明单位荣誉称号。此外,先后有5个单位荣获全国五一劳动奖状,9人荣获全国劳动模范,9人荣获全国五一劳动奖章,21个单位获得全国青年文明号,党的建设和群团工作成果丰硕,为企业发展提供了坚实的组织保障和强大的精神动力。

从历史的丰碑迈向未来的征程,从过去的辉煌开启新的篇章。站在新的历史起点上,踏上充满希望与挑战的新征程,中铁五局将锚定“效益提升、价值创造”主线,围绕“创新提质”核心任务,凝心聚力、攻坚克难,全力以赴完成年度各项目标任务,以高质量发展的优异成绩庆贺中铁五局成立75 周年,喜迎局第六次党代会胜利召开,为中国中铁加快建设具有全球竞争力的世界一流企业,为中华民族实现伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

编辑:李雨青

审核:卫涛