编者按

“其作始也简,其将毕也必巨。”

从深林大山到水田旱地,从戈壁荒漠到林海草原,扶贫干部和贫困群众想在一起、干在一起,奔忙于一个个扶贫项目,张罗着一项项致富产业,攻克了一座座贫困堡垒,解决了一道道发展难题。

进入2020年下半年,脱贫攻坚正在加劲冲刺,奋斗的身影愈加忙碌。本期策划聚焦扶贫干部,讲述脱贫攻坚故事,展现决胜脱贫攻坚“最后一公里”的关键阶段,广大扶贫干部不畏繁难、坚毅前行,以持之以恒的劲头与贫困作斗争的精神面貌。

苦乐与共的驻村生活

梁小卫

2018年9月20日,我接到上级通知,被选派到河南省三门峡市渑池县西山底村担任驻村扶贫工作队队长。听说西山底村是全县驻村条件最艰苦、离县城最远的贫困村,怀着忐忑、紧张的心情,我开始了驻村生活。

西山底村距离渑池县城79公里,距离南村乡政府26公里,与山西省垣曲县隔黄河相望,东接黛眉山与洛阳市新安县毗邻,是渑池县最东北角的一个偏僻小山村。全村8个村民组,共365户1044人,其中建档立卡贫困户83户224人。如今,西山底村贫困户仅余18户34人。

将图纸变成现实

西山底村是2020年河南省计划脱贫退出的52个贫困村之一。2018年9月我驻村之前,通往该村的路只有一条不到5米宽的水泥路,道路年久失修,部分路段受损严重,睛通雨阻,且不通客车。

渑池县城到村部需要自己开车,如果顺利的话,一趟下来得近3个小时,开车去郑州也不过如此。村民购买生产生活用品一般也不去渑池县城,而是前往临近的新安县石井镇。若必须要去县城办事,得先步行9公里到新安县东山底村,坐上发往新安县城的班车,从新安县城转乘洛阳到三门峡的班车,这一趟下来怎么都得7个多小时。

“人挪活,树挪死。”村子里的青壮年要么外出打工,要么因为孩子上学都搬到县城居住,常年留守村子的基本上都是老弱病残,村内总人口不到200人。

只有先解决群众的出行问题,才能实现脱贫致富的目标。扶贫工作队和乡、村两委的同志跑遍了全村所有的沟壑,摸底调查,收集资料,优化路线。最终,在县扶贫办、交通运输局,以及南村乡政府的支持下,一条条生产生活道路从无到有,从设计图纸变成现实。在不到两年时间里,渑池县交通运输局先后投资587万元,修建村内生产生活道路9条共18公里,特别是今年4月以来,交通运输局又多方筹资750多万元,对南村乡关底至西山底12公里路面铺筑沥青提级改造。与此同时,通往村里的扶贫班车也正式开通,每天8时从县城汽车站发车,13时30分从村里返回,有效解决了村民们的出行难题。

鼓起村集体的“钱袋子”

西山底村共有耕地2800亩,大部分是坡耕地,但光照充足、雨量适中,特别适合花椒种植。经过多次走访调研,我们结合该村实际情况因地制宜理出了一条驻村帮扶工作思路:党建引领强基础,立足村情谋发展,产业先行补短板,务实亲民树形象。

扶贫工作的关键是不但要让老百姓富起来,还得让村集体经济壮大起来。我们专门聘请农技专家到陕西韩城购买了“大红袍”等优质花椒苗,无偿分发到全村各户,鼓动大家种植花椒,并邀请花椒种植专家先后10次进村开展花椒种植技术培训。目前,村里的花椒种植面积已达2300亩,其中贫困户种植550亩,今年全村花椒树已经达到盛果期的有1200亩,花椒收入有望突破300万元。

产业有了,产品有了,怎么才能卖出去增加村集体收入,让老百姓的“钱袋子”鼓起来?集体的力量总比个人强。我们与垣渑高速公路的施工单位江苏省交通工程集团有限公司协商,成立了西山底村花椒种植合作社,联合打造花椒、小米椒扶贫基地,形成了订单农业和村集体经济收入稳步增长的产业发展格局。今年村集体经济收入预计突破10万元,将彻底解决村集体经济收入不达标、不稳定的问题。

“金碑银碑,不如老百姓的口碑。”当天黑在村里走访,村民热情打招呼时;当老百姓把自家种的花生、红薯、桃子、西瓜送到驻村工作队办公室,一再要求留下尝尝鲜时……真心觉得自己再苦再累都值得。

村里的水泥路,路旁的花椒树,花椒树下百姓的笑容……美好生活都是奋斗出来的,而这场脱贫攻坚战,我们也终将取得胜利!

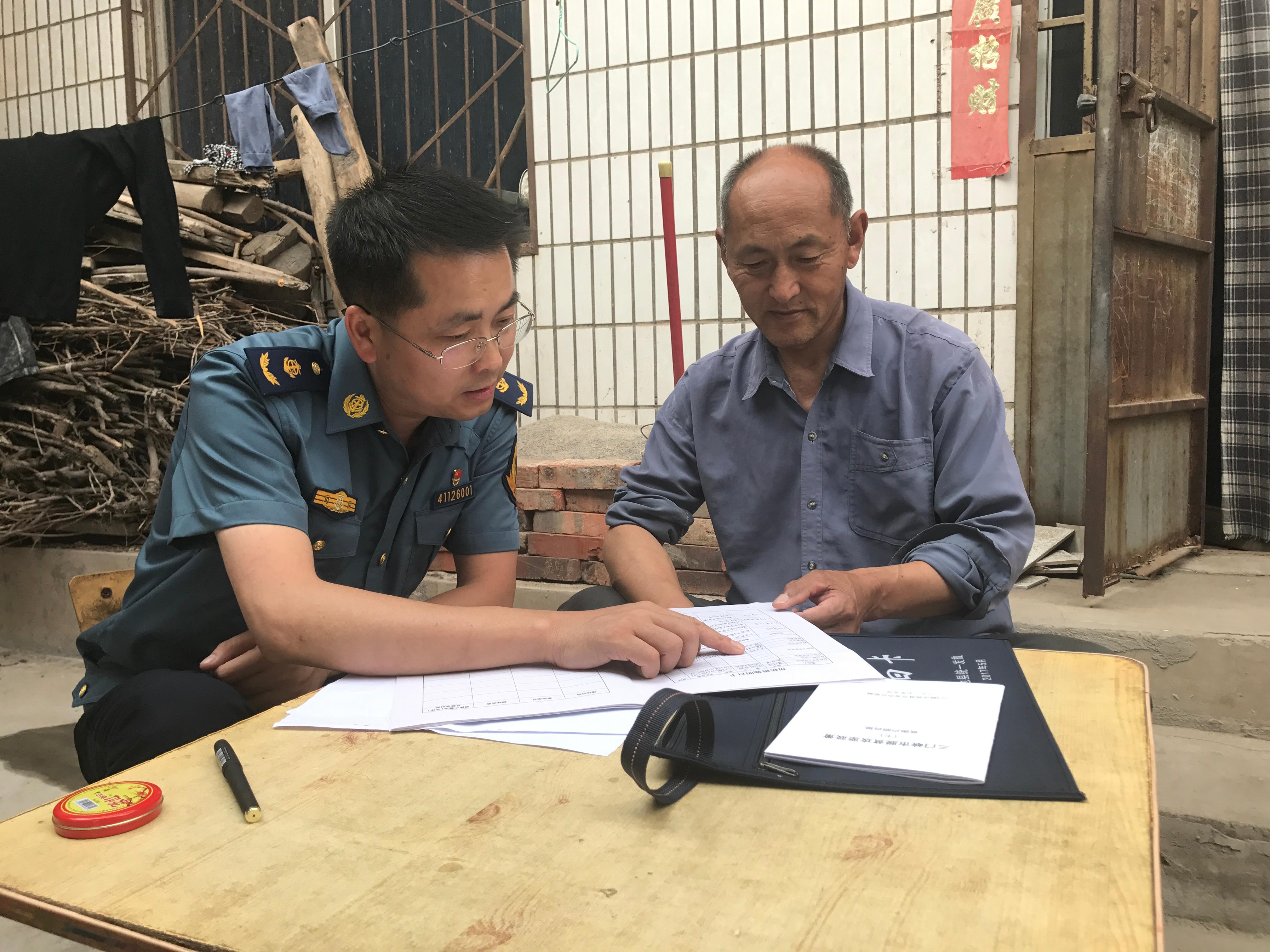

(作者系河南省三门峡市渑池县交通运输局执法所所长)

深山苗寨“领头羊”

刘路 胡选武 特约记者 刘叶琳

8月,都柳江畔绿意盎然。自贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县城出发,经321国道来到丙妹镇大歹村。沿着宽敞的水泥路蜿蜒而上,只见一盏盏路灯错落有致,机耕道直达田间地头,禾晾、禾仓层叠在道路两侧,独具民族特色的吊脚楼一户挨着一户,苗家妇女正在院坝里织布,孩子在路边玩耍……

谁又能想到,眼前这个美丽村寨,过去是“开门就见山,出门就爬坡,吃水全靠挑,庄稼要人驮”的景象。“两年前的大歹村,又穷又落后,驻村扶贫工作队来了以后,才有了翻天覆地的变化。”大歹村村委会主任潘祥你说。

近年来,贵州省交通运输厅驻村扶贫工作队紧盯“一达标两不愁三保障”脱贫出列目标和“三率一度”指标,因地制宜、精准施策,带领大歹村287户2000余名群众,走出一条摆脱贫困奔小康的“蝶变”之路。

初到大歹村 啃下“硬骨头”

“心都凉了!”这是驻大歹村第一书记唐隽永刚到村里时最真实的感受。

2018年3月15日,唐隽永从贵州省公路开发有限责任公司提着行李来到村委会。说是村委会,其实就是原大歹小学一间不到20平方米的教室,屋里到处是灰尘,几张歪歪扭扭的办公桌挤在一起,唐隽永后来称这里为“多功能室”,因为它既是办公室,又是会议室、图书室。

“大歹村是从江县典型的深度贫困村,全村辖3个自然寨、5个村民小组,村民大多是苗族。”谈到大歹村村情,唐隽永打开了话匣子,“两年前,村里4个村民小组缺水,通户路都还是土路,村里基础设施差得很。”

大歹村缺水问题由来已久,祖祖辈辈“找水”的艰辛历历在目。每到枯水期,若是连续干旱10来天,村民们自建的自来水管就不出水,大伙儿不得不到几公里以外的乌梢河用三轮车拉水。

“总共小半盆水,既要洗脸又要洗脚,最后还要留给牲口,没一个娃儿是干干净净去上学的。”说起缺水的日子,村民们连连叫苦。帮村民找到固定水源,成为唐隽永最大的心愿。

撸起袖子,说干就干。2018年3月,唐隽永多次带领村民到附近寻找水源点,但由于大歹村沿山而建,坡度很大,土质松软,经常发生塌方,寻找一处合适的蓄水点不容易,发现的水源不是路程太远,就是出水时间太短。

为破解这一难题,唐隽永联系地方水务局,协调请派技术员,与村组干部、扶贫队员共同组成“水源攻坚队”,顶着高温,测高度、算距离、一处一处比对,终于在谷坪乡山岗村与大歹村交界处找到可靠水源,并成功搭上了省政府安全饮水工程的“顺风车”。2019年9月,大歹村安全饮水工程顺利完工,铺设主管9100多米,建3个蓄水池,设两级提泵,彻底解决了4个村民小组1500多名贫困群众的饮水问题。

修筑机耕路 护好“饭碗田”

水稻和梯田,是村民们的“饭碗”,是大歹村的命脉。但由于山高路远,肥料、水稻运输成为制约当地农业生产最大的瓶颈,农用机械、运输车辆进不去,只得人挑马驮,来回要走好几公里。

“每次把糯禾挑回家,累得饭都吃不下,倒头就睡着了。”一次座谈中,潘祥你提出,能不能为村里修一条机耕道,让村民耕种逐步实现机械化。“修是能修。可钱从哪里来?”唐隽永想到了自己的“娘家人”。结合行业优势,他向贵州省公路开发有限责任公司争取到60余万元资金,用于农业生产便道和村委会建设。

就这样,唐隽永带着4名工程技术测设人员,一头“扎”进了机耕道的路线勘探中,穿密林、过沟渠、爬梯田,有时一天要走20多公里,一步一个脚印丈量公路线路。2018年10月,大歹村11条共11.2公里机耕道全部完工。

“便道修好以后,用三轮车一次就能拉七八百斤,以前要一个星期才收完的糯禾,现在一两趟就能运完,节约出来的人力到外面打工,好的一年能挣三四万元,差一点的也能挣一两万元。”大歹村党支部副书记代祥你介绍。

机耕道的修建,增强了大歹村的“造血”功能。此外,长约6公里、总投资3000万元的小融至大歹旅游公路已建成通车,这条旅游公路也成为大歹村发展乡村旅游、助推就业扶贫的重要通道。

产业齐发展 强技又扶智

大歹村山高路陡、土地贫瘠,村民们光靠种植糯禾收入相对较低。“‘劳务就业一人,脱贫致富一家’,工作队帮忙牵线搭桥,工作都不错,还提供就业补贴,多划算。”唐隽永摆明利害关系,村民也听得进劝,2019年大歹村外出务工347人,其中贫困户179人。

“出去打工的挣了钱,留在村里的怎么办?”为让群众实现增收,唐隽永因地制宜,积极引进油茶、黑山羊、中华蜜蜂、稻田鱼、生态鸡等,发展种养殖扶贫项目,贫困人口产业发展覆盖率达100%。

近两年,不少村民选择家门口就业。2019年12月,大歹村的47名村民到八洛公路改造工地务工。工地开设了扫盲班,让村民边挣钱边“充电”。小融至大歹旅游公路项目建设期间,招收大歹村村民44人,潘叶列就是其中的一员,她和几名妇女负责搬石头、和砂浆,通过劳务就业增收脱贫。

2019年,大歹村成功脱贫40户277人,贫困发生率降至9.87%,剩余28户204人;今年4月大歹村已实现贫困人口全部“清零”。昔日穷、偏、乱、脏的大歹村,正向着百姓富、生态美、产业兴的幸福村迈进。

编辑:翟慧

审核: