近年来,四川省峨眉山市积极抢抓大峨眉交旅融合先行示范区建设机遇,聚焦“交产文旅”多元融合、“山水城村”协调发展,拓宽打通产业瓶颈路、升级旅游景观路、畅通发展资源路,探索实践出一条“交通建设+乡村旅游+产业发展”的融合发展之路,实现“以路联景、以路兴产、以路富民”叠加效应,助力峨眉山景区游客接待量突破600万人次。2024年,峨眉山获评中国体育旅游十佳景区、首批世界旅游名山,峨眉山市蝉联中国县域旅游综合竞争力百强县市榜首。

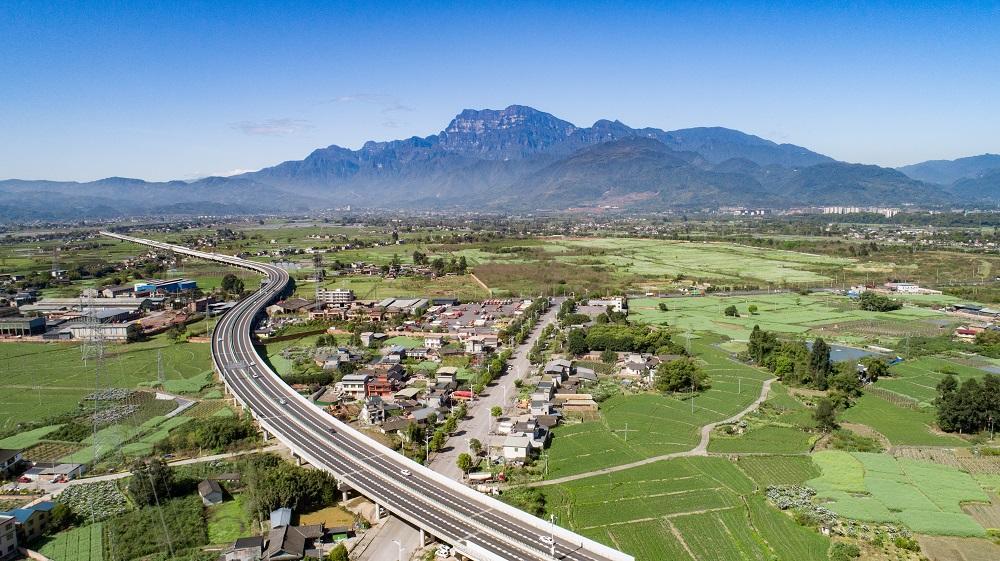

南山旅游大环线

以路联景拓展文旅发展新空间

破瓶颈,增容量。峨眉山市依托峨眉南山旅游综合开发,在市域南部片区构建“一横一纵两环线两空轨”交通网,持续加快万金路南山段(连接线)等通道建设,新建10条总长190.7公里美丽乡村路,推动黑垭口至万佛顶森林防火步道全面完工,有效解决“一条独路上金顶”的交通瓶颈问题。峨眉山景区南北交通环线加速形成,构建起快进慢游的立体交通体系,推动峨眉山金顶片区游客承载量从2.8万人次提升至3.2万人次。

开口子,增功能。峨眉山市在峨汉高速公路龙池出口建设开放式服务区,与四溪沟景区互联互通,推动实现游客“下高速公路直达景区”;增加地方特色餐饮、休憩娱乐等配套功能,促进四溪沟景区创成3A级景区。在进入峨汉高速公路的南山大道旁打造南山农旅融合示范点——“五福彩田”,以“养心峨眉悠然南山”大地景观为主线,连片打造695亩“五色稻浪+四季花海”立体农业景观,建设集游客咨询、产品展销、观光休闲等于一体的游客服务中心,成为迎客门户、网红打卡地。

亮文化,增活力。峨眉山市依托世界双遗,深挖“释武茶药”文化内涵,保护用好“茶马古道”等交通遗迹,修缮龙池天主教堂、双峨驿道等6处文物单位,串联石方牌寺庙、宝灵寺等8处宗教遗存,打造“南山佛禅文化带”,丰富交通沿线旅游产品。借助旅游公路载体,采取“借景、造景、融景”等手段,构建“可进入、可体验、可消费”的文化旅游路线,大力发展山地运动、冰雪运动等新业态,推动峨眉山越野挑战赛升级为国家级赛事,促进户外休闲旅游发展。

川零公路峨眉段

以路兴产打造商旅消费新走廊

峨眉山市持续开展适旅改造,壮大民宿集群。依托川零公路景区段建成通车,当地对峨眉山麓沿线的顺河、赵河、荷叶、太阳4个村进行整体规划,以“云谷禅境”为主题,在沿线流转117户闲置农房、650亩闲置土地,引进社会投资2.3亿元,建成濠梁垂天、荷叶溪谷、云隐等15家精品民宿,现有客房212间,成功塑造“星荷涧”宿集IP。2024年,民宿产业游客接待量达8万人次、实现综合收入近3000万元,同比分别增长40%、56%。

在发展路衍经济方面,峨眉山市充分发挥川零公路沿线生态环境资源优势,串联四川大学华西峨眉医院、峨眉半山七里坪森林康养旅游度假区,打造环峨眉山生态医(康)养度假带。聚焦当地景点、产业,围绕周边“只有峨眉山”戏剧幻城、飞拉达攀岩、野泉谷等9个重点文旅项目,推出6条主题精品旅游线路,发展摩旅骑游、非遗研学等路衍经济,同步融入乡村产业加工体验、产品直供直销等新消费场景,全方位满足游客“吃、住、行、游、娱、购”需求,实现“旅游公路”向“公路旅游”华丽蝶变。

为延伸运游半径,峨眉山市借助川零公路,促进周边区域市场一体化发展;进一步巩固峨眉山、瓦屋山、周公山“三山联盟”合作机制,推进旅游化改造、标识标牌规范提升、路域环境综合治理,设计《导览图》《旅游手册》,形成客源互送、市场共建的良性循环。区域内部逐渐完善自驾营地、充电设施等基础配套,同步推出旅游公交环线,将该区域与高铁站、大佛禅院、峨秀湖国际旅游度假区等人流集中场所相联,切实推进全域旅游发展。

符桂九产业大道

以路富民构建农旅发展新模式

近年来,峨眉山市选定产业基础好、覆盖范围广、带动效应强的3个乡镇,修建总长26.4公里的产业大道,将符溪镇、桂花桥镇、九里镇的产业园区连接起来,形成“三镇联动、产业协同”的发展格局。

公路沿线建成2万亩标准化蔬菜种植基地、2万亩稻药轮作基地、1.3万亩茶果园基地,打造“春茶、夏果、秋稻、冬药”四季不断的特色农业景观带,构建起“育苗—种植—加工—销售”的全链条,让村民在产业发展中分红利、挣工资、卖产品,农村居民人均可支配收入平均达2.6万元。

当地以桂花桥农业大公园为载体,整合八大观光区、12处景观节点,打造“问稻讲堂”等研学基地;新建农事服务中心,通过15公里彩化环线串联4个建制村;同步推进公共服务升级,推动“园区变景区、田园变公园”,园区吸引123家新型农业经营主体入驻,带动4个重点村村集体经济年收入达144.76万元、同比增长15%。2024年,桂花桥镇获评全国村镇建设先进镇,成为“四好农村路”赋能共同富裕的示范样本。

绿道焕活山水韵。峨眉山市坚持将符桂九产业大道建设与片区环境整治相结合,带动片区交通秩序“乱到治”、重点道路“灰变绿”。当地通过增设检查站点、安装智能监控设备等措施,严查超限超载车辆,道路交通安全事故数同比下降13.71%。新增投入洒水车、清扫车5辆,加大94个堆场整治力度,片区平均积尘同比下降36.4%。开展道路沿线“净颜行动”,新增绿化面积1300平方米,打造道路节点景观12个,为乡村旅游发展注入新动能。

编辑:翟慧

责编:翟慧

审核:连萌