——写在中交一公局集团乐清湾大桥通车之际

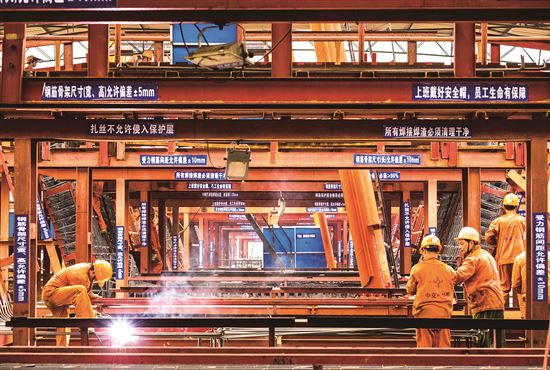

节段梁高精预制。

班组实施标准化管理。

节段梁“毫米级”拼装。

乐清湾2号桥。

乐清湾大桥。

位于浙江南部的乐清湾,是一个难得的天然港湾,这里海面浩瀚,风景如画。然而多少年以来,乐清湾的两端隔水相望,无铁路、无高速公路、无国道的“三无”状况阻断了沿岸人们的出行与交流。

历经近4年,乐清湾上终于架起了一座贯通东西的宏伟大桥。今日,乐清湾大桥正式通车。

乐清湾大桥含乐清湾1号桥、乐清湾2号桥、海山大桥、海山互通,全长10.088公里,由中交一公局集团有限公司(简称中交一公局集团)承建,是连接浙江温州、台州两地的海上通道,为国内最大跨径变截面节段梁V墩刚构、国内最长节段梁预制拼装跨海桥梁。

这是一座品质之桥。施工建设管理中,乐清湾大桥项目始终坚持打造品质工程,以“工匠精神”贯穿建设全过程,追求细节完美和极致,“毫米级”的节段梁预制精度、班组作业标准化“6S”管理让其一跃成为全国品质工程典范。

这是一座科技之桥。乐清湾大桥不断探索与完善新技术、新工艺、新材料、新装备和新标准,其中基于BIM技术的智慧预制厂管理系统,实现了人、机、料全面管理和实时管控,确保了项目质量、安全可追溯。

这是一座生态民生之桥。乐清湾大桥不仅圆了百姓的跨海大桥梦,促进了当地经济社会发展,还在建设过程中践行“绿水青山就是金山银山”理念,最大限度地保护和恢复生态,打造了一项绿色生态工程。

精益求精 打造全国品质工程样板

2017年2月28日,全国公路水运品质工程现场推进会在浙江玉环召开。乐清湾大桥成为浙江省交通领域在建工程中唯一被推荐参加全国交通首批品质工程创建的项目。

据悉,自建设之初起,乐清湾大桥就积极践行品质工程理念,传承工匠精神,不断向品质工程进军。

乐清湾是我国强潮海湾之一,最大潮差超过8米,平均每年有3个台风“光顾”,多的年份可达6至7个,是浙江省台风影响最为频繁的地区之一。据统计,在保证施工安全的前提下,这里一年的有效施工天数不足250天。乐清湾大桥1号桥受当地新建漩门湾大堤的影响,滩涂长度达2940米。海上特大桥施工几乎所有的物资设备都由船舶运输操作,滩涂所占比重越大,施工受滩涂及潮水影响越大,施工有效作业时间进一步减少,安全风险也明显增加。

为保证项目顺利、安全推进,乐清湾大桥在建设中采用了节段梁施工工艺,即实行箱梁后场工厂化预制,前场拼装。据了解,节段梁施工工艺具有标准化程度高、工程质量可控、比现场梁板浇筑节省工期,以及保护环境等优势,这也是乐清湾大桥采用该工艺的重要原因。

但是,节段梁施工工艺要求节段预制和架设需要达到毫米级的精度,精度控制这一业界难题挑战着建设者的智慧。“乐清湾主桥一跨为60米,每跨由20榀梁段拼装而成。按程序,先是两边各30米拼好,再对接。这意味着,两个宽16米,足有十层楼高的‘大家伙’要完成对接。”中交一公局二公司总工程师兼乐清湾1号桥总工程师李响介绍,“1号桥主桥跨径达150米,且梁高3.6米至9米的变截面节段梁悬拼最终要实现20毫米的合龙精度,这在国内史无前例。”

为了实现“毫米成万米”的工程梦想,中交一公局集团脚踏实地开展技术攻关和管理创新。

“技术攻关和工艺创新是实现合龙精度整体可控的基石。”李响说,“合龙精度的影响,首先体现在墩顶块上,我们根据现有的测量工艺推算出,一旦墩顶块发生1毫米的偏差,按照等比例的误差积累,吨构最大悬臂处将发生27.55毫米的偏差,规范要求合龙精度控制在20毫米以内,在海上恶劣的测量环境中,考虑仪器自身的误差,1毫米的控制几乎是不可能完成的任务。”

为了完成这个“不可能完成”的任务,项目部抽调最精锐的技术人员攀爬技术高峰,精细地控制每一项工艺,对每道工序“精度升级”,采用了“基于空间笛卡尔坐标系的节段梁悬臂拼装墩顶块安装施工工法”,开发出“轴系互换测设法”,引入“空间笛卡尔坐标系”,通过多次工法创新改进,两者有效结合,使误差放大率从1∶27.5降至1∶6.8,墩顶块的安装功效更提高到惊人的4小时,解决了行业内多年无法攻克的难题。

品质工程建设还需要一支优秀的建设队伍,而一线工人是打造工程品质的“最后一公里”。

乐清湾大桥项目将施工管理和考核落脚点聚焦至一线班组,实施班组作业标准化管理模式。据了解,项目合理规范设置施工区域,在行业内首次推出一套提升工人素养、助推品质提升的“6S”管理标准,60余个班组工人严格按整理、整顿、清洁、清扫、安全、素养“6S”管理标准化作业,每日班前提示、班前检查、班中巡查、班后清理、班后交接和班后小结日循环“6步走”,通过严格管理,让标准成为习惯、习惯符合标准。

除工人素质提升外,过硬的技术也是关键。

“扎丝深入保护层,返工!”“垫块歪斜,返工!”“钢筋间距不均匀,返工!”6个钢筋笼3个要返工,节段梁厂钢筋班组长吴小明回忆起自己刚进场时的一幕说道,“在以前的工地,我们是做得最好的,但在这里,标准要求非常高,要是通不过‘首件’就将面临被清退。”

班组“6步走”与“6S”管理相结合,“首件认可制”与“清退制”相促进,质量监管工前、过程、工后严格把关,钢筋、小型构件等半成品则实行统一仓储配送的“超市化”管理,混凝土温度、配合比及搅拌时间实时远程监控等,一系列创新的“品质”精进管理手段为乐清湾大桥建设注入了灵魂。

其实,乐清湾大桥并没有“天生的高大上的明星基因”。但项目在实施过程中,建设者秉承工匠精神,以精进管理、精工建造、精益求精的理念,把常规工程做精做细、做好做优、做到极致的思路,才正是品质工程的精髓。

科技引领 BIM技术成就智慧工地

“过去,一座大桥的施工图纸有几千张,工程技术人员要看六七天才能逐一对照图纸进行施工,如今只用几十分钟,像看3D电影一样,整座大桥的施工工艺、技术流程、施工方法一览无余,文化水平相对较低的一线施工人员也能看懂。”乐清湾2号桥项目经理董耀文回忆起BIM技术为乐清湾大桥建设带来的巨大改变时自豪地说。

4200榀节段梁,6200多个工程结构物,3万道工序;5000多批次原材料、5000多份试验资料对应6200多个分项结构物;64个班组1520名工人……面对如此庞大的数据,如何追究质量责任、实现原材料的可追溯性、落实班组管理成为乐清湾项目的难点问题,而通过BIM技术则让不可能变成了可能。

“乐清湾大桥自开建以来,1号桥和2号桥主桥施工没有因数据或质量问题造成任何返工现象,没有一片梁预制出错,没有一片梁调运出错,没有一片梁安装出错。”董耀文介绍。

交通运输部下发的《交通运输科技“十三五”发展规划》中,鼓励应用BIM建筑信息模型新技术。围绕全寿命周期管理理念,早在项目开建之初,乐清湾大桥项目便引入了BIM技术,通过信息追溯、协调施工组织、优化设计等,达到可视化、可控化和智能化的目的,成为全国最早使用该技术进行桥梁整体全过程管理的交通工程之一。

以前是“施工图纸不离身”,现在是“电脑手机不离身”,董耀文说,这是BIM技术应用给他带来的最大改变:“关于大桥施工,想知道的数据,里面都有,再也不用翻箱倒柜找资料了。”

中交一公局集团将BIM融入主桥的每一项施工内容,赋予了大桥“数字生命”,实现全生命周期管理,应用BIM技术的系统性和细致程度都走在了全国前列。

将结构与结构碰撞的情况预演出来,是BIM大数据精准纠偏的重大功能。据统计,借助BIM可视化审查,乐清湾大桥主体结构物和临时结构的“碰撞纠错”有81处。除此,每一项工序上,BIM技术平台都利用三维方案的推演,向技术员进行可视化交底,精准决策。而系统平台相当于整个预制厂的电子大脑,实时管控着现场施工设备、材料、产品及作业人员信息。这里细到每捆钢筋、每包材料,大到每台设备、每片梁,都有各自的二维码,也就是说从材料到每个产品的信息都有各自的“电子身份证”,形成了上百万的数据库。当需要实时获知施工现场的施工进度、质量、安全等信息时,无论身在何地,不用亲自奔赴施工现场,工程相关人员可通过手机结合二维码快速定位功能,实时查询产品质量信息,避免了“信息孤岛”问题,大大提高了工作效率。

BIM技术不仅可以集成数据、避免出错,而且智能化的精确核算还大大提升了建设的工效。基于一定标准和规则而搭建的BIM工程模型数据库,可以导出多元化的信息,如工程量清单、成本分析等。“全部的数据都会跟随BIM模型即时变动,高度信息化平台能够提高各职能部门工作效率,解决复杂工程技术及管理难题。”董耀文表示。

项目开工前,按照传统的测算方式大桥建设需要投入4台架桥机才能在工期内完成,通过BIM的大数据计算,项目部只需要将拼装工效提高不到10%,就可以减少一台架桥机的使用,也能如期完成,这就节约了近2000万元的设备投入,大大降低了建设成本。

2016年9月,“BIM在交通领域推广与应用技术交流会”在杭州召开。在这场代表国内BIM技术最前沿高端水平的大会上,乐清湾大桥的建设者分享了在这方面的经验,收获了如潮好评。更可喜的是,2016年年底,中交一公局集团基于BIM多维度信息协同管理成果荣获全国交通企业管理现代化创新成果一等奖,2017年年底,基于BIM的桥梁施工多维信息协同应用研究荣获中国建设工程BIM大赛奖一等奖,这是对乐清湾大桥用技术引领管理、铸就科技示范工程的印证和肯定。

民生为先 经济社会发展再添动力

4年前,在玉环市分水村乐清湾跨海大桥1号桥的栈桥上,随着中交一公局集团的一声指令,乐清湾跨海大桥主桥第一桩开打。钻头落入17米深的海水,亲吻随之而来的海泥,伴着飞溅的泥水,平稳旋进深海中。

4年后,以乐清湾为名,以百年大计为其使命,几代人梦想的东部沿海大通道打通任督二脉,进入驰骋南北、合纵连横的快车道。

纵观近4年的建设,乐清湾大桥不仅在工程质量进度方面力争前列,在绿色环保工作上也是“精彩纷呈”。

乐清湾1号桥地处漩门湾国家湿地公园,为多种国家保护鸟类栖息地。项目部驻地依海堤而建,施工高峰有1600多人,同时项目桥梁结构类型众多,施工工艺复杂,易产生环境污染的关键环节较多,施工过程中产生的生产生活垃圾、污水及其他建筑垃圾等若处理不当,会对乐清湾水体及当地环境造成极大的污染破坏。

针对乐清湾特殊的生态环境,中交一公局集团根据“谁污染谁治理”“谁开发谁保护,谁造成水土流失、谁负责治理”“预防为主、防治结合、综合治理”的原则,落实环保义务,采取预防为主、因地制宜、因害设防、水土保持与环境保护、项目建设与安全相结合的方式进行项目水土保持和环境保护方案设计,保护项目区域自然环境状况。

同时,乐清湾大桥项目大力推行绿色工地创建,在与队伍进行合同谈判时约定好关于节能减排工作的要求及配合力度,包括前期进场机械设备需符合国家节能减排环保标准的要求,选用专业素质高、执行能力好的工人。在水污染防治方面,项目部建设污水净化系统,采取污水收集、沉淀、三级过滤,并配合植物根系吸收等措施;现场施工产生的污水排放留置沉淀池,对残物的沉积清除工作及PH值检测合格后,方可进行排放。此外,项目部在混凝土拌和楼均安装了除尘装置,降低粉尘污染;从拌和楼到料仓均采用钢结构全封闭形式,封闭的料仓有效降低了原材料进料和生产过程中所产生的粉尘和噪音。

修路造桥,是一件造福桑梓的事情,乐清湾大桥工程将浙江东南沿海的温岭、玉环、乐清三个县紧密联系起来,带来的不仅是出行的便捷,也是城市功能的提升,更关系到群众生活品质的改善及幸福指数的提升。

作为浙江省“两纵两横十八连三绕三通道”高速公路主骨架的重要组成部分,乐清湾大桥的建设,有助于缓解沈海高速公路浙江段(甬台温高速公路)的交通压力,促进实现舟山港、台州港、温州港三大港口与国家高速公路网的无缝对接。工程的建成,将与在建的三门湾大桥及接线工程、台州湾大桥及接线工程形成浙江省新的沿海高速公路,对完善区域高速公路网、提高港口集疏运能力,加强长三角、浙江沿海和福建海峡西岸经济区之间的交通联系,促进沿线地区经济社会发展有重要的推动作用。

编辑:吴世哲

审核: