1991年,烟台海事局水域环境监测站技术人员利用气相色谱仪进行海上溢油源鉴定分析。 张永刚 摄

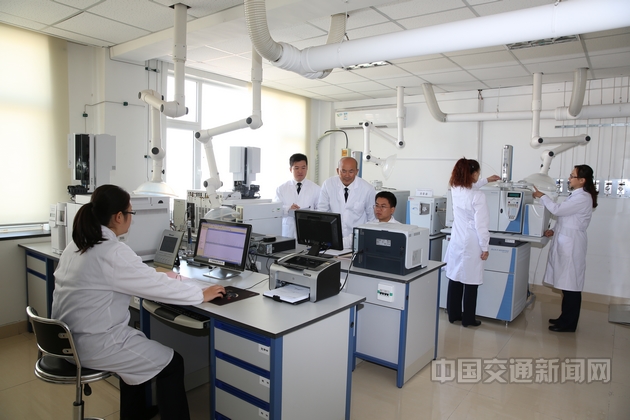

如今,烟台溢油应急技术中心鉴定科技术人员利用气相色谱—质谱联用仪进行海上溢油源鉴定分析。 周洪洋 摄

1986年7月,我大学毕业进入烟台港务监督水域环境监测站工作,参加工作至今,一直从事船舶防污染监测、海事鉴定工作,亲身感受到改革开放以来,我国海事系统的海事鉴定业务从无到有,由弱变强。回忆海事鉴定30多年的发展历程,当初,我们没有现成的标准参考。如今,我们牵头制定了更适合海事执法工作需要的交通运输行业标准。可以说,海事系统的海事鉴定工作真正实现了从当初的“寻标”到如今的“创标”。

我刚到监测站工作时,站里仅有1名中级化验员和2名普通化验员,配置的分析设备也只有1台751型紫外分光光度计,每天要完成几十个船舶水样的化验分析。当时我们心中只有一个念头,就是让“海洋更清洁”,坚决不能让不合格的船舶污水排放到海里!

进出烟台港的中外籍船舶越来越多,随之而来的,是与日俱增的不明油污染。那时候时常可以在港池中看到漂浮的油带,这些油污对海洋环境造成了很大破坏。

我曾经参与过一起油污染事故的海事调查工作。港口相邻泊位两条船同时停泊,在两条船的周围都漂浮着污油,我和几名执法人员想通过勘察船舶机舱来确定哪艘船舶是污染源,忙了大半天却难以找到确凿的证据,只能让其开航。那时候,这种现象很普遍。

当时我国在船舶溢油源分析鉴别技术领域根本没有成熟的经验可供借鉴,作为主要技术人员,我开始了艰辛的“寻标”之路,通过查阅大量的国内外文献资料、访问许多国内化学分析领域的学者,尝试摸索出我们海事系统第一套自己的船舶溢油源鉴别方法。

1991年3月24日,烟台港池又发现新鲜的油带,经海事执法人员现场勘查,16号泊位停泊的利比里亚籍船舶V轮有重大嫌疑。我们用自己摸索出的船舶溢油源鉴别方法分析鉴定,最终出具了“V轮污油柜油样品油指纹特征与海上溢油样品油指纹特征一致”的结论。依据结论,执法人员对该轮进行了处罚。

随着技术和能力的不断提升,我们尝试拓宽海事鉴定业务领域,更好地服务海事执法。我们了解到,在船舶碰撞事故中,肇事船舶的查找和确认一直是海事执法中的一个难题,因为船舶碰撞事故发生后,有些船舶会故意逃逸,有些是在不知情的情况下离开现场,而水上事故的碰撞现场往往会瞬间消失,给事故调查带来很大困难。我们多次赴北京向公安部请教,借鉴陆上交通事故的车辆油漆的鉴定方法,尝试利用实验室现有设备开展船舶碰撞事故油漆鉴定,为事故调查提供证据支持。

2001年,一艘船舶误入莱州养殖区,养殖区受损严重,负责事故调查的海事执法人员按照我们的指导,提取了嫌疑船舶的油漆与养殖区漂浮的油漆,送到实验室进行分析检验。两份油漆“红外光谱谱图一致”的结论,为养殖户挽回了经济损失。

如今,烟台海事局烟台溢油应急技术中心已拥有40多台国际一流的鉴定分析设备,持续为全国海事系统开展了400多起船舶溢油和船舶碰撞事故的分析鉴定。中心实验室取得国家实验室认可证书和实验室资质认定证书,出具的海事鉴定结论,不仅在国内具有法律效力,在国际上也可以与50多个国家和地区互认。

(作者系烟台海事局烟台溢油应急技术中心副调研员)

编辑:郭琪

审核: