——写在广东省仁新高速公路二期通车之际

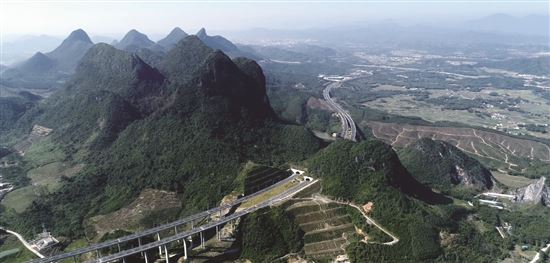

仁新高速公路坪山大桥、坪山隧道、灯盏石大桥。

倘若逶迤连绵的群山是一首气势磅礴的长诗,那么蜿蜒在群峰之间的高速公路,就是深入诗篇的诗眼。

粤北大地,12月的气温相比寒风凛冽的北方,温润宜人。畅行在即将通车的仁新高速公路上,视线与崭新黝黑的路面平行延伸向远方,但见天色空蒙、细雨霏霏、田野葱茏、炊烟袅袅,宛如一幅展开在天地间的山水画。在无人机的镜头下,仁新高速公路像极了画卷中那一抹遒劲的墨痕。

正如交工验收专家组评价——这是广东省最美的高速公路!

仁新高速公路永兴枢纽互通。

以人为本 打造绿色公路

如果说“美”是仁新高速公路最显眼的标签,那么绿色公路便是这条品质公路的题中之义。

在建设过程中,仁新项目因地制宜,从设计、施工、运营管理全寿命周期的角度出发,重点对绿色公路的节能低碳、循环利用、环境友好、以人为本等要素进行系统规划和创建,并不断挖掘提炼项目创建亮点,积极推动绿色公路创建。

一路上,无论是永临结合的施工便道、与自然相融的路域景观提升、节能低碳和资源循环利用,亦或是原生苗木移植、建立项目“生态保护区”“生态保护带”等措施,无不彰显着仁新项目在打造绿色公路上的孜孜以求。

然而,在仁博高速公路管理中心仁新管理处主任黄少雄看来,打造绿色公路不仅仅是与自然融合、让绿水青山不再遥远,更重要的是把落脚点放在以人为本上。

当人们心情愉悦地驱车行驶在“畅安舒美”的高速公路上时,可能无法想象建设者为此付出的艰辛与不易,而“美丽高速”往往诞生于恶劣的施工环境中。

将心比心,仁新有“仁心”。青云山隧道是仁新高速公路的重难点工程,它的左洞长约6公里,为广东省内目前最长的双向6车道公路隧道,洞内沥青路面施工难度大、作业环境要求高。

为改善隧道洞内作业环境,仁新项目在青云山隧道洞内中部3公里范围沥青中上面层采用了温拌沥青,有效降低了洞内有毒有害气体排放;提前筹划采用永临结合方式保障洞内高低压通电,提前完成隧道通风照明系统,并在沥青面层施工时启用洞内照明和隧道射流风机;在作业面布置临时可移动风机进行辅助通风,有效改善隧道洞内沥青路面施工作业环境,保障了一线作业人员的人身健康和工程施工质量。

不仅如此,隧道开挖过程中采用隧道水压爆破技术、隧道混凝土湿喷机、二衬养护除尘喷雾台车及隧道洞内雾化除尘设备……一系列有效措施让仁新项目完成了从绿色工地到绿色公路的转变,在保证施工作业人员身心健康和施工安全的同时,丰富了品质工程创建的内涵。

目前,仁博高速公路已被列入广东省第一批绿色公路建设典型示范工程创建项目。在深入总结提炼建设经验的同时,仁新项目的建设管理者仍在努力推进典型示范工程创建工作,争创交通运输部绿色公路典型示范工程。

创新引领 细节彰显品质

交叉作业频繁,临时通行车辆超速、变道频繁,尤其夜间行车安全监管压力大……这些在路面施工期间看似微不足道的问题,却影响着整个工程建设的进度和安全。

如何在地形复杂、不良地质、工期压力、极端天气等多重因素的制约下,又好又快地持续推进施工?

“我们提倡首创精神,鼓励参建单位突破陈旧观念、程序式思维和工作方式,寻求过程创新。同时,要求管理处审视自我,探索管理新方法,及时将隐患消除在萌芽中。”黄少雄说。

仁新项目基于导航技术、地球信息系统技术、云技术、智能手机等先进技术产品,研发了一款采用“云平台+安卓手机App”模式、简便实用的信息化产品。

只需一部手机,工作人员就可以对临时通行车辆在限速路段、施工路段和隔离带开口、隧道等特殊路段的行驶状态进行监控,对超速、作业点、会车等进行语音提醒,实现路面施工后期至通车前对车辆的有效安全监管。

探索深化“互联网+”在高速公路建设期智能交通管制的实践应用并非个例,为打造品质工程,仁新项目在建设过程中着眼于细节,见微知著,精益求精。

“细节决定成败,小创新小发明有用。”谈起创新,黄少雄这位从事多年工程建设的“老工匠”意犹未尽,滔滔不绝,“我们鼓励引导各参建单位积极采用和推广创新型施工工艺和施工机具,制定了相关考核评审办法,设立‘创新工艺’奖励金实施考评奖励。”

机制创新引发连锁效应,创新逐渐成为仁新项目高质量建设的第一动力。

路面施工中,不断优化施工工序、改进施工工艺。推行混凝土护栏及路缘石底座基础滑模工艺,施工工效高,利于线形控制,有效确保“零污染”措施落地;推行土路肩滑模填土工艺,有效提高土路肩填土高度、压实度及外观线形。

桥涵施工中,使用预制梁检修台座,有效预防支座脱空,并对梁体质量缺陷及时修复,确保预制梁出厂质量受控;推行高墩循环养生系统,有效解决了高墩柱养生困难问题,保障了高墩墩身混凝土实体质量。

隧道施工中,推行隧道二衬端头施工缝组合定位夹具,实现隧道二衬端头施工缝止水带的准确定位;自主研发格栅拱架液压压花机,有效提高格栅拱架钢筋的加工质量。

截至目前,仁新项目共推广创新型施工工艺和施工机具82项,其中路基类4项、路面类18项、桥涵类28项、隧道类12项、房建类1项、交安类1项、机电类4项、安全环保类9项、其他类5项。通过创新工艺和施工机具的大力推广应用,仁新项目有效抑制了质量安全隐患,对施工质量、安全、环保和工效的提高起到了关键作用。

仁新项目的创新并不限于硬件设施的提升,主观能动性的调动、活动考评的激励、监管手段的完善等一系列“软件”创新,为工程建设穿上第二层“保护衣”。

仁新项目大胆创新管理模式,在精细化管理上下功夫,筑牢质量根基。一是创新实施“1+6+1”质量管理模式,为品质工程注释。“1”即明确“业主全面主导”这一核心监管思路,全面引领质量管理;“6”即六大管理保障措施(以业主检查为导向、以关键指标为抓手、以创新工艺为突破、以活动开展为载体、以材料准入为手段、以首件验收为前提);“1”即率先实施问题整改的A、B、C分类复查方式、分级管控。二是创新推行“我是一名工程师”考评活动,弘扬新时代“工匠精神”,深化标杆培育,建立标段部室、管理人员、作业班组的全面考评激励机制。三是创新质量监管手段,利用无人机航拍和管道内窥镜作为日常质量管理薄弱环节的辅助管控手段,有效减少质量监管死角。

如今,这条匠心营造的高速公路即将正式通车运营,在“平安、耐久、绿色”建设理念的追求下,它将呈现给人们的不仅是畅快便捷下时空距离的缩短,更是视觉享受和感官愉悦的美好出行体验。

以仁心,致仁新!

【项目名片】

广东省仁化(湘粤界)至博罗公路仁新段(简称仁新高速公路)是国家高速公路网武汉至深圳高速公路的重要组成部分,项目位于韶关市、河源市境内,路线整体呈南北走向,起点位于韶关市仁化县城口镇,接湖南省炎陵至汝城(湘粤界)高速公路,经韶关市仁化、始兴、翁源县,河源市连平县,终点接大广高速公路,主线全长约163.9公里。

项目地处粤北山区,地形和地质条件极其复杂,桥隧比高,土石方量大,高边坡点多,施工及运营安全风险大;沿线周边分布自然保护区和村落,环境优美,环保要求高。

项目建设对进一步完善国家及广东省高速公路网,加强广东省与湘赣两省的交通路网衔接,打造粤湘赣旅游经济带,对粤北乃至内地融入珠三角、服务粤港澳大湾区,增强发达地区经济辐射能力,带动形成粤北农业产业链,促进区域协调发展具有重要意义。

编辑:连萌

审核: