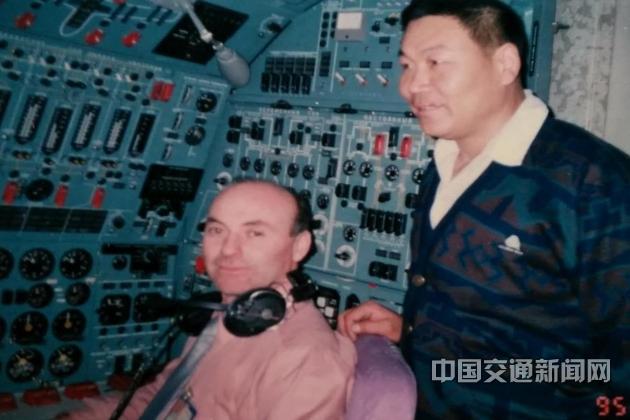

陈志荣(右)在“伊尔—86”的驾驶舱。

陈志荣(右一)与“里—2”飞机。

新疆航空公司“图—154”机队。

本网讯 1966年元旦刚过,17岁的陈志荣坐上由甘肃兰州飞往新疆乌鲁木齐的飞机。虽然这架型号为“伊尔—14”的苏制活塞式短程运输机,巡航速度只有每小时320公里,只能搭载32个人,但在年少的陈志荣心里,能成为全村第一个乘坐飞机的人,已经是他一生的“荣光时刻”。当时的他可能没想到,此去经年,他将告别故乡,在另一片陌生的土地度过自己的大半生。而这位与新中国同年同月同日诞生的少年,也在乌鲁木齐见证了新疆民航的发展变迁。

飞机螺旋桨 航线不出疆

1966年,为响应国家“上山下乡”的号召,17岁的陈志荣与12名同学一起离开民航兰州技科学校,前往乌鲁木齐参加工作。当时摆在陈志荣面前的有3个备选城市:西宁、西安和乌鲁木齐,用陈志荣的话来说,“因为前两个城市都去过了,所以选择到乌鲁木齐”。

当时,全新疆只有13架飞机,包括5架“里—2”和8架“运—5”,而从事民航工作的不到500人。机械维修专业出身的陈志荣顺理成章地被分配到了新疆机务科定检中队,负责“里—2”飞机的定检工作。

“里—2”是中国从前苏联进口的首批活塞式双发运输机,由于航程较短,速度较慢,因此主要执飞疆内航班的客货运输工作。当时从乌鲁木齐飞到和田需要一天时间,飞机和飞行员需要在当地停留一晚上,第二天才能飞回来。“飞机螺旋桨,航线不出疆”形容的正是“里—2”时代的新疆民航。

陈志荣所在的定检中队分为机身组、左发(动机)组和右发(动机)组,主要是负责飞机机身和发动机的定期检修工作。在师父的带领下,陈志荣很快就掌握了维修的基本要领。工作一年后就可以独立完成机身的定检工作,3年后,陈志荣获得“机械师”资质,正式独立签单。

20年学了5种机型维修

陈志荣的第一次外出学习,还要从“伊尔—14”的引进说起。1955年,我国先后购买了49架“伊尔—14”飞机,这种由前苏联研制的双发中短程客机主要承担专机和国内的客运、货运任务。为做好新疆地区的飞机定检准备工作,1972年,陈志荣被派往空军第二机务学校,进行为期一年半的系统性学习。

“之前也参加过一些学习班,但在实际的工作中,主要还是依靠老师傅们教给我们的经验去完成检修。”在学习中,陈志荣第一次明白了飞机为什么能够起飞,也第一次对飞机维修有了整体全面的认识。

随着飞机自动化程度的提升,需要学习的东西越来越多,陈志荣外出学习的频次也越来越高。1969年,我国开始引入50架“安—24”型飞机,这种巡航速度达每小时450公里的飞机让疆内航班实现提速,第一次实现了航班当天往返。1977年,陈志荣前往天津参加为期3个月的培训,为“安—24”定检做准备;1985年,南方航空新疆分公司的前身新疆航空成立并于同年引进首架“图—154”飞机,新疆民航实现了由“螺旋桨”时代向“喷气式”时代的转变。1988年,陈志荣前往北京南苑机场,为“图—154”定检进行为期3个月的专业培训;1992年,新疆航空首开国内飞机“湿租”先河,从乌兹别克斯坦航空公司引进2架“伊尔—86”型飞机。次年,陈志荣先后前往俄罗斯乌里扬诺夫斯克和哈萨克斯坦阿拉木图学习培训,为“伊尔—86”定检做准备工作。

20年里,陈志荣学了5种机型维修,为新疆地区、全国民航的机务工作积累了宝贵经验。

涉疆航线通达大江南北

上世纪90年代,新疆航空加快了对美制飞机的引进。1993年,当陈志荣还在阿拉木图学习的时候,新疆航空以融资形式引进了首架波音737—300飞机,这也是新疆首次有了先进的美制飞机;1996年,陈志荣离开机务科前往阿拉木图办事处担任机务代表;同年,波音757—200客机进疆,代替曾经的“图—154”;3年后,当陈志荣回国时,波音飞机的数量已经达到了5架。

2002年,南方航空与新疆航空联合重组。那年夏天,包括陈志荣在内的6位资深机务人搭乘“伊尔—86”前往广州,参加南方航空飞机维修手册的撰写工作,36年的宝贵工作经验以文字的形式予以保存和传承,他们也成为了南方航空手册最初的制定者。

广州回来后不久,陈志荣就调往生产管理科,负责南方航空新疆分公司与各地飞机维修协议的签订和维护工作。“出差”成为了陈志荣职业生涯后段的高频词汇。7年间,陈志荣累计出差次数超过了140次,他搭乘着南方航空的飞机走过了祖国的大江南北、长城内外,也见证着南方航空在疆航线网络的扩张,以及新疆民航乃至全国民航的变迁。

2009年10月1日,年满60周岁的陈志荣正式退休。70年来,新疆民航从没有一条长期稳定的航线到现在涉疆航线达101条,新疆机队规模由曾经13架飞不出新疆的小飞机发展成为现在拥有57架以波音系列为主的全新机队。2019年1月1日,南方航空新疆分公司实现安全飞行64周年,再次刷新了中国民航安全的最高纪录。

编辑:翟慧

审核: