清除积雪。

奈曼旗八仙筒道班。 王子江 摄

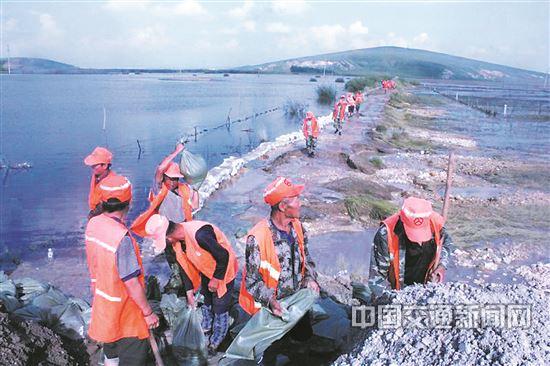

养护工人全力抢通水毁路段。

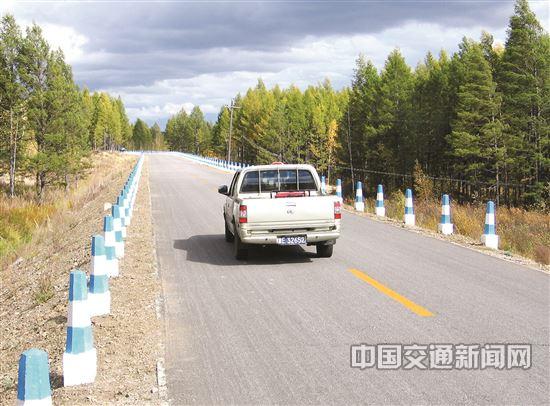

公路安全生命防护工程有序推进。

现在,养护公路有了工程车。

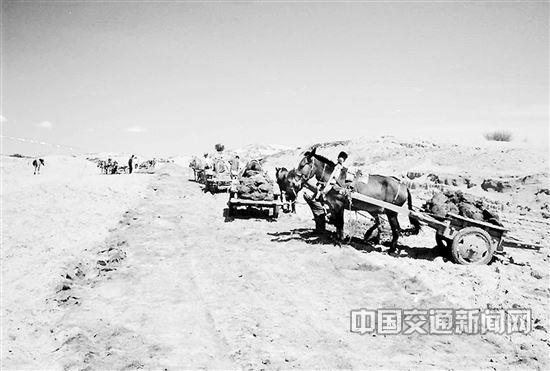

过去用畜力车拉运养护材料。

上世纪九十年代,工人开着拖拉机作业。

公路文化建设。

70年来,内蒙古公路管养手段不断升级,路况水平大幅提升,精细化、科学化的公路养护理念深入人心,一条条公路更加“畅洁绿美安”。

多元经营 养护发展大变样

本网讯 “以前,这三方多的土从两米多深的路肩下人工扔上来得一天,还把我们累够呛。现在好了,分分钟就解决了。”望着刚刚被装载机一铲土就垫平的水毁路肩,通辽市奈曼旗公路段道班驾驶员赵子军由衷地感慨道。

走进奈曼旗公路段八仙筒道班现代化的庭院,曲径通幽,草木扶疏,花开正艳,社会主义核心价值观24字熠熠生辉。石板桥、凉亭、假山、喷泉、休闲长廊错落排列,菜园子里蔬菜种类齐全,猪圈里三只圆滚滚的小猪在酣睡……早晨,工人们开着车去上工,养护作业全部实现机械化;晚上,回到两人间的集体宿舍,电视、宽带一应俱全。

八仙筒道班是全国行业先进典型。在道班原班长马坤的带领下,该道班曾获得“全国公路系统十佳道班”“全国交通系统两个文明建设先进单位”“全国文明道班”等荣誉称号。

上世纪九十年代,八仙筒道班所养护的111国道17公里三级沥青路已超期服役,路面老化,混合折算交通量达到每日2000辆,养护难度大。

为保障道路畅通,八仙筒道班坚持养护规范化、科学化,所负责路段的好路率连年达100%。该道班走“以副养主”的自我发展模式,在做好主业、确保公路畅通的前提下,开展了种植业、养殖业,实现了粮、油、肉、蛋、菜自给。在改善职工生活的同时,道班从1995年起累计从副业收入中拿出5万元用于弥补养路资金。2017年,道班重新翻盖了原来的旧楼。去年,四层的小楼装修完毕,职工搬进了新的办公楼。“过去,我们都骑自行车去养护路段,后面别着铁锹、绑着扫帚,成天灰头土脸的。现在开着车去养路,路上风吹不着,雨淋不着。道班庭院化、公寓化、园林化,养护机械化、专业化,我们再也不是以前的样子了。”八仙筒道班班长胡春鹏说。

八仙筒道班是内蒙古公路养护事业发展的一个缩影。

“软”“硬”兼施 公路“美容”机械化

新中国成立初期,内蒙古自治区的公路大多是土路,雨天路面泥泞,行车困难,冬季风雪阻路,交通经常中断。公路养护以维持通车为目的,以马拉肩扛、人工作业为主要手段。1976年,内蒙古自治区交通局制定并下发了《公路养护路况评定试行办法》,使公路养护有章可循。1979年,乌兰察布盟在呼和浩特至集宁公路和托克托至阳高(山西省)公路上,首建了两个机械化养路道班。

上世纪八十年代开始,内蒙古自治区的公路养护除升级养护机械外,重点向着大道班、机械化道班发展,使内蒙古自治区的公路养护工作进入科学化、正规化、机械化的阶段。养护道班和养护队是内蒙古自治区公路养护机构中最基层的生产单位,有专业道班、边防公路机械化养路队、道群共养道班和群众养路队四种组织形式。公路养护经费由内蒙古自治区交通厅每年按计划从养路费中按比例下拨到各盟市,实行专款专用。

“远看要饭的,近看卖炭的,再走近了发现是公路段的。”这句俏皮话很有画面感,形象描述了养路职工过去的窘状。过去的道班就是立在路边孤零零的土坯房,主要有洋镐、铁锹、手推车三件工具,称为作业“三件宝”;后来,运输方面有了畜力车。养护工人早上天蒙蒙亮就出工,中午也不回来,在风沙中吃自带的干粮和白水充饥。晚上回到道班,已是月挂高空,他们拖着疲惫的身体,伴着昏暗的油灯,挤在一盘大炕上,唠会儿嗑熬过漫漫长夜。

后来,砂石路变成了沥青路,土坯房变成了砖瓦房,接通了水和电,畜力车换成了小四轮拖拉机;但养护作业还是半原始状态,修补路面坑槽时,沥青拌合料都是手工操作,在一口大锅下烧柴,锅里炒沥青混合料,常常浓烟滚滚,熏得人睁不开眼,手还经常被热油烫。人工摊铺,一天也补不了几平方米。

如今,装载机、压路机、铣刨机、打草机等现代化养护机械替代了手工劳作,每个养路工都有了一两项专业技术特长。他们既是公路美容师,又是现代机械操作师。

精养细护 通行品质不断升级

从砂石路到沥青路,从公路病害防治、水毁修复、清除雪阻到提高技术等级和使用品质,公路养护目标从维持通车发展成延长公路使用寿命、保证行车速度、提高运输效率,公路养护经历了从“通”到“畅”的质变。

1973年6月,内蒙古自治区交通局颁布了《关于公路绿化管理的暂行办法》,使公路绿化进入了科学种植、管理的轨道。从“九五”起,内蒙古自治区各级公路养护部门,在提高养护水平的同时,实施了公路绿化工程,把绿化公路、保护环境作为公路养护工作的一项基本职责。到“十五”末,全区公路总里程有79029公里,绿化率达到47.6%。

2001年,《内蒙古自治区人民政府关于做好全区绿色通道建设工作的通知》发布,要求在公路绿色通道建设过程中,各级交通部门按照“谁造谁有、谁投资谁受益、谁经营谁得利,合造共有”的原则,制定出台鼓励相关部门、个人等多方参与公路绿化的优惠政策。兴安盟“绿色通道”、通辽市和赤峰市的“绿色生态长廊工程”、内蒙古高路公司绿色生态大通道、京藏高速公路绿色通道工程套海镇段等成为这一时期的典型。之后,公路治沙工程和穿沙公路的建设让公路两侧沙渐退、绿渐浓。

随着GBM工程的实施,科学养护与美化绿化相结合,一批样板路应运而生。2013年,内蒙古自治区发布《关于加快推进重点区域绿化工作的意见》。内蒙古自治区交通运输厅提出,在高速公路、省际出区出口公路、国省干线和地方道路重要路段、旅游公路的公路用地范围内宜林段,通过新植、补植和管护公路沿线的乔木、灌木及花草等,用2至3年的时间,让公路沿线绿起来、美起来。

“十二五”以来,内蒙古自治区推动“平安公路”长效机制建设,深入开展公路安全提升工程。普通公路大力推进灾害防治工程,实施乡道及以上公路安全生命防护工程和危桥改造工程,提高公路管养综合水平;加快路网运行监测,提高应急保障能力,提升公路行车安全水平,助力“平安交通”建设高质量发展。

2016年以来,内蒙古自治区按照交通运输部“十三五”全国普通国省干线公路服务设施建设专项规划的要求,深入推进普通国省干线公路服务设施建设,不断优化普通国省干线的服务功能,公路养护向着“畅洁绿美安”的目标发展。

服务为民 一路畅通一路景

如今,畅行草原,沥青路平坦宽阔,纵横交错,延伸向远方;通村水泥路如银绸在山野间舞动。无论是高速公路、国省干线,还是农村公路两侧,绿化区域乔灌结合,花草相映,呈现“高低错落、疏密有致”的新景色。服务区、停车区布局合理,提供着“有温度、有品质”的服务,营造了“车在画中行”的良好行车环境。

各道班和养护工区职工住进了公寓,道班建起了蔬菜大棚,养殖了家禽家畜。养路职工一年四季都能吃到自己种的菜、自己养的家禽家畜,道班成了养路职工温馨的“家”,形成了“安以道班为家,乐以管养为业”的良好氛围。

时下,各公路管养单位正结合实际,分别实施国省道路网命名编号调整工程,对国省道公路的指路标志、里程碑、百米桩等进行调整统一,建成一张满足社会公众出行新需求的公路信息服务立体网络,努力营造安全高效便捷的公路出行环境。

今年,内蒙古自治区计划完成普通干线公路安全生命防护工程281公里、县乡公路安全生命防护工程2960公里,改造完成普通干线公路危桥34座、县乡公路危桥73座,改造普通国省干线公路服务设施93个,干线公路优良率提高至72.8%,切实提升路网整体安全保障能力和服务水平,不断增强人民群众出行安全感和幸福感。

本版图片除署名外由 中国交通报内蒙古记者站 提供

编辑:翟慧

审核: