本网讯“绿水青山就是金山银山”。党的十八大以来,一系列绿色发展新理念破茧而出,引领着中国生态文明建设按下“快进键”。中国海事不弃微末、不舍寸功,忠诚呵护着碧水蓝天,全面担当起保护水域环境清洁的神圣使命。

从建立体制机制的运筹帷幄到具体举措的推深做实,从现实所需倒逼深层次改革到保障先行、未雨绸缪,海事人集众智、聚民心,在满足人民群众水上出行舒适的需要上下功夫,有序推动节能降碳、生态保护、污染防治、监测监管标准制定,全力为水运行业践行绿色发展理念提供科学“指挥棒”。

强化法治建设,持续完善法规体系。探索建立从沿海到内河的防治船舶污染水域环境的法规条例,促进形成一整套船舶污染海洋防、治、赔管理体系;同时,积极担当起国际海事组织(IMO)的A类理事国重任,推动各项维护海洋环境的国际公约制定实施,为创建人类命运共同体贡献中国海事智慧与力量。

贯彻“全面覆盖”与“多元共治”理念,强化海上溢油应急能力建设。逐步建立起以“政府为主导、社会投入、一体化应急协调联动”为主的危防管理机制;依托国家重大海上溢油应急处置部际联席会议制度,组织开展各项溢油应急能力建设工作,着力构建溢油应急“空中力量2小时,水上力量6小时,高风险水域1万吨”的海上溢油快速反应能力。

完善船舶污染应急和赔偿机制,规范并有效利用船舶油污损害赔偿基金。基金成立7年来,“谁清污,谁吃亏”“谁受害,谁倒霉”的局面彻底扭转,赔付总额在不断提高、获赔人数在增多、获赔项目在丰富、基金惠及民生和服务国家大局的作用日益体现,基金使用管理工作不断朝着规范化、专业化和科学化的方向前进。

为打赢蓝天保卫战,让群众乐享蓝天白云、繁星闪烁,我国沿海水域和长江、珠江干线水域划定了船舶排放控制区,严格控制船舶硫氧化物、氮氧化物和颗粒物排放,依托科技创新,不断更新监管手段,全面打造全方位、多层次、现代化的海事守卫碧水蓝天新格局。

历史的进步,需要躬身前行的力量。进入新时代,中国海事乘势启航,以人民满意为目标,以更加勇毅笃行的姿态,纾解新问题、建创新功业、扩大发展新局面,勠力同心推进美丽中国、生态文明建设,有效支撑海洋强国战略实施,共同绘就新时代海事发展壮美画卷!

以法为轨 船舶防污有章可循

航运业的繁荣在给世界经济发展提供巨大引擎的同时也给海洋环境清洁保护带来不小压力。1998年至2008年,我国管辖海域共发生733起船舶污染事故,对海洋环境造成了直接破坏。随着全世界环保意识不断增强,国际组织陆续制定出台了一系列加强防治船舶污染海洋环境的国际公约,作为国际海事组织的重要成员,我国积极履行公约,全面担当起保护海洋环境的责任。

1983年,《中华人民共和国海洋环境保护法》实施,中华人民共和国港务监督局(中国海事局前身)第一次在法律上被确定为防止船舶污染水域的环境保护工作的主管机关。同年年底,《中华人民共和国防止船舶污染海域管理条例》出台并正式施行,对我国管辖海域、海港内的一切中、外国籍船舶及船舶所有人适用。此后27年,海事部门以此为依据,全面开展防止船舶污染海域、维护海域生态环境工作。

2009年,我国对《中华人民共和国防止船舶污染海域管理条例》进行了全面修改。由此,《防治船舶污染海洋环境管理条例》(简称《条例》)应运而生,并于次年3月1日起正式施行。这部与国际接轨的《条例》包含船舶污染物的排放和接收、污染事故应急处置、调查处理与损害赔偿等内容。它的出台,标志着我国初步建立起了一整套船舶污染海洋防、治、赔管理体系。《条例》成为我国海事治理海洋环境污染的经典法典与基本遵循。

同时,海事部门亦加强对内河水体环境质量的关注与保护,持续升格内河船舶防污染部门规章的法律位阶。参照《条例》修订完善《防治船舶污染内河水域环境管理规定》(简称《规定》),由部门规章升格到国务院法规,形成内河船舶污染防治体系的法律基础。依托《规定》,海事部门不断探索和加强内河水域环境治理,持续完善基建设施、架构体系,取得不俗的效果。以京杭运河为例,目前,沿线共建成16艘多功能船舶污染物回收船、1艘应急处置船,船舶污染物接收设施设备已形成串点成线之势,在保护京杭运河水域环境清洁方面发挥着重要作用。

溢油应急能力建设全新蜕变

海上溢油事故往往对海洋生态环境造成重大损害。近年来,全球范围内重大溢油事故频发,如发生在我国大连的“7·16”事故、发生在美国墨西哥湾的“深水地平线”事故等,无论是溢漏数量,还是污染面积,都对海洋生态环境产生巨大影响。这些重大事故为我国海洋环境安全敲响警钟,也凸显了海上溢油应急能力建设的重要性和紧迫性。

为提高我国的海上溢油应急能力,回应人民群众日益提高的环境质量诉求,海事部门致力加强溢油应急能力建设。特别是党的十八大以来,该领域工作更是取得突破性进展。

在硬件基础设施布控方面,海事部门已在大连、烟台、青岛、上海、宁波、珠海等地建设了35个国家级溢油应急设备库,在长江干线建有11个国家级溢油应急设备库。

在体制机制方面,2012年年底,交通运输部牵头的国家重大海上溢油应急处置部际联席制度建立起来,逐步形成了统一指挥、反应灵敏、协调有序、运转高效的海上应急管理机制;2016年,我国首个应对重大海上溢油事故的国家级规划——《国家重大海上溢油应急能力建设规划(2015—2020年)》获国务院批复。我国海上溢油应急能力建设实现从单一部门建设转变为多部门统筹协调和开放共享,从单一的装备设施建设转变为装备设施和人力资源共同发展的新方向。

2016年7月14日,在山东威海海域上演了一场“控油大战”——中韩海上溢油应急联合演习在此举行。参与本次演习的18艘船舶、1架专业救助直升机、2架无人机,除韩方的一艘应急船外,其余全部由中方提供。而在8年前,在青岛海域举行类似演习时,我国仅有1艘中国海洋石油总公司刚刚建造完成、证书还没配备齐全的清污船。在不到十年的时间里,我国海上溢油应急能力建设发生了翻天覆地的变化。

2016年,西北太平洋行动计划中韩海上溢油应急联合演习在山东威海水域举行。 威海海事局 供图

油污基金为清理方铆足信心干劲

2017年7月,上海崇明区某港口服务公司等3家单位从中国船舶油污理赔事务中心工作人员手中接过了一份《船舶油污损害赔偿基金理赔决定通知书》,他们获得了1508万元的船舶油污损害赔款,这是我国船舶油污损害赔偿基金(简称油污基金)首次理赔的“有主”船舶油污损害案件。据了解,该笔赔款是这3家单位在处理“山宏12”轮废油溢出事件中,应得的油污清理及环境修复费用,由于船东无力偿还,一度索赔无门。

随着国民经济的发展,我国海上石油运输量大幅增长,发生船舶油污事故的风险也在不断增大。船舶油污事故发生后,油污受害人不能得到足额赔偿,经常出现“谁清污,谁吃亏”“谁受害,谁倒霉”的尴尬局面。

随着经济发展和人们环保意识的提升,保护海洋环境、促进海洋运输业持续健康发展的呼声越来越高。2012年,经国务院批准,财政部、交通运输部联合印发了《船舶油污损害赔偿基金征收使用管理办法》,并于同年7月1日起开始征收。油污基金的建立,标志着我国油污损害赔偿机制得到初步完善。“制度规定了如果油污受害者不能从肇事船东方获得足额赔偿,则由油污基金提供第二层次的补充赔偿。”交通运输部海事局危管防污处处长张春昌介绍。

2015年6月,中国船舶油污损害赔偿基金管理委员会(简称基金管委会)成立,秘书处设在交通运输部海事局。位于上海市虹口区的中国船舶油污损害理赔事务中心亦在同日揭牌,面向社会提供油污损害赔偿的技术和咨询服务,开展具体理赔工作。

从此,由船东和货主共同承担风险、各类海上船舶油污均纳入赔偿范围的具有中国特色的船舶油污损害赔偿机制启动运作,以保障船舶油污事故受害者能够获得足额赔偿、油污清理方能够及时得到补偿,扭转此前“谁清污,谁吃亏”“谁受害,谁倒霉”的尴尬局面,积极促进我国海洋环境保护和海洋运输业持续健康发展。

次年6月,基金管委会第二次会议通过了《船舶油污损害赔偿基金索赔指南》和《船舶油污损害赔偿基金理赔导则》,确保基金的使用更加透明公正、科学合理,让基金真正发挥用之于民、惠及民生的作用,进一步维护油污受害人的合法权益。

4年来,基金管委会听民声、顺民意,尤其是在面对群体性索赔案件、重特大和高敏感性事故中,通过规范的理赔工作,维护了基金制度的公平正义,基金使用管理工作也朝着规范化、专业化和科学化的方向不断前进,赔付总额不断提高、获赔人数逐渐增多、获赔项目持续丰富,基金惠及民生和服务国家大局的作用日益体现。

据统计,截至目前,海事部门已累计征收船舶油污损害赔偿基金约8.26亿元。根据秘书处对全国船舶油污事故的摸底统计,目前有13起油污事故可能需要动用该基金进行赔偿或补偿,涉及金额约18亿元。

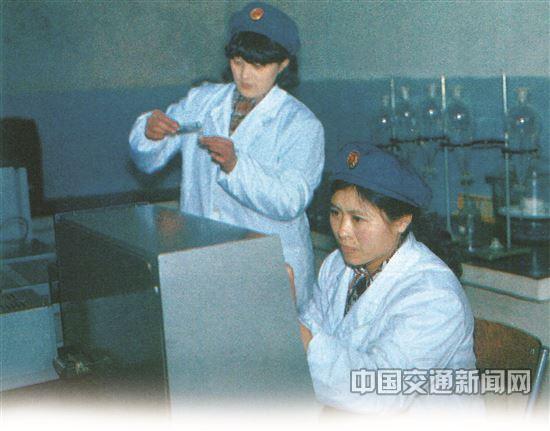

1982年,中国港务监督首个水域环境监测站——烟台港务监督水域环境监测站成立,负责征收船舶油污水化验费。

烟台海事局 供图

划定排放控制区 碧水蓝天和谐相生

近几年,每到秋冬季节,雾霾成了人们关心的话题。2013年我国发布了《大气污染防治行动计划》,指导各行业合力打赢大气污染防治攻坚战。海事部门亦积极行动起来,既严控船舶“下泻”污染——油类物质、含油污水等污染物的排放,也严控船舶“上吐”污染———硫氧化物、颗粒物等污染物的排放,全面加强船舶排放控制,让老百姓乐享蓝天碧水。

2015年12月,交通运输部在珠三角、长三角、环渤海(京津冀)水域设立船舶排放控制区,海事部门积极贯彻落实政策,推进建立船用燃油联合监管机制,从“换、替”上下功夫,为美丽中国建设贡献海事力量。“换”,就是让船舶使用低硫油;“替”,就是推动船舶靠港时使用岸电,并推广船舶使用LNG、电能等清洁能源。

“在海事部门的指导下,大家的环保意识都提高了。我以前开过‘冒黑烟’的挂桨机船,这艘船去年从柴油改成了LNG(液化天然气),不但减少污染,还节省运输成本,从淮安到武汉,一个航次就能省5000元到7000元。”停靠在京杭大运河边上的“苏祥发货3888”轮船长江顺青开心地说。

率先实施船舶减排的三个水域,已取得良好成效。监测数据显示,2018年我国排放控制区船舶硫氧化物、颗粒物排放量相比2015年分别下降33%和22%。

2018年11月30日,《船舶大气污染物排放控制区实施方案》发布,将排放控制区的范围由3个水域调整扩大至沿海及长江、西江干线水域。据测算,预计今年将减排二氧化硫约60万吨、颗粒物约7.8万吨。

基层一线高效率、强精准度的落实,是保障政策达到预期效果的关键。船舶燃油含硫量快检设备,成为了海事执法人员高效检测船舶尾气是否超标的一大“神器”。据介绍,这种快检设备可在2分钟内对船用燃油是否超标实现初步筛查,既提升了执法工作效率,也提升了执法威慑力。对在航船舶的尾气动态监测,曾是海事部门面临的难题。为破解困境,海事部门主动与科研院所合作,开发出了船舶大气排放监视监测系统,填补了国内乃至国际船舶大气排放监测技术领域的空白。

天蓝、地绿、水净是人类的共同追求,也是海事部门的中心工作目标之一。海事人充分发挥职能优势,努力防治并举,追求绿水长流、空气常新,不断满足人民群众对美好环境的需求,为美丽中国建设贡献力量。

无人机对在航船舶尾气排放进行嗅探监测。上海海事局 供图

编辑:王禹茜

审核: