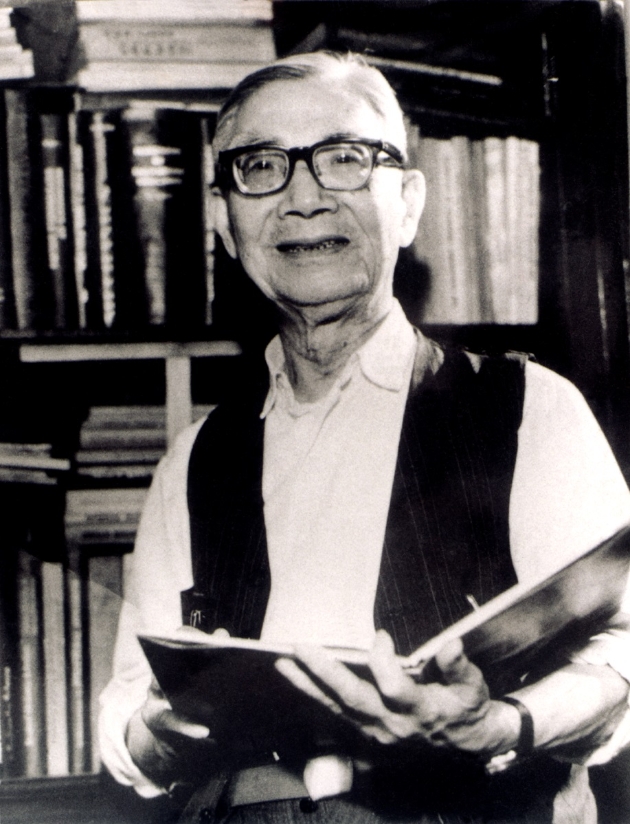

茅以升:桥梁 栋梁 脊梁

2001年,国际小行星中心正式发布公告,将发现于1997年1月9日的一颗小行星永久命名为“茅以升星”。这颗小行星承载着“中国现代桥梁之父”的学术思想和科学精神,在寰宇中遨游、光耀苍穹。

作为中国科学院院士、我国近代桥梁工程奠基人,茅以升一生致力于为祖国与人民架桥,也架设了一座通向未来的科学精神之桥。

茅以升1896年出生于江苏镇江。1916年,他报考了留美官费研究生。此后的几年内,他分别取得美国康奈尔大学的硕士学位及卡内基·梅隆大学的博士学位。1920年1月,茅以升回到了祖国,走上交通大学唐山学校的讲台。1933年3月,在天津北洋大学(今天津大学)授课的茅以升受浙江省建设厅厅长之托,开始主持建造钱塘江桥。

钱塘江地质结构复杂,江潮汹涌,造桥困难。经过半年多的勘测和设计,茅以升提出了“钱塘江桥设计书”。他认为,要打破传统造桥方法,上下并进、一气呵成。

1935年6月,桥梁打桩施工遇到困难,工程进度缓慢。茅以升巧妙提出“射水法”——把江水抽到高处,用水龙头把江底坚硬的泥沙层冲击出深洞,再把木桩放进洞里,用汽锤打进江底。采用这种方式打桩后,一昼夜就打桩30根。

施工过程中,为确保精确度,茅以升坚持自己下到沉箱内一根根摸查点数。桥梁上的每根钢架、每个铆钉,茅以升都要亲自验收。这种一丝不苟、亲力亲为的作风鼓舞了建桥工人的士气,也确保了大桥施工质量和进度。

自开始施工,至1937年9月26日正式通车,钱塘江桥建设历时两年半。这座全长1453米、高71米的铁路、公路两用双层大桥,是中国人自行设计建造的第一座现代化大桥,有力回击了外国桥梁专家“中国人无法在钱塘江上建桥”的谬论。

钱塘江桥尚处于设计阶段时,日本的侵略凶焰已从东北燃及华北。1937年年末,为了阻止日军南犯,茅以升忍痛亲手炸毁通车仅几个月的钱塘江桥。

抗日战争胜利后,茅以升受命主持修复被炸掉的钱塘江大桥。此时的大桥满身创伤,损毁严重。且当时正值国民党统治日益瓦解时期,经济崩溃加剧,人心浮动,因此工程进展非常缓慢。

在这样艰苦的条件下,茅以升带领施工人员艰苦奋战,终于在1948年修复完成钱塘江大桥,让这座雄伟而壮丽的大桥又一次屹立在祖国的大地上,也实现了自己“不复原桥不丈夫”的誓言。

新中国成立后,茅以升参与修建武汉长江大桥。他花了一年时间进行勘察设计,在反复比较确定桥址后,茅以升又多次进行地质勘探,确保桥梁建设质量。在滔滔长江上,他架起了一座雄伟的“人间彩虹”,变天堑为通途。

1989年11月12日,茅以升在北京逝世。一颗科学巨星陨落了,却在天空中留下了一道绚丽的彩虹,他敢为人先的科技创新精神,排除一切艰难险阻、勇往直前的奋斗精神鼓舞无数青年人为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。

杨连第:“登高精神”代代相传

豫西小秦岭余脉的山谷地带,陇海铁路蜿蜒穿行在大大小小的隧道里、桥梁上。在河南省陕州区观音堂镇和硖石乡区间,一座高48米、长172.5米的大桥横亘两山之间、扼陇海铁路咽喉,这座大桥就是杨连第桥。

这座桥以登高英雄杨连第的名字命名,也是我国铁道线上唯一一座以人名命名的铁路桥梁。大桥是在1921年由法、英、比利时专家共同设计建成,既是陇海铁路的重要节点,又处在地势极为险要的地段,因此在战争中屡受破坏。

1949年8月,为了支援前线解放大西北,中央军委命令铁道兵团必须在3个月内修复陇海铁路八号桥,将中断的陇海铁路重新接好,恢复通车。为了完成任务,铁道兵工程部专门制定抢修方案,铁道兵工程部一支队第一桥梁大队开工抢修八号桥。

摆在抢修人员面前的第一个关键工序就是如何让施工人员迅速、安全登上墩顶,完成各桥墩的加高或凿低作业。由于山区交通不便,材料一时难以运到,加上时间紧迫,大桥抢修一时陷入困境。

紧急时刻,刚从天津北仓参军入伍的新战士杨连第提出可以用带钩的杆子勾住铁夹板上的圆孔,顺着杆子爬上去,把脚手杆绑在铁夹板上,再搭成单面云梯的办法。

随后,在没有工程机械和任何安全防护措施的条件下,杨连第冒险登高作业,全团七八百人不敢发出任何声响,生怕影响到杨连第。登到最后出现了一个墩帽,他够不着,在没有保险带、保险绳的情况下,杨连第徒手爬了上去。就这样,他带领18名勇士用了4个小时,胜利登上八号桥二号桥墩顶。在沟深天凉、劲风冷雨、烟雾弥漫的恶劣环境下,在离地面40多米高的桥墩上,杨连第用铁锤将混凝土桥墩凿低了2.06米,解决了困扰工程队10多天的难题,抢修工作初战告捷。

按照修复计划,共有四座桥墩需要凿低,仅靠手工凿除根本无法满足工期要求。杨连第创造性地采用了“小药包浅眼密爆爆破法”,成功地解决了近距离爆破的难题。

杨连第一鼓作气大干了3天3夜,爆破了百余次,施工进度大大加快。桥梁大队全体指战员按照他的办法,仅用59个昼夜,比原定计划提前20天完成这项施工任务,使大桥顺利通车。

杨连第也因此荣立大功一次,并被授予“登高英雄”光荣称号。1950年,杨连第被评为铁道兵战斗英雄,出席了全国战斗英雄和工农兵劳动模范大会。

1950年10月,杨连第参加中国人民志愿军赴朝鲜作战。1952年5月15日,他在抢修清川江大桥时,一颗定时炸弹突然爆炸,一块弹片击中了他的头部,光荣牺牲,年仅33岁。为纪念杨连第的英雄事迹,原铁道部于1952年将其生前战斗过的陇海线八号桥命名为“杨连第桥”。

在杨连第桥的西北侧矗立着杨连第烈士纪念碑,碑面两侧铭刻着的金色大字,在阳光的照射下熠熠生辉。几十年来,多少乘坐陇海铁路线列车西往东来的人们,都会透过车窗瞻仰高耸的纪念碑,缅怀杨连第的英雄事迹。

勇于创新、敢于担当、认真负责、坚守奉献……这是杨连第“登高精神”的精髓。这种精神必将激励着新时代的交通人,不忘初心,砥砺前行,勇攀高峰!

杨怀远:小小扁担不算长 服务旅客当桥梁

从上世纪60年代初挑到90年代末,他从一个英俊青年变成两鬓斑白的老人,总共挑了38个年头,期间共用过47根扁担,其中40根挑断了。他就是“小扁担精神”的创造者杨怀远。他用“小扁担精神”感动了无数人,也因此成为了那个时代“为人民服务”的代名词。

杨怀远的故事始于1962年。那时,原本在部队当炊事员的他转业到上海海运局不久后,被安排到客轮上,成为一名服务员,这也成为了“小扁担精神”的起点。

上世纪60年代,杨怀远工作的“民主5号”轮往返于上海、青岛之间。杨怀远服务的五等舱光铺位就有一百五六十个。每间房间平均有十几张或二十几张、距离非常紧凑的上下铺钢丝床位。杨怀远一人服务这么多人,还要负责船上公共厕所的卫生打扫,工作量可想而知。

1963年3月,党中央发出“向雷锋同志学习”的号召,杨怀远深受震撼。他把自己与雷锋作了比较,发现有不少相似之处——年龄相仿、出身贫苦,都在部队当过兵。雷锋在平凡的岗位上做出了不平凡的成绩。于是,杨怀远下定决心,按雷锋的路子走,当一个雷锋式的客运服务员。此后,他经常走路带跑,抢时间多干活。

看到行动不便的老人,杨怀远主动伸出援手,为他们搬运行李。刚开始时他肩扛手提,这样一次只能拿几件行李。后来,他想到了从部队转业时带回的小扁担,于是便用它来挑行李。最多的一次,杨怀远用扁担一口气挑了6件大行李,足有120多斤。有时需要帮助的旅客多,挑一担满足不了需要,杨怀远就挑上两担、三担。这一挑,就是38年。

其间,杨怀远被提拔为客轮政委。但从1979年起,他3次打报告,请求海运局领导免去他的政委职务,批准他永远只当一名服务员。“长期以来,我从事客轮服务工作,探索总结了许多经验,我想把这些经验更好地发挥出来。当上政委后,庞杂的事务性工作使我无法投入过多精力做服务。”他说。1980年,他的请求终于得到批准,重新做回了一名服务人员。

2004年12月2日凌晨,上海十六铺客运码头停止营业。杨怀远挥别了他引以为豪的服务员岗位,结束了38年的“挑担生涯”。“我退休以后哭了好几场,我舍不得离开旅客,我还想为人民服务。”说到这里,他用颤颤巍巍的手抹去眼角溢出的泪花。

退休后,杨怀远也没闲着。他在外巡回作报告,2005年讲了116场,平均3天一场,2007年讲了60多场。杨怀远认为,“小扁担精神”,也就是为人民服务的思想决不会因为扁担的消失而消失,它只会传承下去,发扬光大。

杨怀远对青年寄予厚望,他说:“改革发展的路还很长,青年人要担当作为,使交通运输发展迈上新台阶。”这位见证客轮行业半个世纪兴衰沉浮的老人,对未来总是充满着期盼,充满着自信。

“毛泽东号”机车组:火车头中的“火车头”

在我国纵横八方的铁路网上,有一台特别的机车在奔驰前行。每当机车组在驾驶这台机车时,都严格遵守“背不靠座椅、眼不离前方、手不离闸把、说话不对脸、沏茶不谦让、吃饭不同时”的纪律。

这辆机车就是“毛泽东号”机车。它从枪林弹雨的解放战争中驶来,经历了新中国成立至今的峥嵘岁月。1946年10月30日,“毛泽东号”机车诞生于哈尔滨机务段。1949年3月,它随解放军南下,落户丰台机务段至今,是我国唯一一台以领袖名字命名的机车。

70余载风雨奔波,“毛泽东号”见证了中国铁路由小变大、从弱到强的发展历程,先后跨越蒸汽、内燃、电力3个动力时代,历经5次换型、6台机车。2014年7月,“毛泽东号”机车结束长达68年牵引货运列车的历史,开始承担旅客列车牵引任务;2016年5月,“毛泽东号”机车开始承担北京西至长沙Z1/2次旅客列车牵引任务。

在以“报效祖国、忠于职守、艰苦奋斗、永当先锋”为精髓的“毛泽东号”精神引领下,一代代铁路人奔跑追梦,不懈奋斗,形成“责任心+责任制+基本功=安全”的安全生产基本经验,70余年安全行车无事故。截至今年3月底,“毛泽东号”实现安全行驶1155万公里,相当于绕地球288圈,名副其实地成为全路运输安全生产的“火车头”,也是新中国成立以来全路机车组组建时间最长、涌现劳模最多、安全成绩最好、完成任务量最大的先进机车组。

“85后”小伙子王振强是“毛泽东号”机车组第十三任司机长。他说:“作为新时代的铁路人,我们既要牢牢秉承‘开领袖车,做领军人’的责任担当,用高度责任心、严明责任制、过硬基本功,确保一趟趟列车的安全正点,还要结合时代特征,赋予其更多新的内涵,让‘毛泽东号’这台英雄机车在新时代焕发出新风采。”

新时代,“毛泽东号”机车组积极提高技术业务能力,依托创新工作室平台,针对安全行车、机车质量、平稳操纵等方面的难题,积极开展课题攻关、技术改造,研发VR机车交互式演练系统等10余项创新成果,发挥了“毛泽东号”班组辐射带动作用。

2020年年初,面对突如其来的新冠肺炎疫情,“毛泽东号” 机车组全体党员义无反顾、冲在一线,圆满完成北京支援湖北医疗人员及防疫物资的运输任务,行车9.2万公里,趟趟安全正点,为打赢疫情防控阻击战提供了坚强的运输保障。

文字由 记者 张雅凌 综合

图片为 本网资料片

编辑:李源源

审核: