——交通运输部科学研究院交通信息研究中心科技助力脱贫攻坚纪实

翻开全国公路总里程统计表,“村道”项目从2006年开始有了数据。从“0”到“1”,农村公路大规模建设有了坚实的数据支撑。

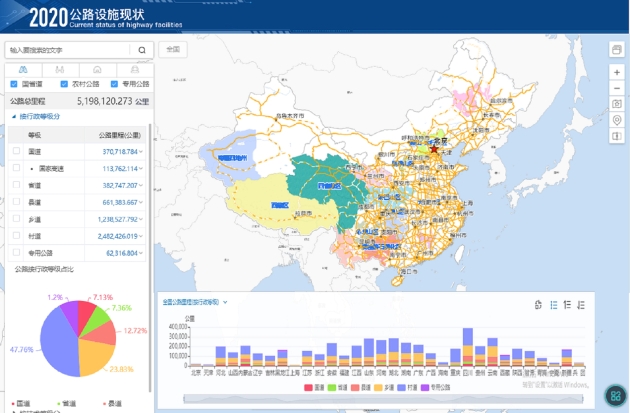

打开简洁的界面,贵州、重庆等地农村公路尽收眼底,从建设到运营,错综复杂的农村公路全面实现了信息化管理。

中国脱贫攻坚注定会被史学家标注。在创造彪炳史册的伟大奇迹时,交通运输部科学研究院交通信息研究中心(简称信息中心)架设行业信息化桥梁,为脱贫攻坚持续贡献科技力量,在广阔天地间传承科学家精神。

前不久,交通运输部公布全国交通运输脱贫攻坚成绩突出的集体名单,信息中心位列其中。近日,记者来到信息中心,探寻科技帮扶背后的力量,解码交通信息化隐含的深刻意义。

摸清“家底”勾勒清晰发展图景

交通运输行业有多少“家底”?根据《2020年交通运输行业发展统计公报》,截至2020年年底,全国铁路营业里程14.6万公里,全国公路总里程519.81万公里……

“殷实”的“家底”中,农村公路占有多大的比例?从2006年开始,有了翔实的统计数据。

2005年年初,国务院审议通过了《农村公路建设规划》(简称《规划》),明确了本世纪前20年我国农村公路建设的总体目标。不同于一般的计划、要点,《规划》将不同时期建设任务汇集到一起,突出“建设”二字。

《规划》实施必须要有完善的统计数据做支撑。然而,当时交通运输行业并不掌握全国到底有多少农村公路,也没有统计标准。为了全面、准确掌握农村公路状况,原交通部决定开展一次专项调查。

信息中心作为技术支撑单位,参与了此次调查工作,负责调查方案制定,并为数据采集、汇总提供技术支持。时任信息中心副主任、专项调查技术总负责人刘方回忆:“时间要求很紧,我们要在一年多的时间内完成从方案研究、系统开发、开展调查到数据审核与汇总等一系列工作,从而彻底摸清全国农村公路情况。”

当时常用的公路普查方法难以复制到农村公路领域。此前公路普查是基于全国1∶25万电子地图的纸质版,人工在纸质地图上标绘公路,然后对纸质地图进行数字化处理。如果采取纸图标绘方式调查农村公路,据测算,仅打印全国近3000个县级单位地图就需要两个月的时间。

大家广泛查找资料,阅读了大量国外文献。刘方带领大家攻坚克难,刘礼勇、李洪囤、范文涛等业务骨干提出用GPS、GIS技术采集数据的新方案,并解决了其中的关键技术难题。

这个方案需要基层一线工作人员手持GPS设备到各条农村公路上采集线形、线位等信息。那段时间,项目组的同事们连续出差了近三个月,演示设备使用注意事项,培训配套平台操作方法。

数据采集问题解决后,大家又把目光投向了数据质量方面,因为数据质量是第一位的。本次专项工作针对数据质量制定了“人机结合”的内业审核制度,使用人工与计算机双重复核的方法,保障数据质量。同时,内业审核与实地抽查相结合,抽取2%—3%的数据进行实地复核。

“当时是夏天,坐船去重庆市合川区复核的路上,天气特别热,船舱里待不住人,到甲板上吹吹风还能好点。大太阳之下,甲板被烤得烫脚,站也不是,坐也不是。与我们相比,一线采集数据的工作人员更辛苦,酷暑严寒都阻挡不了他们的脚步。”回忆起十几年前自己参与的实地复核,已经成长为信息中心副主任的范文涛,话语中有心酸,亦有感动。

在全国上下的共同努力下,2006年10月,部、省两级农村公路通达情况基础数据库和电子地图建设工作全面完成。

“我们走过的每一步,都是对未来的积淀。”刘方说,这项专项调查工作为加强农村公路建设、管理和决策提供了重要参考。

核查“两通”保数据真实可靠

“经过各有关方面艰苦卓绝的合力攻坚,交通扶贫取得了决定性进展,已经基本完成了‘两通’任务。”2020年9月28日,交通运输部在新闻发布会上向全国人民报告了这个好消息。《“十三五”交通扶贫规划》中提到的“两通”目标基本完成。

寥寥几个字背后有十足的底气。这份底气源于全行业的刻苦努力,也源于信息中心对每一条数据的严格把关。

2019年上半年,在“两通”目标任务的收官时刻,为确保 “两通”目标任务按期高质量完成,交通运输部专项开展了乡镇和建制村通硬化路通客车基础数据的核实工作,信息中心承担数据核实的技术保障和部级核实工作。为了让各地更好地理解政策,熟悉业务操作流程,信息中心建立了微信群——“两通”摸底专项工作组,多名工作人员在群内随时解答大家的疑问。

“公示几天有要求吗”“没有镇乡和建制村的市区,是否可以不用公示”……微信群建立后,工作人员几乎全天都要在线,随时解答各地形形色色的问题。除了线上交流,该中心还派出多名业务骨干去各地做政策宣贯工作。

伴随着数据采集工作稳步推进,2019年5月5日起,信息中心高级工程师崔应寿带领的研发组为“两通”核查工作开发的“全国乡镇和建制村通硬化路、通客车摸底核查系统”正式开放,各地陆续将“两通”数据通过该系统报交通运输部。按照既定方案,信息中心要在5月17日前完成数据审核工作,留给他们的时间只有12天。

当时,院里正在改造办公区域空调系统,施工导致办公室比较拥挤。在这种情况下,院领导全力支持核查工作,将一楼和五楼的会议室临时改造为集中核查办公室,专供信息中心使用。

核查工作就像高考阅卷,信息中心组成部级核查工作组,开展了紧张而忙碌的工作。每个人面前有一台电脑,大家集中办公,有问题时轻声交流,没有问题时只能听到敲击键盘和鼠标的声音。

“全国乡镇和建制村通硬化路、通客车摸底核查系统”内置各类核查需要的数据,民政部的统计年鉴、农村公路的基础数据和电子地图、各级的核实确认文件……所有的数据经系统自动审核后,转入人工复核。大家的电脑里存有各省份的台账,这是为“两通”核查工作专门建立的。台账里,红颜色代表还没解决,绿颜色代表已经解决。随着审核工作的推进,红颜色项目越来越少,绿颜色项目越来越多。

5月17日前,信息中心完成了对各省数据的审核。市县交通运输主管部门根据审核结果,通过政府网站等媒体,向全社会公示了本辖区的“两通”情况。

从一个数据到另一个数据,从一个表格到另一个表格,从一个小突破到一次伟大的胜利……“那些打不倒我们的问题,终将使我们强大。”核查工作组始终秉持这样的信念。

研发系统解农村公路统筹管理难题

在与农村公路打交道的多年时间里,信息中心逐渐了解到行业发展的痛点:农村公路建、管、养、运各领域缺乏一体化统筹管理。

一个又一个项目让信息中心掌握了一座又一座农村公路数据富矿。“用好基础数据才能让行业发展得更好。”团队内部早已形成共识,为农村公路管理信息化积蓄动能。

涵养多年,终一朝梦圆。2010年前后,信息中心研发了“桂林市公路综合管理平台”,主要用于农村公路信息化管理。当时,这一地市级平台在行业尚属首创。

“错综复杂的农村公路竟然可以通过一个平台实现综合管理,各地对此很感兴趣。”信息中心副研究员刘柳杨专注农村公路信息化管理研究领域多年,据他介绍,接下来的几年时间里,他们先后为河南洛阳、江苏常熟等地建设了农村公路管理平台,实现了高效管理的既定目标。

除了建“小”平台,信息中心还把农村公路综合管理的理念带向了部分省(区、市),协助建设“大”平台。

在数据量可控的情况下,为一个地市、一个县的农村公路建设管理平台难度并不大,但要为一个省的农村公路建设管理平台并非易事。

据贵州省公路局农村处相关负责人介绍,贵州公路总里程中,农村公路占比高。此前,各地在某种程度上存在独立门户、重复建设、数据无法共享等问题。“我们的目的是,实现农村公路工作调度一张图、数据应用一个库、过程监管一条线、建管养运一盘棋。”这位负责人说,信息中心此前为贵州省建立过组组通平台,应用效果良好。因此,主动联系信息中心,希望建设符合要求的“四好农村路”综合管理系统。

接到任务需求后,信息中心派出了业务骨干赴贵州深度调研,并编制了设计方案。平台开发时,开发团队并没有拘泥于既定的设计方案,而是不断启发当地挖掘新的业务需求。

消息推送功能、信息汇总功能便是研发团队积极与贵州省公路局沟通开发的新功能。信息化发展路径是螺旋上升的,是不断重复、不断完善、再不断重复的过程。在2020年全国推动完善“四好农村路”高质量发展体系现场会上,“贵州省‘四好农村路’综合管理系统”吸引了多位嘉宾的目光,大家纷纷表示,希望会后到贵州省公路局取经。

如今,河南、重庆、四川等地均在信息中心协助下建设了农村公路管理平台。每一个平台都是大家共同努力的结晶,是呈现给农村公路领域最好的礼物。

“我每天一睁开眼,发现有这么多重要的事情要去做,就会精神抖擞、信心满满。”刘柳杨眼里闪着光芒,“每个人心底都有梦想,我们的梦想就是希望通过努力实现农村公路信息化管理。数百万公里的农村公路一定能实现全方位的信息化管理。每天通过奋斗向着目标实现更进一步,这是人生最幸福的事。”

关注政策研究更着眼政策落实

信息中心被行业内的其他单位视作“数据宝藏”,不仅掌握大量统计数据,还有多种实用的统计方法。很多单位在做政策研究工作时,经常向信息中心“求助”,寻求数据支持。

“十二五”以来,信息中心已协助有关单位开展数十项政策研究工作,为交通扶贫规划编制、投资政策制定等提供数据支持。

“几乎所有的交通扶贫政策都有我们的数据支撑。我们提供的每一个数据都是经得住仔细推敲的,不允许出现任何问题。一旦数据出问题,后面的规划也可能跟着出问题。”信息中心副研究员刘振华主要承担政策研究工作,她说,有的数据可以通过统计资料查找到,有的则需要依托统计平台对不同年份、不同类别的数据进行汇总才能得到。翻开一本本工作记录,每一个数据的计算过程清晰呈现在记者眼前,在纸张的右下角还能看到多位经办人员的签字。

协助有关单位开展政策研究之余,信息中心积极组织科研人员立足自身优势,主动承担政策研究任务。“十二五”以来,该中心已累计开展十余项交通扶贫相关课题研究。科研人员去一线、问民生,付出了辛劳,收获了真情。

在编制《“十三五”交通扶贫规划》时,部综合规划司领导带领信息中心业务骨干去云南调研,傈僳族乡亲们得知他们来修路,用最高礼遇欢迎他们,把家里最好的、自己舍不得吃的东西全部拿出来款待他们。“一定要把情况摸清,把路修好!”面对乡亲们的盛情,大家给自己定了高要求。

在研究草拟《关于贯彻落实习近平总书记重要指示精神做好交通建设项目更多向进村入户倾斜的指导意见》时,大家白天辗转各地调研,晚上在宾馆席地而坐讨论至深夜,冒着瓢泼大雨、踏着泥泞的道路进村入户调研。

关注政策研究更着眼于政策落实。交通运输行业扶贫建设规划覆盖面广、资金规模大、建设项目多,规划目标能否完成关乎全国脱贫攻坚的成败。信息中心副研究员王涛负责交通扶贫统计工作,他说,信息中心受部委托开展的交通扶贫统计监测工作,有助于紧密跟踪扶贫进展和目标任务完成情况,同时及时发现交通扶贫中的问题,适时调整政策措施。

“我们开发了交通扶贫统计监测相关系统,内置数据审核公式和自动运算公式,基层一线人员填入信息即可,减轻了大家的工作量,提高了工作效率。”王涛说。

基层一线人员的负担轻了,信息中心的任务却重了。《“十三五”交通扶贫规划》的规划范围包括集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县,以及上述范围之外的一批革命老区县、少数民族县、边境县,合计1177个县(市、区)。同一个县可能有多重身份,既是少数民族县,又是边境县,必须分县统计才能实现分类汇总。同时,数据来源多样化,既有基层填报统计数据,也有电子地图信息数据,各方数据必须做到完全一致。类似这种复杂的统计,多数情况下要采用历史数据对比审核、各系统间交叉审核的方式,确保数据质量。为此,信息中心负责扶贫统计的同事们付出了大量心血。

我国特色减贫之路书写了人类历史上“最成功的脱贫故事”。今天的故事中,信息中心用扎实的科研、严谨的数据、拼搏的作风,助力交通运输脱贫攻坚,让贫困地区群众加速走向富裕,奔向更美好的新生活。

脱贫摘帽不是终点,而是新生活、新奋斗的起点。面向未来,信息中心主任尚赞娣表示,将持续做好农村公路全生命周期一体化管理关键技术研究工作,探索交通与信息化的完美结合点,促进行业高质量发展,为乡村振兴持续贡献科研力量。

图片由 交通运输部科学研究院交通信息研究中心 提供

编辑:李源源

审核: