2024年时间进度条刷新,龙年春节在望。

龙是属相,更是图腾。

目前已知最早的龙图腾是从河南省濮阳市西水坡遗址发掘出的“中华第一龙”——一组由蚌壳堆砌成的龙图案。

我一直对祖先随物赋形的能力顶礼膜拜。

黄帝“合符釜山”之后,中华民族的精神图腾正式变成了拥有“蛇身、猪头、鹿角、牛耳、羊须、鹰爪、鱼鳞”的综合性神灵——龙。我们炎黄子孙便以龙的传人自居。

从此,五千多年,中华文明成为世界上唯一绵延不断且以国家形态发展至今的伟大文明。

桑田沧海,血脉相继。无论历史如何变迁,龙一直是中国文化和民族精神的重要组成部分。

这样的可持续,何其令人自豪。

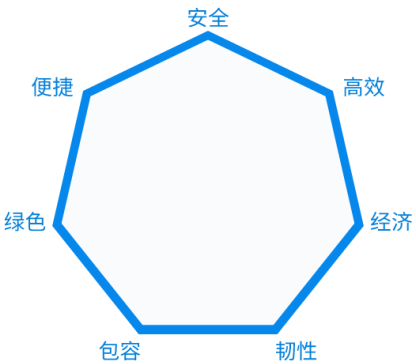

或以龙的七部分构成为发端,在中华传统文化中,“七”一直是个存在感很强的数字,“苍龙七宿”“七律”“七绝”“七子”“七贤”……

时至今日,巧合印证到了追求可持续发展的交通运输行业。

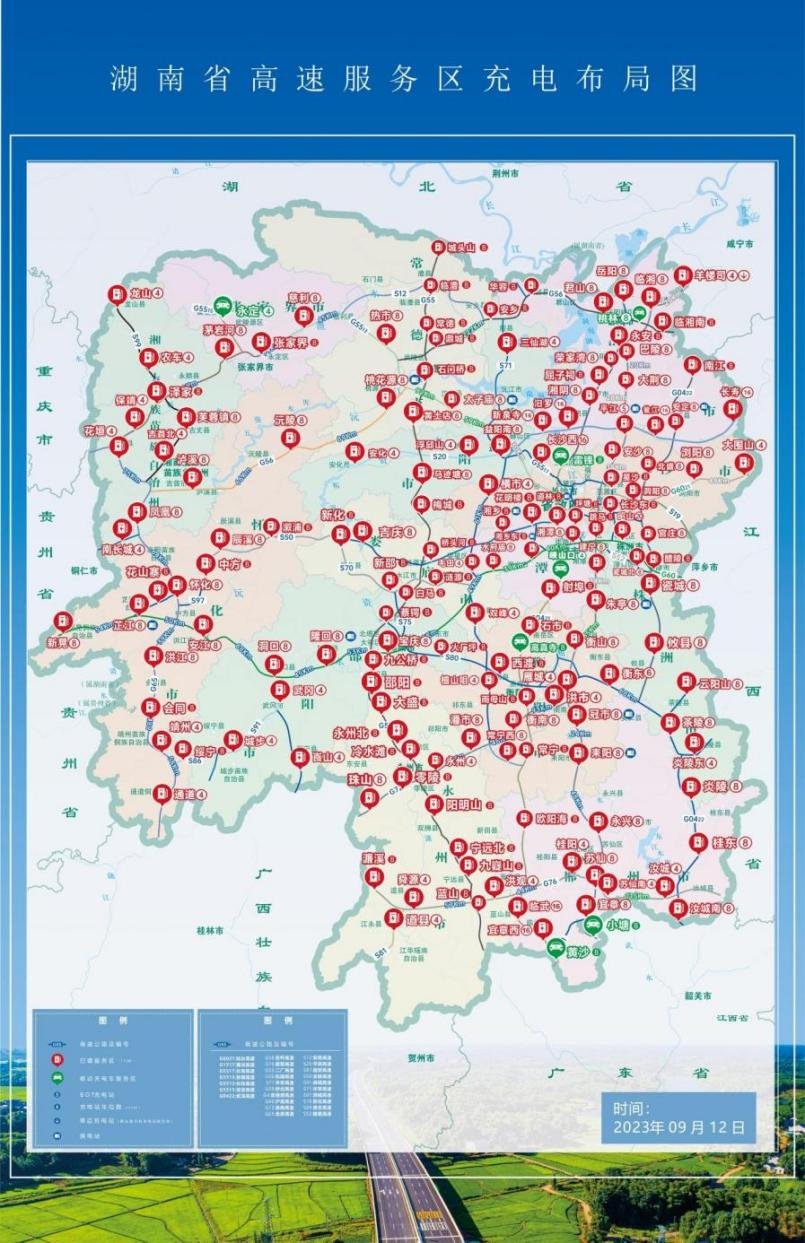

“安全、便捷、高效、绿色、经济、包容、韧性”,勾勒出非量化却又轮廓清晰的目标。

这七个词,宛若北斗之七星,将在相当长时间,引领行业发展的方向。

(一)安全

安是状态,全是形态。

平安、圆满从来都是构建幸福的要素。

获得感、幸福感、安全感,是为“民生三感”。

具有稳定预期,没有后顾之忧,是安全感的基本来源。

我们不难想象,那些在交通事故、工程事故中遇难者的家属,将会过一个怎样悲伤的春节。

安全如同时间一样,不是一个能看能摸的物理实体,它通过感知存在,当安全事故发生了,我们也就感受到了安全的存在。

所谓理念只有具体到个体或者说我们自己,才能激发出共情或者敬畏之心。

平安出发,平安抵达,严寒酷暑如此,星夜兼程如此。

生命只有一次,安全不可等待。

2023年,松弛感是无数人追求欲达的状态,但抓安全,却需要时时刻刻的紧张感。

我们没有卦测吉凶的能力,当有趋利避害的本能,更要有以他人伤痛为镜鉴的自觉。

处于各种周期的交接节点,即便发展潮平岸阔,如果只顾欣赏眼前的好风景,不注意水下的暗礁,很容易被划破皮肤,轻则出血,重则丧命。

移动互联网时代,人人都是自媒体。一起安全事故,可能被病毒式传播,于社会造成不良影响,给公众带来不安全感,对行业也是伤害极大。须知,每一个生命的逝去都有冗长的回声。

灾生不测,祸起须臾。最近河南、江西等地造成多人伤亡的火灾事故,频频为所有行业的安全生产管理和事故预防敲响警钟。

审大小而图之,酌缓急而布之。安全之要之先,怎么强调都不为过。

如同飞矢不动,我们要谨记,“安全是相对的,风险是绝对的”,要用法律法规、科学技术、流程标准等构建完善的安全体系,理念、方法、动态掌控多向发力,才有可能无限趋近绝对安全、本质安全。

安全是1,其他是0,只有1作保证,0才有意义。

常存此念十分,哪敢懈怠一秒。

(二)便捷

“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。”《长安三万里》中,我们重温了唐诗中最轻盈、也最具速度感的诗《早发白帝城》,也跨越千年体验了盛世大唐的交通文化意象。

对速度的追求是深埋于人类基因里的本能。

从汽车、火车、高铁、磁悬浮列车、飞机、超音速飞机……我们不断探索和研究更为强大的运输工具,不断突破所能达到的速度极限。

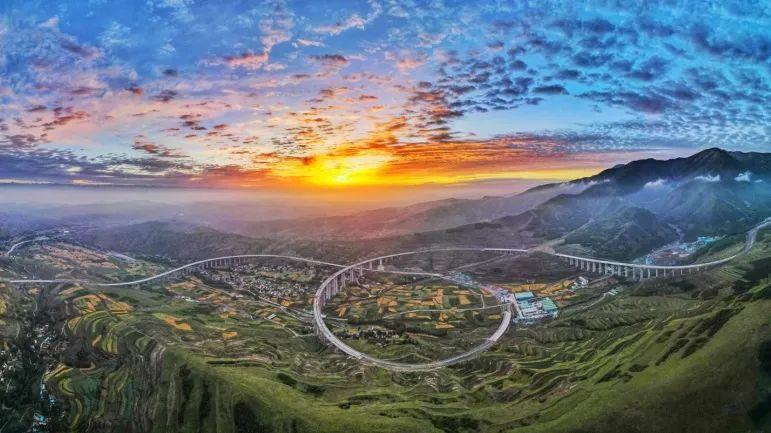

今日中国,无问东西南北,出行之便捷,纵观,盛景空前;横比,遥遥领先。

春运是便捷度最好的检测尺。从1980年12月18日,新华社电讯稿第一次用了“春运”的字样,1981年 3月,“春运”一词第一次出现在《人民日报》上,春运连续40多年成为中国人的年度重磅民生热点。

只是,从一票难求到从容淡定选择,尽管春运的出行人数攀升到了90亿人次,但受关注热度却呈逐年下降的趋势。

这是我们乐意看到的下降。

四十多年的经济腾飞和行业大建设大发展,密织畅通的铁路网、公路网、航空网、水运网,让交通运输的可达性提升到了前所未有的高度。

这个春节,是要去东北赴一场冰雪的邀约,还是去三亚沐浴新年的阳光,甚或走出国门感受世界的多元文化风情,是一站直达,还是走走停停,各种出行方式,丰俭由人,悉听尊便。

没有最便捷,只有更便捷。走得了,走得快,走得了,走得自在从容,走得舒适惬意,这是时代进步、经济跃升、交通发展的红利。

保证红利惠及每个公民,是政府责任感和企业使命感的桴鼓相应。

(三)高效

“时间就是金钱,效率就是生命”所代表的新观念在改革开放之初的中国大地出现的时候,可谓石破天惊。

时至今日,对时间的珍惜、对效率的追求,孜孜不倦。

从管理学角度来讲,效率是指在特定时间内,组织的各种投入与产出之间的比率关系。效率与投入成反比,与产出成正比。

交通运输算是公共部门,其效率包括两方面:

一是生产效率,指生产或者提供服务的平均成本,为此,我们要建造运输量更大、速度更快的汽车、轮船、飞机;

二是配置效率,指组织所提供的产品或服务是否能够满足利害关系人的不同偏好,为此,我们要建设功能强大的换乘枢纽,推广更顺畅衔接的多式联运。

在有14亿人的中国,运输、出行是一块巨大的蛋糕,效率就是切蛋糕的刀,其锋利程度,影响着不同运输方式、运输企业抢占市场的能力。

效率于企业而言,是利润,是制胜的法宝。尤其是当增量有限的时候,利用好存量,倡导效率为王,对于竞争力提升更加重要。

不知,有没有人想过,效率于个体而言,意义何在?

随着社会主要矛盾的变化,我们追求高效,是为了节省出更多的时间,让我们能够做一些慢节奏的事情,比如陪家人闲聊、与朋友小酌,比如关注自己的健康,比如发展自己的兴趣……

快速、便捷的交通出行给了这些更多想象的空间、享受的可能。

(四)绿色

告别春节的烟火,我们就能期待春天的鲜花了。

龙能呼风唤雨、行云播雾、驾电驭雷,其实折射的是敬畏天地、亲和动物的自然观。

纤纤不绝林薄成,涓涓不止江河生。中国文化所有朴素生态观和绿色发展理念传承至今。

良好生态环境是最公平的公共产品,是最普惠的民生福祉。

建设美丽中国,是追求,是承诺,也是担当。

发展绿色低碳的交通运输,助力营造天蓝水碧的空间环境,早已从理念化为行动。

这是认知提升、敬畏因果的明智选择。

我们知道,这一切来得并不容易。

几千年来,我国先民很早就懂得“取之有度,用之有节,则常足”的道理,形成了天人合一、道法自然、万物并育的生态理念。

不可否认,人类在与自然的相处中,走过错路、弯路,并依然在承受其后果。

刚刚结束的达沃期论坛上,世界经济论坛高级分析员凯特·怀廷说,气候挑战的紧迫性不需要提醒,因为2023年是人类历史有记录以来最热一年,预计2024年将因厄尔尼诺现象会“更加温暖”。

全球环境问题每个国家都不能独善其身,重点行业责无旁贷,政府、企业、公民都要有所作为。

DeepMind的联合创始人穆斯塔法·苏莱曼曾提出他对未来的预测公式:(生命+智慧)×新能源=后现代社会,清洁能源的发展则是应对气候变暖,确保百年之后地球仍然宜居的重要之举。

每当春天来临之际,许多关注环境的人都会想起世界环境保护运动的开创者蕾切尔·卡逊,以及其被誉为环保主义奠基石的惊世之作《寂静的春天》。

蕾切尔·卡逊说,那些感受大地之美的人,能从中获得生命的力量,直至一生。

“行动是治愈一切的良药”,绿色出行,低碳生活,你,做得怎么样呢?

(五)经济

有一个流传已久的说法:大概有10亿中国人没有坐过飞机。

这从另一个角度佐证了,经济、实惠、普惠的交通运输方式,穿越不同的时期,仍是绝大多数人的刚需。

高铁的普及并不能完全淘汰公路客运,私家车保有量的增加并没有减少公共交通的客流,平陆运河的建设正是看到了水运的低成本和大潜能……

分析、掌握、正视不同群体的出行需求、不同物流的比较优势,改革、调整、丰富我们的运输供给,是市场行为,也是政府责任。

从这样的维度考量公共政策和经营决策,方能做出最优选择。

今日之中国,即便人口总量在下降,而人口流动却日益频繁,巨大的客流必然伴随需要的更加分化、细化。

为何技术上取得巨大成功也曾一度受到热捧的A380飞机,却在商业上成为失败的案例呢?说到底,还是高昂的机场使用费、维护费用等运行成本,悖离了市场最重要的经济性原则。

我们要明白,时速350甚至450公里的高铁和慢悠悠的绿皮车,一直不是未来也不是不可兼容的零和博弈。总有一些人并不那么“赶”时间,而更在乎口袋是不是紧张;总有一些赶时间的人,也有想慢下来的时候。

(六)包容

海纳百川,有容乃大。

为人的包容显出气度和格局,为政的包容则涵养创新和活力。

移动互联网对交通运输的影响可谓“革命性”的,新业态、新技术、新模式层出不穷,正是因为行业政策本身具有足够的“弹性”和宽容度,才有了滴滴、高德、满帮、货拉拉、哈罗、BUS365等平台和企业的今天。

各级政府和行业管理部门在坚守安全底线基础上的“严管+厚爱”,实现了监管成本最小化、监管效能最大化,对市场主体干扰最小化、对人民群众造福最大化。

古人云:“乘众人之智,则无不任也;用众人之力,则无不胜也。”

交通运输的创新创造还在于企业、大众,技术快速迭代仍将推动经济发展出现一个又一个新的增长点,虚拟增强现实、自动驾驶、人工智能、云计算等还会催生更多新业态、新事物出现,也带来隐私保护、数据安全、伦理道德等风险挑战,勇闯前所未知的“无人区”、攀登人迹罕至的“高寒带”,为他们提供全方位的“后勤保障”,管理部门的角色至关重要。

好的监管政策和营商环境就像阳光、水和空气,对经营主体而言须臾不可缺少。要如马基雅维利所言,鼓励创新者、企业家“犯野心的错误,而不是懒惰的错误”。建设全国统一大市场,拆除“玻璃门”“旋转门”“弹簧门”,任务繁重,现在、将来,包容、审慎,不可妄弃。

包容多元、包容创新、包容失败,信任市场主体的自持自治,彰扬企业家精神和新商业文明,交通运输行业必将涌流出更多塑造社会运作方式和消费行为的清泉活水。

(七)韧性

韧性,是斩断困难羁绊的利刃,是跨越险谷沟壑的撑竿。

弯而不折的抵抗,下沉重升的恢复,应对冲击之后的再定位再适应,走出下行通道后的增长路径更新或向新路径转变……都是韧性的指征。

2023年,我国经济总量突破126万亿元。在已公布的年度“成绩单”中,宏观指标之外的以交通运输为代表的一组组产业数据,同样令人振奋。

正如习近平总书记在新年贺词中所说,“中国经济在风浪中强健了体魄、壮实了筋骨”。交通运输也呈现出极大的韧性。

交通运输的韧性,伏笔于一条条通道、航线的延伸上。2023年,基础设施建设投资金额、运营里程再创新高,不仅实现了量的合理增长,也实现了质的有效提升。

交通运输的韧性,蕴藏在管理部门、企业和从业者的努力中。改善营商环境,创新转型升级,焚膏油以继晷,恒兀兀以穷年,大势所趋、市场需要、人民满意,在奋斗中收获,在奋斗中壮大。

交通运输的韧性,体现在火热的运输、出行市场里。走出疫情影响,突破外部围堵,稳步攀升的客流量、不断刷新的快递量、持续领先的港口吞吐量,都给出了V字反弹的强劲信号。

美国《外交政策》双月刊网站1月20日刊发地缘经济战略家帕拉格·康纳题为《红海危机证明中国走在了前面》的文章说,红海危机和俄乌战争所造成的地缘政治冲击推高了物流成本和食品价格……解决供应链冲击的办法是建立更多的供应链,更多的(经济)带,更多的道路。世界上只有中国在多年前就认识到这一点,而且采取了行动……能够自如地把货运通道从苏伊士运河转向跨欧亚铁路,甚至转为更快的北极海上通道,这正是全球经济更能抵御冲击的必要条件。

问韧性何来?由此可见一斑。

有人说,产业经济的投机主义时代已经结束了,泡沫已经消失了。2024年,能不能打、扛不扛打?该是见见行业企业真章的时候了。

认真思考“稳中求进、以进促稳、先立后破”,加强行业政策和市场运行的创新、协调、配合,形成共促高质量发展的合力,交通运输行业一定能增强韧性、激发活力,为中国式现代化建设提供更大支撑。

上述七个方面的价值导向,也是衡量发展成效的七个维度,由此构建起规整的七边形,不可偏废,方有“人享其行、物畅其流”,方能“人民满意、保障有力、世界前列”。

“古老的东方有一条龙,她的名字叫中国……古老的东方有一群人,他们全都是龙的传人……”这是大多数中国人都会唱的一首歌,在龙年来临之际,再次唱响,更能振奋人心,以传承几千年的民族精神激扬新时代交通运输的可持续发展动能。

编辑:翟慧

审核:连萌