5月21日是第五届“国际茶日”。茶起源于中国,盛行于世界。

古代丝绸之路、茶马古道、茶船古道,已为许多人所熟知。在湘赣边界,也有一条于清代康熙二年(1663年),朝廷专为运输茶叶贡品修建的简易官道——湘赣茶盐古道。这条古道后经湖南省酃县(今炎陵县)一商人捐款,以青石板铺就重修,至今保存良好。

湘赣茶盐古道起自湖南省株洲市炎陵县,一路逶迤蜿蜒通往人称“湘赣边陲第一高峰”的罗霄山江西坳,再翻山越岭抵达江西省吉安市遂川县,总里程约150公里。这张古老的路网,连接着山里山外的世界,承载百姓的奋斗历程,在几百年历史烟云中,留下众多文化遗迹。

古驿道上的红飘带

大山本没有路,走的人多了,也便成了路。茶盐古道主体路段贯通遂川、井冈山、炎陵等县市。层峦叠嶂、深沟险壑的井冈山,最高峰并非闻名遐迩的五指峰,而是位于湘赣交界处的江西坳。

江西坳周边地区,自古以来交通闭塞,直到明清时期,方有福建和广东的客家山民迁徙至此。在古道翻越的隘口,当地山民常称之为“坳”,江西坳由此而得名。湘赣茶盐古道修建于1663年至1665年之间,初为泥路,由当时朝廷组织修建而成,不仅为朝廷运输贡茶,还成为传递圣旨、公文的驿站,是呈送密报、奏折的官府要道。至1883年,当地一位叫成启昌的富商捐资,用了近亿块石板,才将大山深处的泥路铺成了青石路。

或大或小、或方或长的石板、石块,皆是就地取材,做工精细讲究。道路靠山坡面设有排水沟,路面每隔几米还开有泄洪水槽。300多年过去,虽历经车马压踩、雨雪冰冻、山洪侵袭,路面依旧平整良好,少有人为损坏痕迹,令人叹为观止。

古道鼎盛时,五里一阁,十里一亭,三十里一驿。当年,湖南炎陵的百姓通过此道,把当地的茶叶等土特产运到江西、广东贩卖,然后又从广东运回食盐、布匹等物资,来回一趟半个月以上,茶盐古道之名由此而来。

土地革命时期,湘赣古道又是井冈山革命根据地的一条条“红色通道”,史学家们也形象地称之为“古驿道上的红飘带”。据说,当年毛泽东、朱德、刘伯承等老一辈无产阶级革命家都在这片小路上留下了光辉足迹,演绎过“引兵井冈”“浴血罗霄”等革命风云,流传着“朱德的扁担”等红色传奇。

茶亭古今多少事

我的家,在湘赣两省边陲的遂川,遂川山上建有很多茶亭,茶亭供来往商旅休息、躲避风雨、补充茶水食物,甚至提供住宿等便利。2018年采编《遂川县茶叶志》时,我曾组织采编人员一行直奔古道。

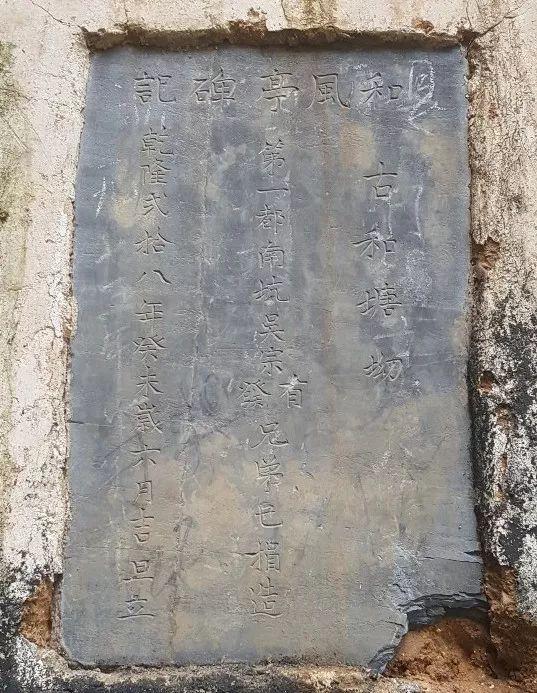

古时候,古道俨然是可以穿着草鞋和布鞋蹬踏的“通衢大道”,但在今天来看小道确实很小,小到非让当地人做向导并带上长柄柴刀作开路工具才能前往。走过一个又一个山岗、一条又一条石阶路,在荒草凄凄的山坳上,一座破败荒废的亭子赫然出现在眼前。亭子虽一门坍圯,但亭墙上碑记犹在,上书“和风亭碑记……乾隆贰拾八年癸未六月吉日立”。当地村民说,和风亭的墙上原先还能见到不少用黑木炭书写的字,内容是浙江、福建、江西九江及南昌等地行旅留下的“某某、某时经过”之类的话,这也许是来往各地的浙帮、徽帮、江西商帮们最好的联系方式。

2019年,遂川县雩田镇塘背村发现一块北宋古碑,碑石的一面是一则残缺的《宋故朝议大夫萧公墓志铭》,另一面有茶亭碑记。从一碑两用来看,很可能因后世重修茶亭,捡了一块旧碑,“废物”利用。之后或由于村民不了解碑的史料价值,把此青石碑做了田间水渠上的石板桥,当过渡小桥和磨洗锄镐之具。

古道老人说过往

古道兴盛的时候,茶亭有人打理。我曾在遂川县珠田镇良洲村,遇到古道中“观音亭”的“主人”周礼波,他从小跟随祖辈生活于此,18岁起主事打理观音亭。他家从祖辈起打理茶亭,方便过客,卖点茶水,也为经过茶亭的红军做过服务。大部队经过常走3天3夜或更长时间,这时他们家便有得忙了,打地铺、烧开水、煮饭、喂马……做力所能及的事。

周礼波老人说,过去建茶亭有村民自建、大户人家善捐、过路人施舍等方式,茶亭民建民用,服务行旅的人远不止他一人。自从遂桂公路和遂井公路在1968年前后开通后,茶亭开始衰落,他不得不思量另寻新路,家人陆续搬迁到了良洲村开始新生活。他说,人要好好走路,古道和新路,都是人间正道。

如今,湘赣茶盐古道虽已不再发挥昔日作用,但饮茶文化却在当地流传了下来。在号称“江右(西)茶馆第一镇”的遂川县草林镇,大大小小的茶馆不计其数,逢年过节还有山里人赶几十里路来集市采购茶叶。

抬头遥望罗霄山江西坳,“长亭外,古道边,芳草碧连天”的歌声在脑海中回响。古道不言,下自成蹊。走过,路过,皆是风景。

编辑:谢梓君

审核:王姗姗