桥联通一切,甚至横贯古今。它不仅仅是一个交通的载体,也见证了古今历史上一场场波澜壮阔的风云际会。

夏日的骄阳有些许暴躁,又带着些许温柔轻抚万物,在天地间挥毫泼墨,把天地描绘得像一幅幅优美的画卷。

站在洮河边的临园大桥,远远望去,清水无波,触摸临园大桥那高高隆起的脊梁,仿佛听到它跳动的脉搏和无声咆哮,悠悠讲述着他那无尽的沧桑。

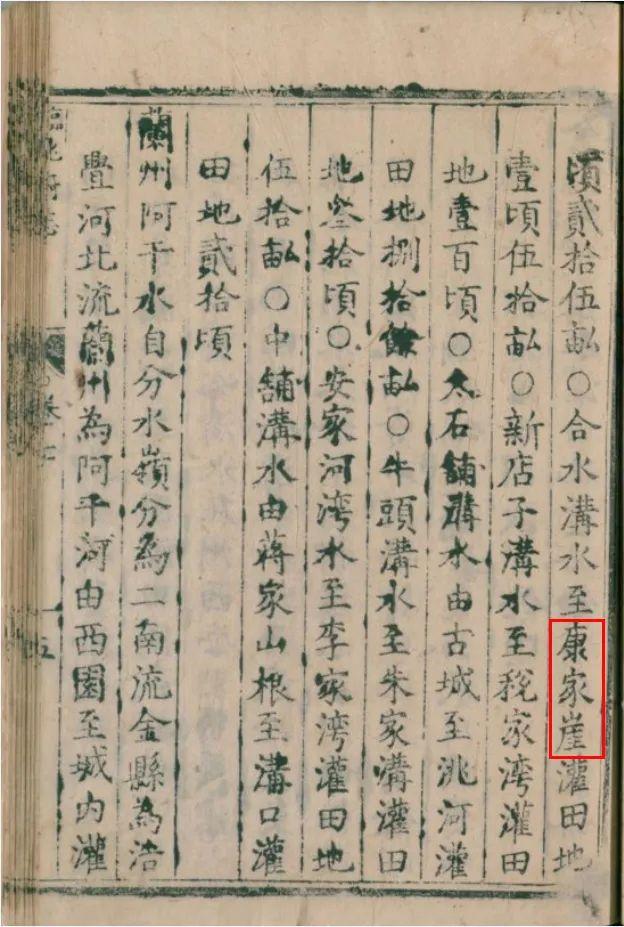

洮河,是黄河上游第二大支流,全长673公里,发源于青海省河南蒙古族自治县西倾山,一路呼啸奔腾而下穿过临洮盆地,在临洮县康家崖和广通河交汇后继续向北流淌,在永靖县龙汇山下与黄河交汇,形成了鸳鸯锅般的“黄洮交汇”的自然景观。

而地处洮河和广通河交汇处的康家崖渡口,是洮河上的一处古渡口,在历史上为临夏通往兰州、定西的重要津渡,距定西市临洮县城25公里,其历史最早可以追溯至北宋时期。而康家崖对岸的广河三甲集自古以来是临夏的重要门户,有着“西北第一集”的美誉,在明朝时就有茶马互市马头的称誉,在交通、军事史上占有十分重要的位置。

位于康家崖的S309线临园大桥,其前身是康家崖渡口,它横跨洮河,全长123.48米,始建于1959年,是省会兰州连接临夏、甘南、定西地区的一座重要桥梁,由临夏公路事业发展中心负责养护。

从临园大桥出发,驱车沿着洮河边的广河县539乡道11公里处就来到了著名的齐家坪遗址。齐家文化距今约4300年—3500年,因1924年瑞典考古学家安特生首次在广河县齐家坪发现而得名。齐家文化是新石器时代向青铜器时代过渡的一种遗存,是华夏文明的重要源头之一,也是人类灿烂古文化瑰宝。作为齐家文化的命名地,齐家坪遗址在国内外有很大知名度。

自1924年齐家坪遗址发现开始,这里便热闹了起来,一批批中外学者专家慕名而来,从临园大桥、广河县539乡道,实地考察齐家坪等史前遗址,深入研究齐家文化。2022年,广河县成功创建陇原乡村振兴“四好农村路”样板县,539乡道因特殊的位置,成为一条承载探寻史前文化、推动乡村振兴、促进民族团结的重要道路。

要津:见证金戈铁马,也记录茶马驼铃

康家崖渡口在今临园大桥上游400米处,起初为无定摆渡,俗称“放野渡”,后来设木架、石笼、钢丝绳固定摆渡。

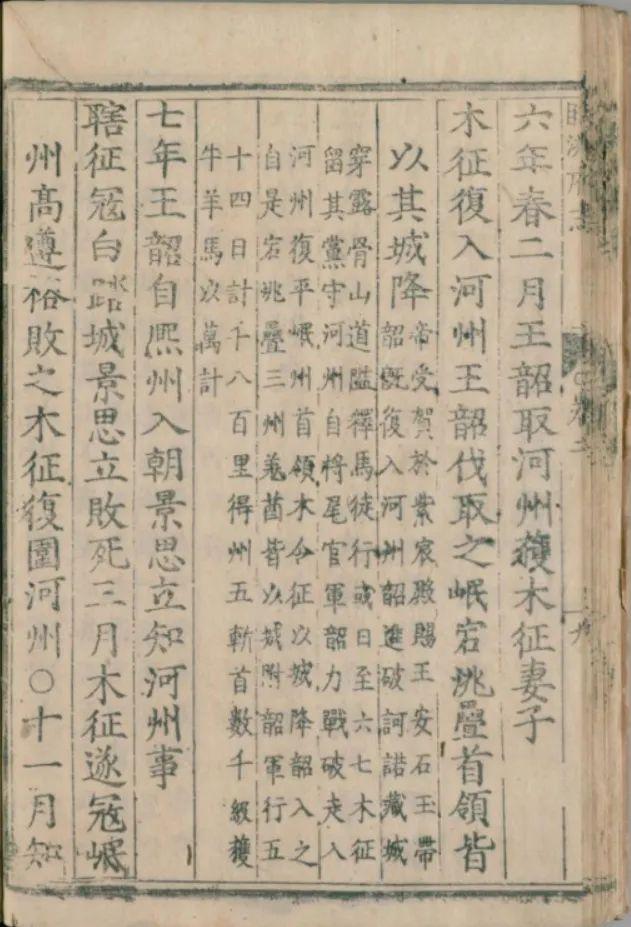

北宋后期,宋朝对熙河(临洮、河州一带)地区蕃部采取武力招抚的策略,史称“熙河开边”。史书记载,熙宁六年(公元1073年)二月,王韶统军进攻河州。王韶先筑香子城,控扼要地,复遣军渡洮河(甘肃碌曲、岷县地区),攻克康乐城(今属临夏),自率军破珂诺城(后改名定羌城,今甘肃广河)。四月下旬,王韶还熙州,遣军平南山之地(今甘肃临夏东)、筑康乐城与刘家川堡(今甘肃广河东)、结河堡(今临洮县西北六十里康家崖一带),打通饷道。王韶军奋力激战,打败瞎征,收复河州。这是洮河康家崖渡口首次以军事用途出现在史籍中。

据《临洮县康家崖村史及康姓源谱》介绍,甘肃康氏在北宋末年、从陕西潼关黄河南岸迁入熙河(古临洮县)屯田。随着屯田戍边的制不断地完善和民间贸易的发展,康家崖渡口成为洮河上一处重要民间渡口。

1368年,朱元璋在南京建立大明王朝,并开始大举北伐,重新恢复中央王朝对西北的统治。洪武三年(1370年),朱元璋以开国名将邓愈为征虏左副将军,协同大将军徐达远征甘肃肃清北元残部。

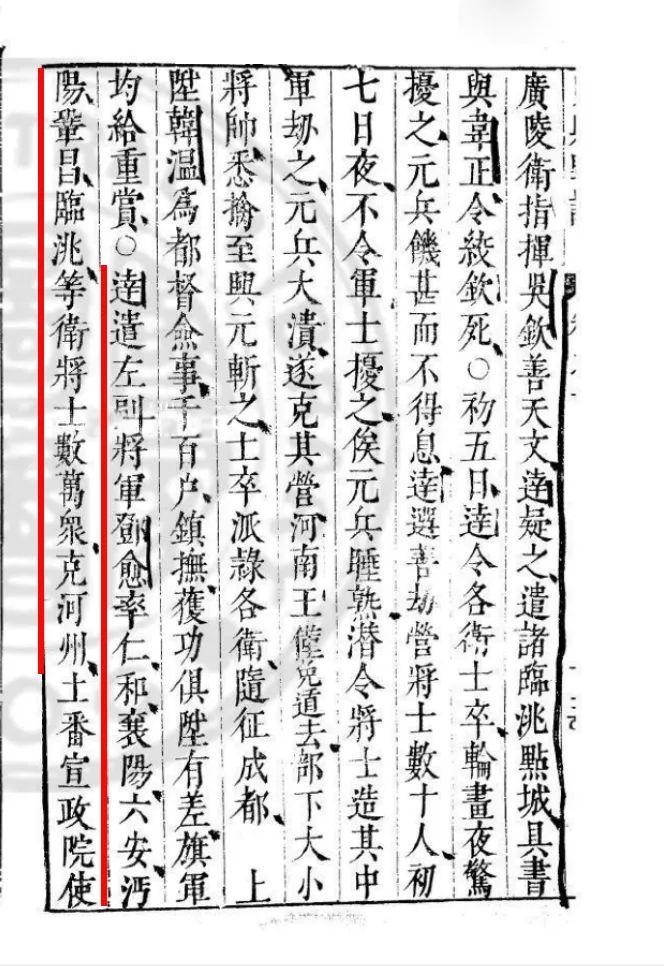

元末明初的《纪事录》记载:“四月,……〔徐〕达遣左将军邓愈率仁和、襄阳、六安、沔阳、巩昌、临洮等卫将士数万众克河州……”

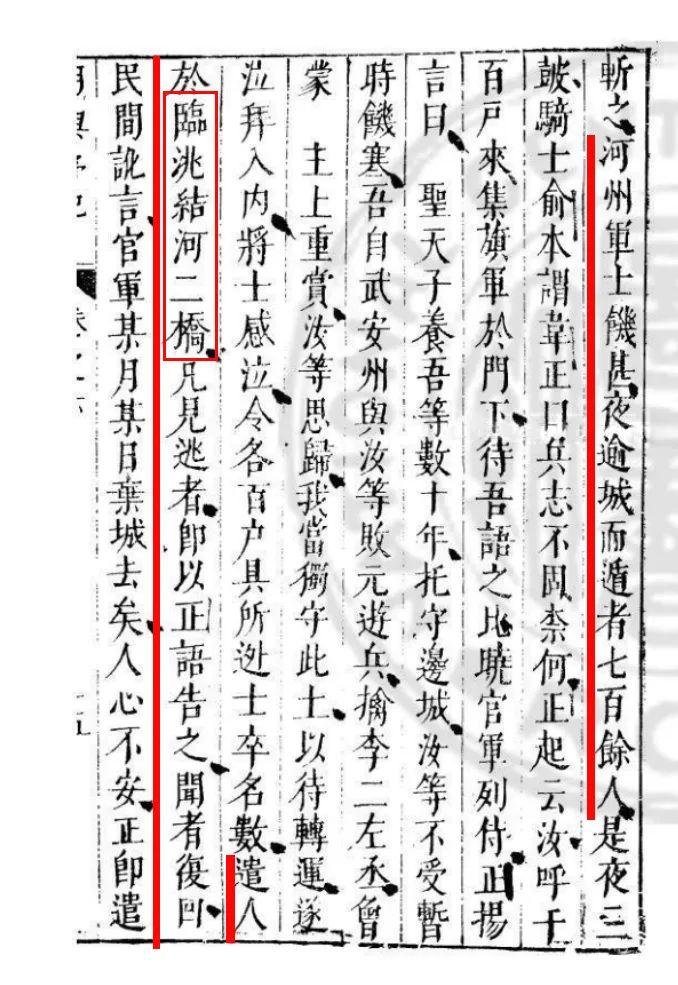

“河州军士饥甚,夜逾城而遁者七百余人……。(邓俞)令各百户具所逃士卒名数,遣人于临洮、结河(康家崖渡口)二桥,凡见逃者,即以正语告之,闻者复回……。”这说明在元代甚至元代之前康家崖渡口(结河桥)就已经存在。

明代实行甲里制度,在甘肃省广河县东北部建置为三甲,故名三甲。临夏商人充分利用其地处汉藏民族之间的有利位置,开展商业贸易。三甲集是古丝绸之路南道的重镇,这里没有一棵茶树,却拥有西北最大的茶叶集散地,而康家崖渡口在茶马贸易中占据重要地位。

同治五年(1866年),清廷令左宗棠出任陕甘总督,平定西北战乱。左宗棠于同治十年(1871年)八月至十月间,分别在狄道城西门外和康家崖两处搭建浮桥,率军渡洮西进,攻取河州门户太子寺(今广河县城)平乱。资料所载:“八月己巳,宗棠檄中,左路自狄道支浮桥先济。庚辰,渡毕”。这是康家崖渡口再次以军事用途见诸史籍。

此后,出于政治、经济、军事的需要,左宗棠对兰州到河州的驿道进行了大规模的整修,尤其对临洮康家崖至河州间的道路进行全面整修、加宽,使之达到可供畜力车行驶,便利军队行动。自此,从太子寺至三甲集一线因道路平坦,成为河州赴兰州的又一条主要通道,康家崖渡口也因地势险要和军事要地,逐渐成为洮河上除临洮永宁浮桥和唐汪川渡口之外的另一重要津渡。

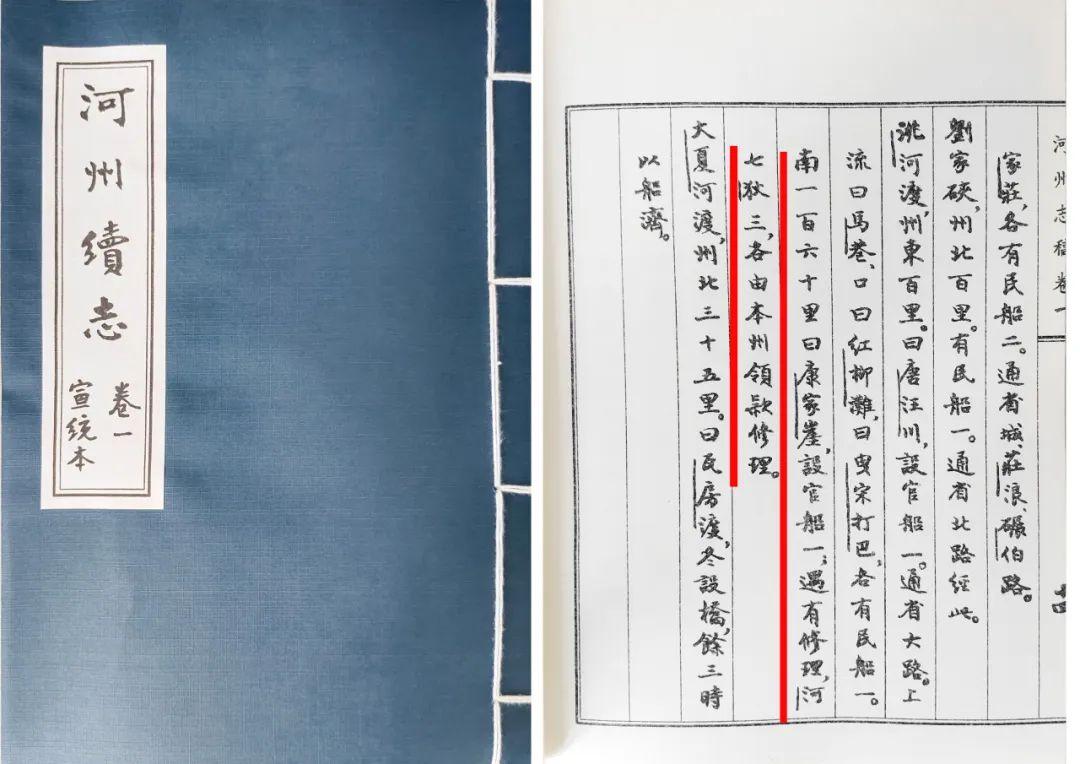

清光绪年间,当地群众在此处(石嘴头)设民渡船一只,以济往来。后渡口时为官营、时为民营。《河州续志》(清宣统)记载,康家崖,设官船一,遇有修理,河七狄三,各由本州领款修理。

民国时期,该渡口由洮河两岸的宁定(民国时的广河县)、临洮两县(包括临洮县境的孙梁家、康家崖、辛店,广河县境的三甲集、水家、陈家等庄村)10庄人共同管理,每庄一股共十股,置办1艘简易大木船,以钢缆维系,滑轮拖曳摆渡,主要摆渡人、畜和大车,冬季河面结冰封冻,木船停行,行人、车马从冰桥上直接过河。

民国35年(1946年)9月23日,省政府拨赈济款1030万元,修建洮河康家崖浮桥。造舟为梁,加铺木板,供人畜及轻便车辆通行。

见证:从这里启程解放临夏,再扬启新的征程

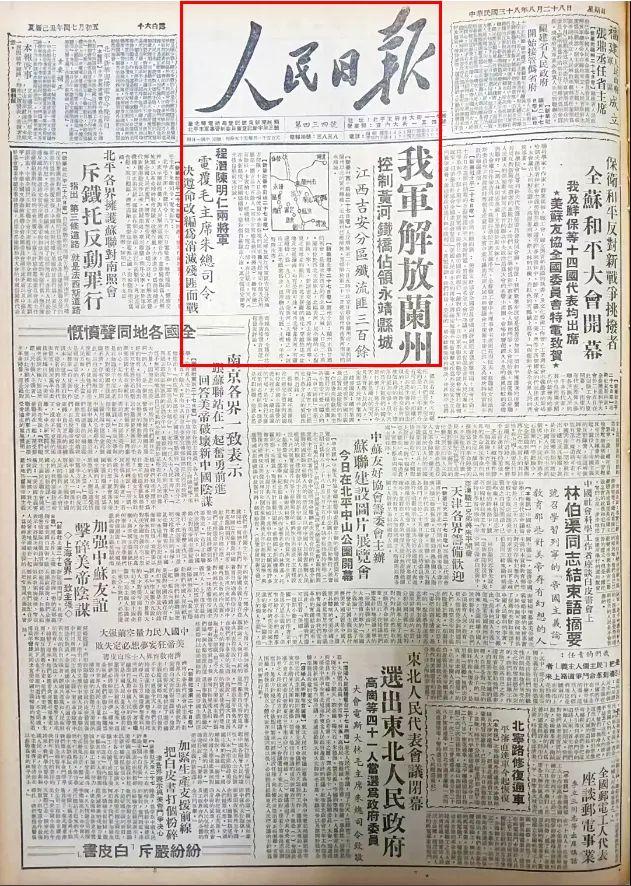

1949年8月中旬,由中国人民解放军第一野战军一兵团司令员王震率领的一军、二军附十八兵团六十二军组成的南路大军近10万人,沿渭河北上,经天水、临洮,向临夏进发。1949年8月16日,解放军解放临洮后,向临夏、西宁进军。

洮河浮桥在临洮城西,康家崖渡口北。驻守在临洮、洮沙的马步芳军队在溃逃时为阻碍解放军追击,将康家崖渡口的石笼推倒,钢丝被剁成数段,并放火烧毁了康家崖浮桥和渡口上的渡船,妄图阻止解放军西进。

8月16日,中共洮啣区工委接受了修复康家崖渡口的任务后,组织了100多名共产党员、300多名群众参加,于8月21日拼成了1只一次可渡汽车l辆或百余人的大渡船。渡口修复后,当地民众日夜在渡口轮流值班,给解放军拉渡船、搬运物资、供茶水,并随时维修渡船和码头。

8月17日下午,解放军开始抢修浮桥,新成立的中共临洮县委、县政府动员组织木工、铁匠、水手和浮桥管理工等100多人,积极协助解放军抢修浮桥。经过三昼夜奋战,于8月19日夜9时,在水深6米,水速每秒3米的洮河上,重新架起了一座长125米、宽9米的浮桥。

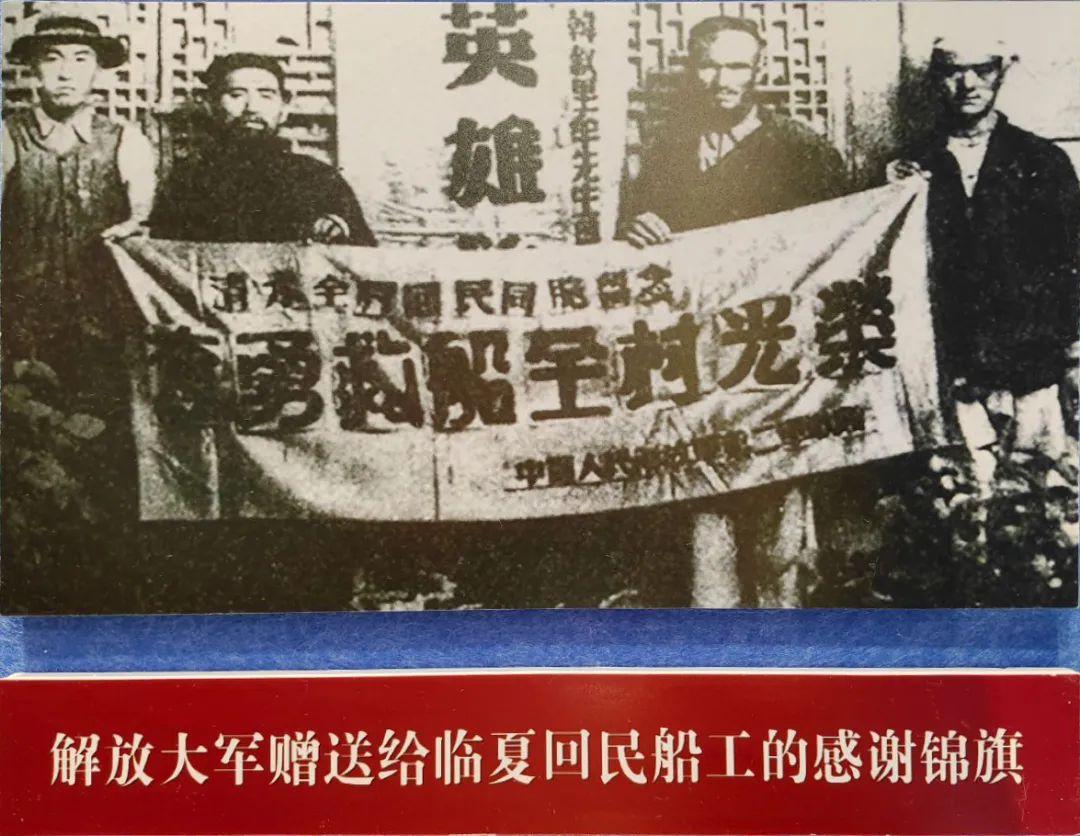

浮桥和渡口抢修竣工后,二军于19日连夜通过浮桥,一军从21日开始通过康家崖渡口,62军的185师通过浮桥,主力通过渡口。解放军跨过洮河后,以迅雷不及掩耳之势,解放了临夏,震慑了兰州守敌。

1949年10月,宁定县人民政府为扩大摆渡量,打制新船一艘,并改流动渡船为码头引渡。同年11月,临夏专署决定,康家崖渡口实行官渡民营,以渡养渡。

1953年3月7日,省交通厅接管了康家崖渡口,并成立了渡口所,配备了渡工和所长,纳入全省交通管理体制。

1954年5月,甘肃省第二届交通工作会议上,省交通厅决定成立临夏养路段(现临夏公路事业发展中心)。1954年6月,由省交通厅投资打制载重8吨的木船1艘,造价2447.89元,并于7月21日下水投入使用。为妥善解决洮河过渡问题,1955年,省交通厅决定利用洮河水位低、流量小的季节加设木笼便桥,便桥长80米、宽4米、17孔,可供5吨货车通行,这座桥冬修春拆,冬季以桥通车,春、夏、秋以船济渡。

为提高通渡能力,1955年,省交通厅投资,渡口所自行设计,改制扯船活动码头。此活动码头随水位高低和船身长短,灵活移动,还可预防一般性洪水冲击。由于经济适用,效果好,在全省交通系统公路运输先进经验交流会上进行了交流,得到与会者好评。

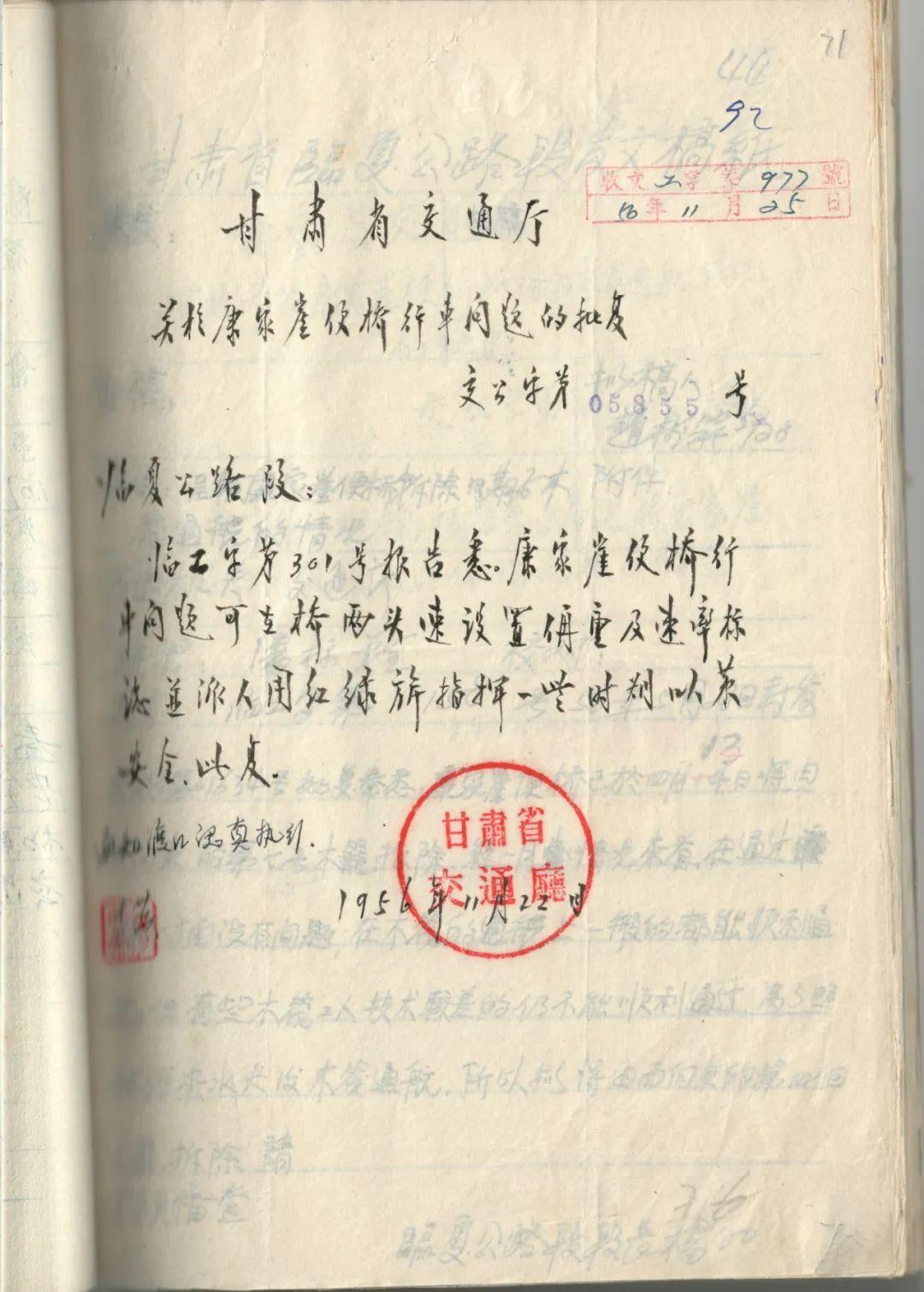

1956年初,省交通厅又将康家崖渡口划归临夏养路段管辖。全段共辖4个工区、1个渡口所、1个管理站共6个下属单位。11月19日,临夏回族自治州成立。12月27日,省交通厅批准兰郎公路临夏养路段更名为临夏公路段(现临夏公路事业发展中心)。

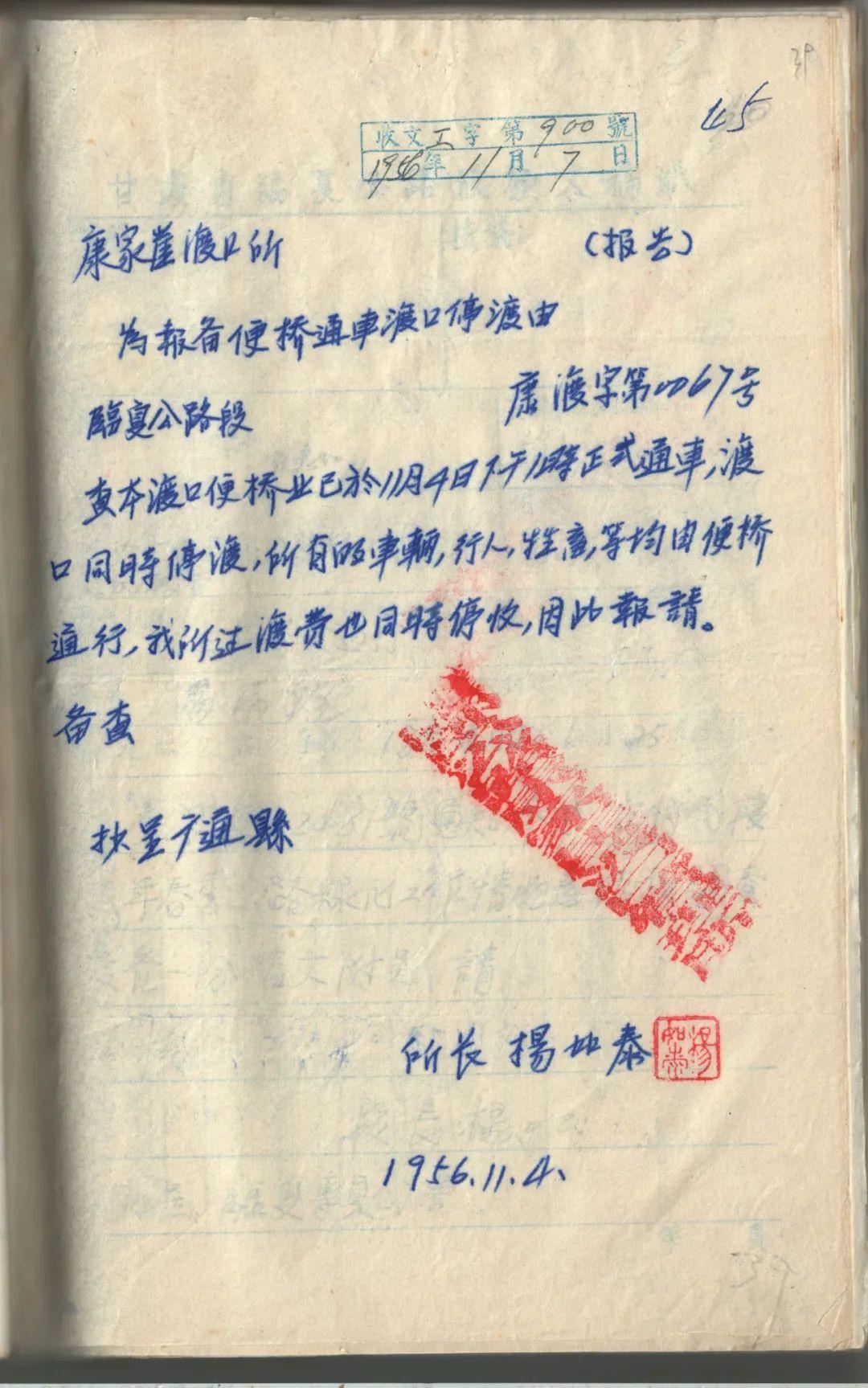

1956年11月,康家崖渡口便桥正式通车,渡口也随之停运。随着兰郎公路路况的逐步改善和交通流量的增加,缺桥少涵的问题变得日渐突出,直接影响到公路通行和自然灾害的防御。

1958年9月,省交通厅确定在临园段洮河上(康家渡口)修建大桥。1961年大桥完工,康家崖渡口改建为木桁桥。

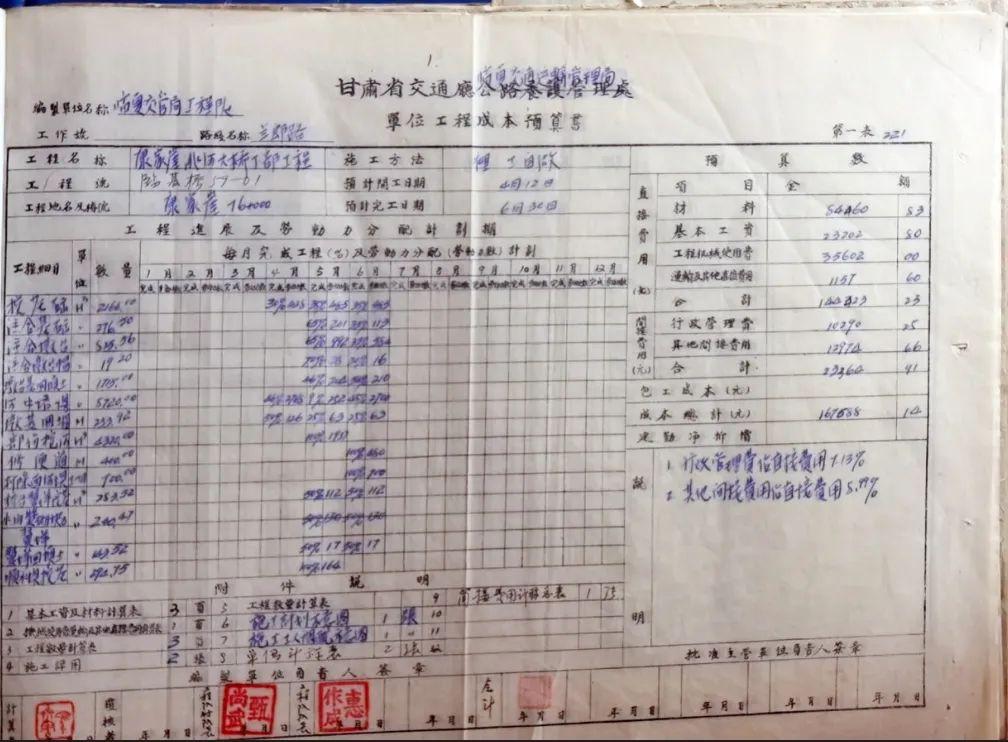

1964年,兰郎公路水毁严重,临园大桥也遭到毁坏,严重影响行车安全。当年7月,省交通厅决定进行根治,改建永久式大桥。改建工程由省交通厅基建处四工区承担。整个大桥为钢筋混凝土钢板梁桥,全长123.47米,桥面宽8米,5孔跨径22.15米,上部结构为5—22.2米钢桁架,横向4片钢梁,下部结构为重力式墩和U型台。工程总造价86.79万元,于1965年3月动工,同年12月竣工验收交付使用。自此,一桥贯通,两岸蝶变,康家崖渡口被临园大桥所取代,彻底结束了数百年的摆渡历史,画上了圆满的句号。

纽带:维系民族凝聚,又促进乡村振兴

为持续做好临夏、甘南两个民族通往省城兰州以及定西地区的重要桥梁,在此后的几十年中,临夏公路事业发展中心(原公路总段)对该桥桥墩基础、桥面和桥两侧锥坡进行过多次维修加固。由于临园大桥位于兰州至临夏干线公路的咽喉位置,交通量大,特别是随着经济社会的快速发展,行车道仅有7米宽的桥梁难以满足日益增长的交通量需求,且行车道桥面破损严重,安全带栏杆变形向外倾斜,主梁挠度较大,重车过桥产生强烈震动等,存在严重安全隐患。2005年4月,经甘肃省发改委批复,临园大桥被列为S309线康家崖至临夏二级公路大修改造工程主要改造项目之一。2006年,兰郎公路改造时,又加固了桥墩,并以钢拱支撑钢板梁,使临园大桥的通行能力得到进一步提高。

2010年12月27日,甘肃省第一条通往民族地区的高速公路康(家崖)临(夏)高速公路建成通车,它的起点为洮河大桥,全长 737.6米。在2019年和2023年,临夏公路发展中心对洮河大桥实施了预防性养护工程,确保了临夏对外大通道出口的安全畅通。

2019年,受超载超限车辆和车流量的大幅攀升,已运行54年的临园大桥被评定为四类危桥。2020年3月15日,临园大桥迎来了改造,改造工程由临夏公路事业发展中心负责实施,总投资1101.6万元,经过近两百个日夜的紧张施工,于2020年9月30日全部完工。改造工程设计荷载为公路一级,采用跨径22.20米工字钢—混凝土组合梁方案进行改造,主要工程为拆除原桥上部结构,对桥台及墩帽进行加固加宽改造,将该桥上部结构更换为钢混组合梁,并对桥头两侧路面进行维修改造,桥梁宽度由原先的8.0米加宽至12.0米,消除了路宽桥窄的安全隐患,两侧设置钢筋混凝土护栏。

岁月可以改变他的容颜,却无法改变他的不屈与坚韧,康家崖渡口历经近千年的风雨和多次金戈铁马,任由历史更迭时代变迁,他总是以坚韧的姿态和风骨,把人们渡往心之所向的彼岸。

斗转星移,岁月更替。不经意间,山河万物已悄悄换了容颜,解放军在康家崖的金戈铁马以及洮河浮桥和木筏漂流已成为久远的历史,临园大桥建成并在临夏公路人的精心养护下已运行达半个多世纪,焕发出新的时代光彩。

2024年是中国共产党成立103周年,是新中国成立75周年,也是临夏公路事业发展中心成立70周年。百年正是风华正茂,七十恰是奋进之时。铁肩担重任,丹心护飞虹,从1954年至今,临夏公路事业发展中心已走过了七十芳华,几代临夏公路人秉承家国情怀和拼搏精神,发扬“虎关精神”,用心血和汗水守护着古丝绸之路南道要冲、唐蕃古道重镇、茶马古道枢纽三道交汇的河州这片古老的土地上的大通道,持续为临夏公路事业贡献智慧和力量。

75年前,解放军抢修康家崖渡口及洮河浮桥,浩浩荡荡通过了洮河天堑,以摧枯拉朽之势解放了临夏,为临夏人民带来新生活的希望,由此开启了临夏大地发展的新篇章。穿越75年的时光,这段红色历史依然具有激荡人心的强大力量。75年来,临夏地区的公路事业以解放军渡过康家崖渡口为起点,翻开了崭新的一页,一代代临夏公路人用团结克服困难、用智慧排除艰险,为人民群众提供便捷畅通的公路通行环境。康家崖渡口也实现从渡口到桥梁以及高速桥梁的转变,临园大桥连接的不仅是洮河两岸,更是临夏、甘南民族地区发展和振兴的希望。

沧海已越天地宽,接续奋进新征程,曾经天堑变通途,而今阔步谱新篇。大桥飞架,创造了山水间的奇迹,勾勒出大踏步前进的奋斗印迹,映照出中国式现代化的奋进缩影。截至目前,临夏公路事业发展中心共管养桥梁513座/68500延米,其中特大桥11座,大桥90座;共管养隧道22座/27058延米,其中特长隧道2座,长隧道9座。

桥通临夏,隧贯河州。放眼如今广袤的临夏大地,一座座桥梁点缀在一条条公路上,犹如蛟龙飞旋在山谷间,或飞跃在城市上空,或盘踞在河流之上,巧妙地编织出错落相连、顺畅通达的路网结构,道路交通由此从平地走向立体,承载着如织的车流,书写着这块黄土地的希望与复兴。

一桥承古今,临园大桥传承着历史的记忆,承载着曙光与希望,见证着时代变迁,延伸着未来。

桥,通向彼岸,渲染着人间烟火,揉进最深沉的记忆里,让生活充满了希冀和向往。

编辑:李源源

审核:连萌