一张五十多年前的老照片,承载着一段尘封已久的动人故事,记录了一代人艰苦创业的珍贵历史记忆。

我因工作需要经常查阅《怒江州交通志》(2000年6月云南人民出版社出版),里面有一张《156(碧福贡)公路筑路工地钢铁女子排》的黑白照片,这个“钢铁女子排”共有十八名青年女子。我每次查阅这本志书,翻看到这张老照片时都会肃然起敬。这是一群什么样的女子?她们来自哪里?后来又到哪里去了?现在又在哪里安度晚年?这一系列的疑问始终在我的脑海里徘徊着,直到一次偶然的机会,才得以解开。

2025年1月14日下午三点钟,我与怒江州融媒体中心的主持人小杨一起如约去东岸国际小区采访单位老同事、退休干部吴应芝。此行是拍摄《光影里的怒江》第四集,我在其中出镜,以一名摄影爱好者的身份,讲述怒江傈僳族自治州成立70年来的交通运输发展成就。老人在她的二儿子家里帮忙照看孩子,身上背着她的小孙子。“十个月大了,放下来么,他要到处爬着去,累不赢,干脆这样背着好一点。”老人边说边热情地招呼我们,给每人倒了一碗热乎乎的酥油茶。

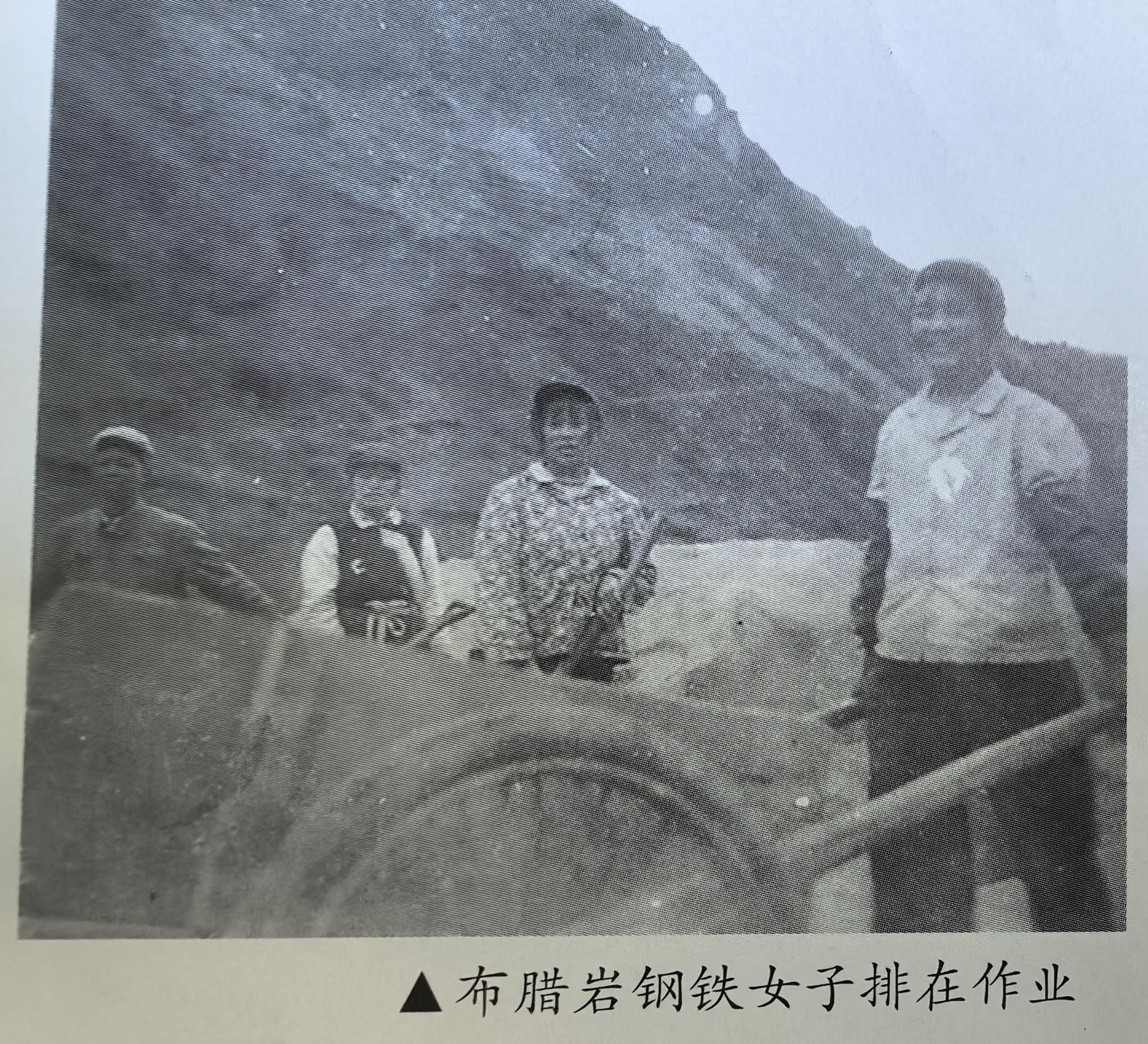

我随身携带着一本《怒江州交通志》,请这位参加过怒江州第一条公路建设的老前辈给我们讲述当年的情景。“我就是钢铁女子排的一名副班长。”当翻看到“156(碧福贡)公路筑路工地钢铁女子排”的黑白照片时吴应芝说。“我站在第二排的右边第一个,我们这个排的姐妹来自不同的村寨,都是本地人,我是怒族,其他几个姐妹中有傈僳族、藏族等,刚开始的时候大家都听不懂对方讲的民族话,就相互学习对方的民族语言。我们的任务就是干工地上最苦、最累、最急、最危险的活,腰上栓一根安全绳去攀悬崖峭壁打炮眼,住的窝棚也是自己砍竹子、砍木料、割草搭起来的,那时候年轻,个个都有一股不服输的干劲。”

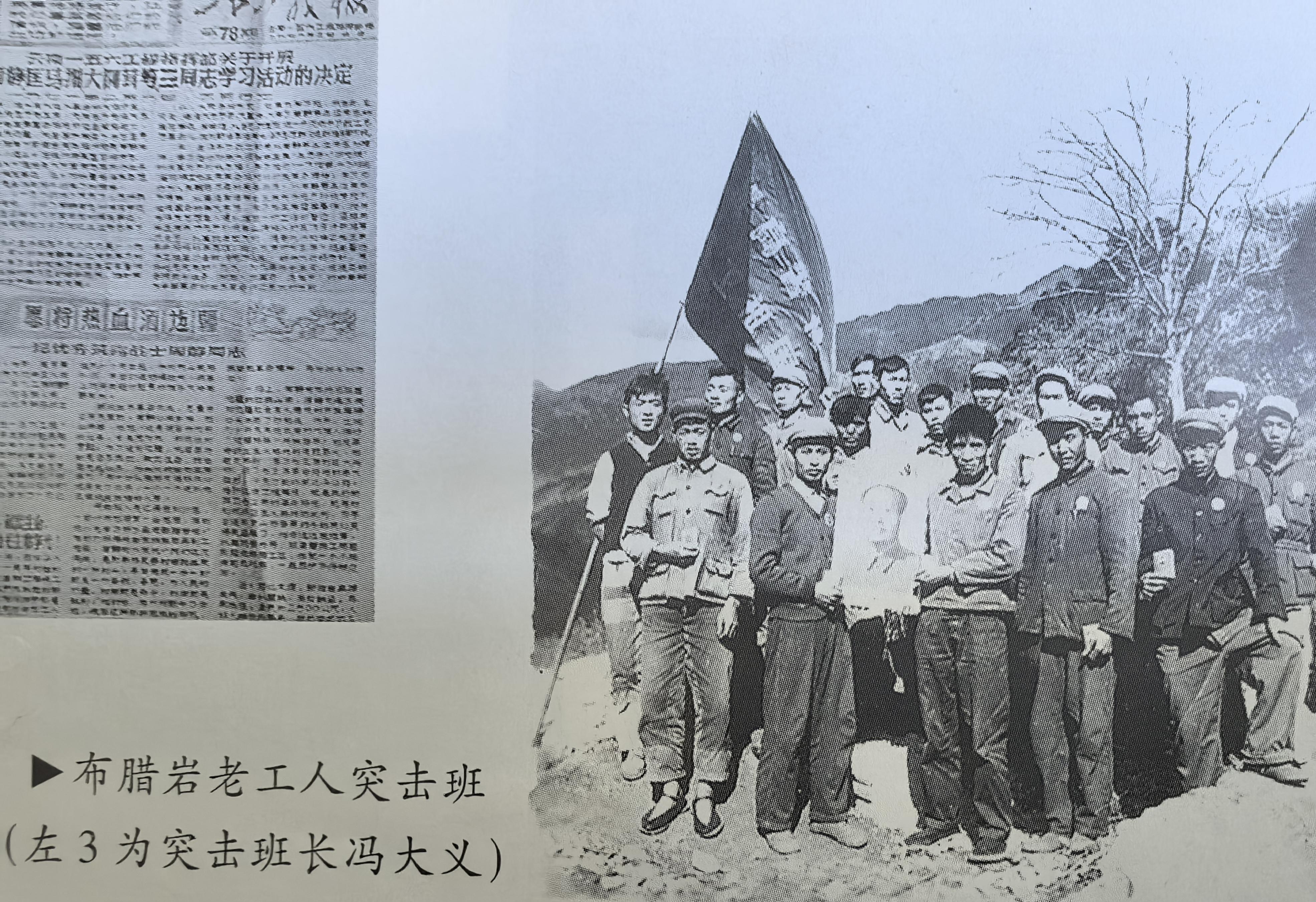

1953年11月,吴应芝出生于贡山独龙族怒族自治县捧当乡闪当村给咱村民小组。1970年3月30日,怒江州第一条公路瓦(窑)贡(山)公路第三期工程原碧江县匹河乡(现福贡县匹河怒族乡)至贡山县公路开工(简称碧福贡公路,因全长约156公里,被云南省革委会命名为“一五六工程”),当时需要一批本地人参与建设,还不满17岁的怒族姑娘吴应芝积极报名参加并顺利录用。“当时我们一个村就有34人报名参加,1970年5月份我们到工地上开始干活了,一直干到1973年5月1日毛路修通为止。为自己的家乡修路嘛,所以,再苦再累也是值得的。”回忆起当年积极报名参与家乡公路建设,老人心中充满了自豪感。

“通车的那一天,干部、群众太高兴了,因为大家都是第一次见到汽车,从茨开桥到县城丹当,刚下车一批,又坐上去一批,就这样一批又一批地来回坐了一趟车,怎么也停不下来。”说起当时通车时的情景,吴应芝心里充满了幸福感。“如果没有党中央的关心,我们这种大山沟里是不可能通公路的,不可能的。”在整个采访过程中,吴应芝反复强调这句话。

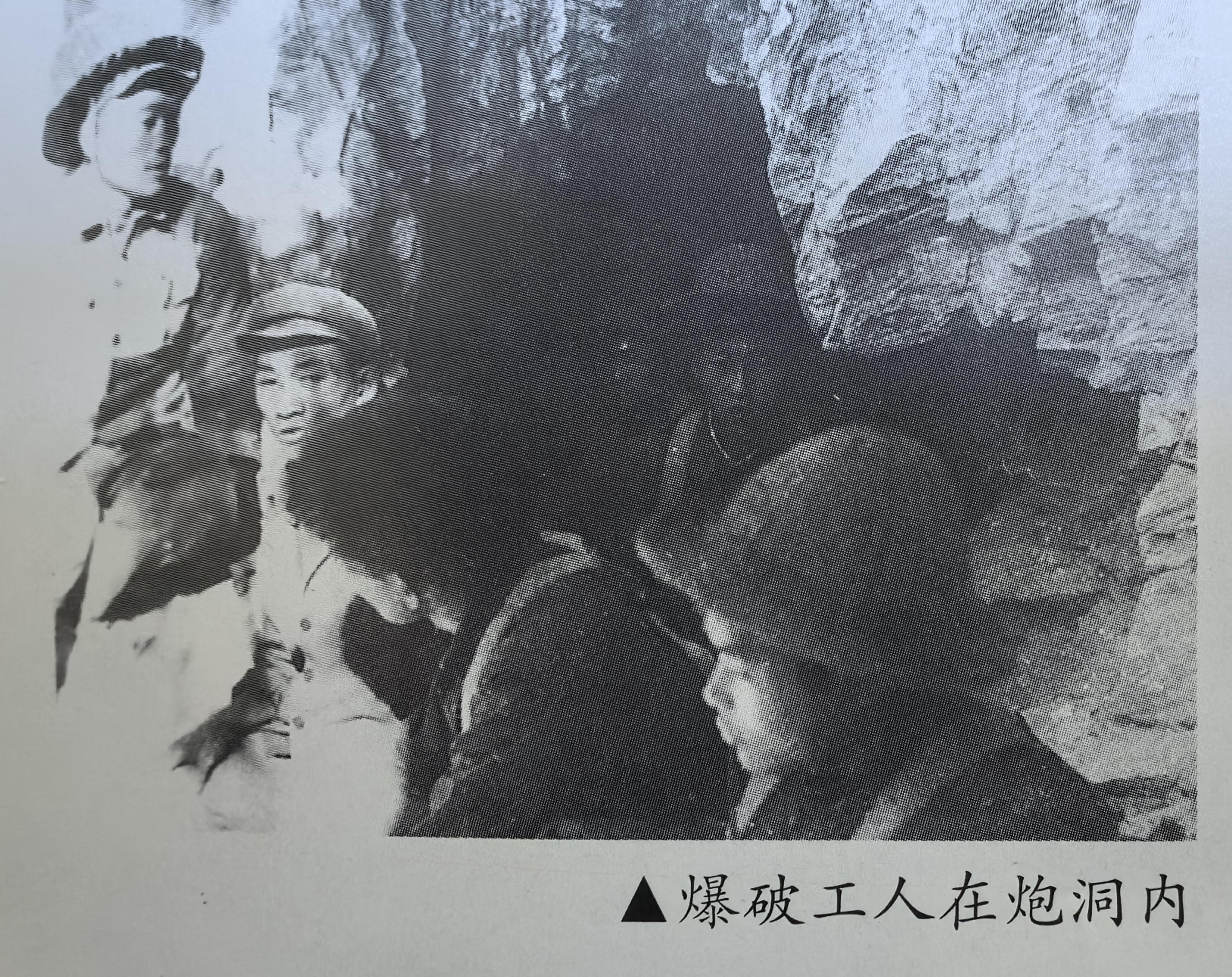

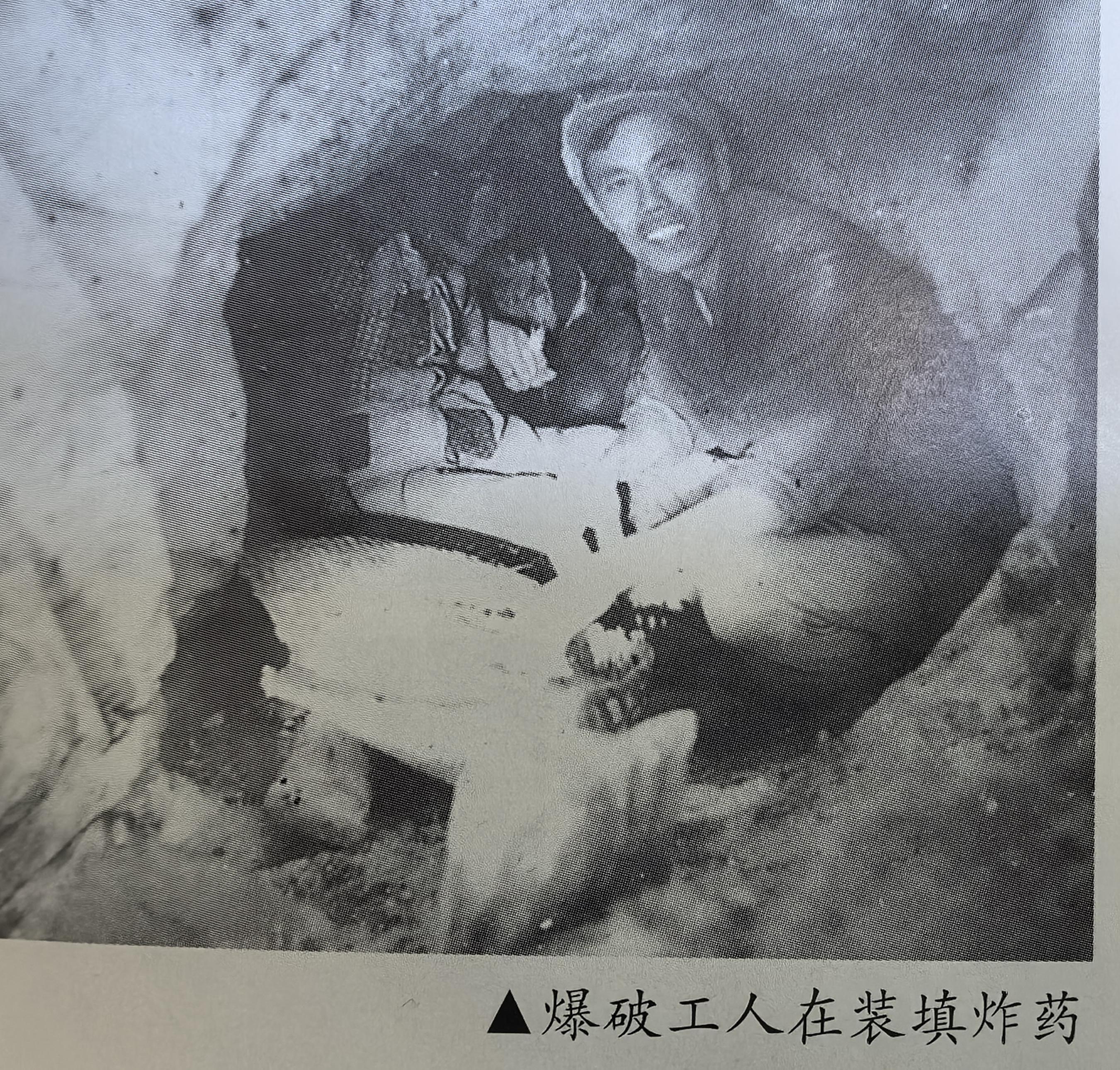

吴应芝说,钢铁女子排的姐妹们最艰难的任务是在近乎垂直九十度的布腊岩上打炮眼,打好炮眼后,由男子组成的爆破小组负责装填炸药、安放电雷管和引爆。爆破小组成员余正忠后来担任过贡山公路分局牛郎当道班班长,获得过全国“五一”奖章。

据《怒江州交通志》记载,由丽江军分区、保山军分区、地区革委会和云南省交通厅共同组成“一五六工程指挥部”,实行军事化管理,按派出民工的12个县成立了12个领导小组,下辖34个连队,并将党支部建在连队上,共有民工6700多人。“一五六工程”在碧罗雪山脚下,逆怒江而上,是瓦贡公路最艰险的路段,全线几乎都是悬崖绝壁,施工环境的恶劣程度在云南省公路建设史上罕见,共有88人因公牺牲和病死,135位民工终身残疾。其中,最艰险的悬崖是被称为“咽喉险关”的布腊岩,全长2500米,高耸入云,直插江底,当地人以“猴子无路走,岩羊也发愁”来形容其险恶。

“炮眼有小炮、中炮、大炮三种。有的大炮眼要往里打进去二、三十米深,每天一米、两米地推进,人可以弯着腰进去,面临着因空气不流通而昏迷的危险。”吴应芝说,放炮后的清场工作同样危机重重,需要及时清除那些随时可能掉落的石头,在布腊岩就牺牲了两个人。

钢钎、铁锤、手推车、锄头、簸箕和炸药雷管,依靠着这些最简单的施工器材,依靠着一双手和一股不服输的拼命干劲,吴应芝和钢铁女子排的姐妹们与男工人展开劳动竞赛,没有人后退半步。那时候读过书的人很少,小学毕业的吴应芝在工余时间还给大家读报纸,帮忙写家书和情书,工友之间亲如一家。

“一五六工程”完工后,有620人转为养路工人,175人当上了汽车驾驶员和汽车修理工。吴应芝先在养路部门工作,曾担任过团委书记,1987年因筹备修建怒江州境内的第一座永久性跨江大桥——六库怒江大桥而调到怒江州交通运输局工作,直至2010年光荣退休。而她的爱人和两个儿子都是从事交通工作,是名副其实的“交通之家”。

1957年,第一任州长裴阿欠到北京开会时请求在怒江修建一条公路、架一条电话线路时,他非常形象地说:“要一根大地的腰带,与祖国联系在一起;织一张蜘蛛网,与党中央连在一起。”这根“大地的腰带”就是瓦贡公路,也就是国道219怒江美丽公路的前身。如今,穿行于怒江大峡谷的怒江美丽公路沿途风景如画,是全国最美自驾路、全国首批交通与旅游融合项目和首批旅游公路项目,通过这根“大地的腰带”,怒江各族人民与祖国联系得更加紧密,生活得更加幸福......

编辑:董子莹

责编:

审核:潘斯航