绵延近3200公里的中国大运河,如同穿越古今的巨龙,纵贯华夏南北。它承载着数千年的历史变迁,见证了不同地域的文化交融。2021年,位于江苏省扬州市的中国大运河博物馆建成开放,讲述大运河的传奇故事;2024年,中国大运河申遗成功十周年,其历史价值与文化意义愈发凸显。

3月14日,中国大运河博物馆历经三载精心筹备,推出“从运河出发:中国大运河博物馆2022—2024年藏品征集成果展”。此次展览分为“大一统:征集国家治理的见证”“安澜纪:征集运河经营的见证”“风华录:征集美好生活的见证”“交汇点:征集中外交流的见证”4个部分,以藏品征集视角,深度挖掘并展现大运河的千年文脉。

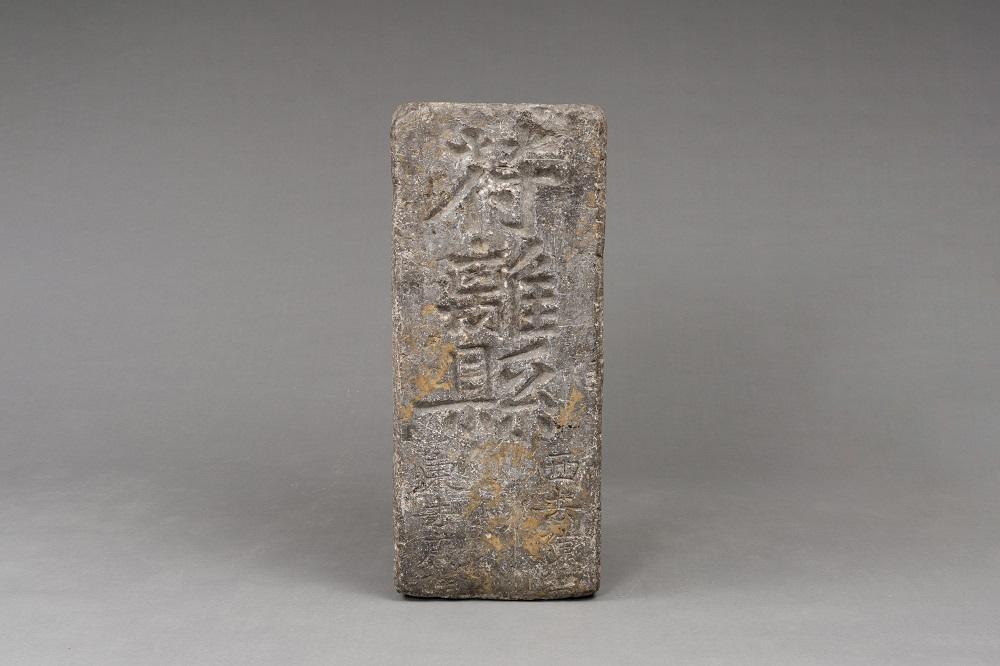

符离“原上草”

大运河是一条活力四溢的经济纽带,有力推动了沿线地区的兴起、发展与繁荣。在安澜纪展区,最重要的当属符离县石界碑。这块石界碑发现于隋唐大运河安徽宿州段,虽底部残缺,却难掩其历史光芒。唐宋时期,符离县扼守汴河要冲,是淮北地区重要的军事与交通枢纽。唐建中三年(782年),白居易随父举家迁居符离,在此度过了近22年时光,著名的“离离原上草,一岁一枯荣”便创作于此。石界碑不仅是大运河畔的路标导航,更是历史文化的生动见证。

2023年征集的苏州府铭官斛是清代苏州府的量器标准件,用于称米等粮食。古时漕运必须使用官斛过粮,漕船交粮时要“起米过斛”。透过这件文物,仿佛能看到运河漕船上交易的繁忙景象。江苏扬州、淮安等城镇因运河而兴、因运河而盛,构建起经济上彼此依存的大运河城市带,在依河而居的人们生活中镌刻下鲜明且深刻的印记。

新中国成立后,大运河依然发挥着重要作用。上世纪50年代,江都县(今扬州市江都区)建成当时江苏省最大的电力灌溉区——仙女庙电力灌溉区。建设过程中,项目面临缺乏勘察设计、电力输送等专业人才的难题。在多家单位的支持下,电灌区的勘察设计任务最终顺利完成。本次展览中的《江都县仙女庙电力灌溉区实测地形图》便是这段历史的实物见证,它是国家二级文物,共征集到12幅,此次展出3幅,这些地形图承载着新中国水利建设的艰辛与成就。

波斯献宝

大运河巧妙地将沟通世界的陆上丝绸之路与海上丝绸之路相连,成为中外交流的关键见证。元青白釉波斯人物香插便是这一时期文化交融的代表。在唐代扬州城,波斯商人有自己独特的交易方式——把货物捧在手上与人交易,这催生了扬州民谚“波斯献宝”,本意表示对珍宝的珍视与展示。展厅中的波斯人俑唇角微张,面带微笑,栩栩如生。

元代,大一统的稳定局面与开放包容的经济文化政策,极大地促进了世界多民族文化的交流融合。眼前的香插是全场唯一采用数字展柜展示的文物。观众只需点击展柜的数字屏幕,就能实现360度旋转文物,深入探寻文物背后的精彩故事。

本次展览从中国大运河博物馆3年间新征集的4411件(套)藏品中,甄选出314件(套)文物精品。其中,首次展出的文物占比超过八成,已定级珍贵文物数量更是占一半以上。每一件文物都如同大运河这部宏伟史诗中的一个章节,诉说着过去的故事,等待观众去聆听。

编辑:翟慧

责编:翟慧

审核:连萌