“休提什么斗战名号,往时管他谁是谁,今日方知我是我。”近日,游戏《黑神话:悟空》经历6年半的“磨难”,终于面世,在这里,天命人于崇山峻岭间奋勇前行,脚踏苍茫大地,头顶璀璨星河,在危险中不断成长。

在高山深涧中逢山开路、遇水架桥,我们路桥人又何尝不是一名“天命人”!

四川川交路桥有限责任公司隧道分公司承建的白马隧道,可以说是九绵高速工程建设中的一匹“烈马”。而“驯马者”,就是川隧人!

白马隧道概况

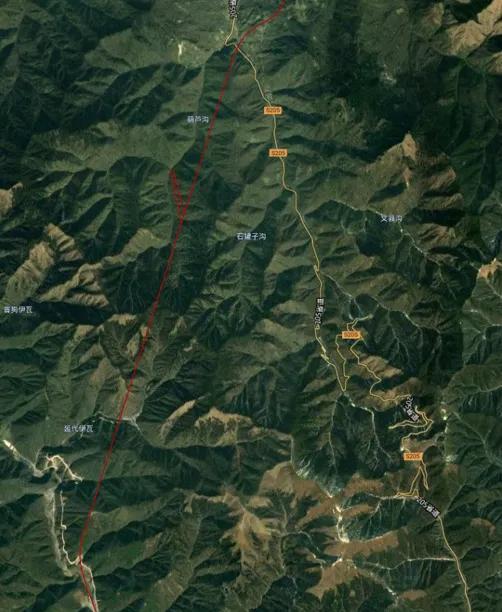

白马隧道是九绵高速全线的重点工程、难点工程,也是全线的控制性工程。隧道右线全长13000米,左线全长13013米,最大埋深1092米,其中Ⅴ级围岩占97%;隧道地质以炭质板岩和炭质千枚岩为主,隧址区内有多处发育构造断裂带,且为低瓦斯隧道,是目前国内设计施工难度最大、风险最高的公路隧道之一。

2016年6月30日6时30分,随着一阵机器轰鸣声在旷野响起,由四川川交路桥隧道分公司承建的九绵高速公路白马隧道(左洞)正式进洞掘进。

由于隧道是超特长瓦斯隧道,并且特软岩、软弱破碎围岩等地质病害突出,炭质板岩普遍发育。项目最初采用传统人工钻爆法开挖,在施工过程中极易发生大变形、掌子面失稳坍塌等现象,导致隧道反复加固、换拱,日均进尺不足1米,同时也存在着较大安全隐患。

不仅如此,项目在建设期间先后遭遇九寨沟“8.8”地震、隧道坍塌、特大洪涝泥石流灾害。

可以说白马隧道是一座不折不扣的高风险隧道,可以说是一件“瓷器活”。

要揽“瓷器活”,须有“金刚钻”

为了让白马隧道这匹高原“烈马”低下它那桀骜不驯的头,川隧人施展十八般武艺,不断采用和优化新工艺、新设备、施工方案,并科学配置各资源要素。

“硬实力”筑牢压舱石

针对白马隧道软岩大变形,项目团队总结出“三道拱”支护理念:一是强超前,在掌子面拱部利用三臂凿岩台车打设Φ60超前中管棚,形成纵向梁、环向承载拱,有效加固掌子面围岩,减少掌子面坍塌风险;二是快支护,初支采用钢拱架锚喷支护,利用拱架安装车,使每榀钢拱架安装时间减少了10—20分钟;采用湿喷机械手进行喷射混凝土作业,在大幅提高喷射效率的同时,也使混凝土结构更加密实,有效提高了喷射混凝土的整体质量,再结合径向长短锚杆或预应力管-索结构形成环向承载拱;三是紧步距,常态化控制安全步距,尽早施作仰拱,使隧道支护结构封闭成环;隧道防水板、土工布及二衬钢筋采用自动作业台车施工,效率和安全同时在线;二衬自动浇筑台车仅一名操作人员即可作业,实现分层逐窗浇筑,降低人力成本的同时提高了衬砌施工效率和质量。

“芯大脑”突破旧模式

利用公司自主研发的“川隧大模型”,将项目施工进度和工作节点进行实时管控,打破了“信息孤岛”,形成“大脑+机械”的全“芯”模式,对隧道施工管理流程进行了数字化流程再造,帮助隧道管理者准确把控各工序的衔接与施工进度,实现隧道“点穴式”精准施工,真正做到了“运筹帷幄之中,决胜千里之外”,远程监控隧道施工建设每一步,能够最大程度地对项目建设做到“了如指掌”,保证了施工质量和安全生产。

软弱围岩隧道Ⅴ级地段开挖进尺由以前每月完成30—40米增加到70—90米,施工进度得到显著提升。

“软实力”引领风向标

领导班子带领团队攻坚克难,奋斗创新,凭借坚定的信念和不屈的意志,成为项目转型前进道路上的中流砥柱,以实际行动展现出团结、奋斗、创新和卓越的精神。在深刻把握党建工作和项目建设深度融合主基调的基础上,以高质量党建引领高质量发展,党员技术攻关队打头阵,通过强化技术创新、优化工序管理,解决了项目关键技术“卡脖子”的多个难题、啃下一块又一块“硬骨头”,形成多项QC成果(国家级二等奖1项,省级一等奖1项,省级二等奖1项),获得实用新型专利17项,发明专利3项。

目前,白马隧道预计12月贯通。

九绵高速公路全线建成通车后,成都至九寨沟的路程将由原来的8小时缩短至4小时,将成为向西连接甘肃、青海、新疆的高速公路出川大通道,对四川加快融入国家“一带一路”“丝绸之路经济带”发展战略具有重大意义,将更好地完善国家及地区路网结构,促进绵阳加快融入成渝地区双城经济圈,推动大九寨交旅融合发展示范区高质量建设,助推沿线县域经济高质量发展。

一直以来,川隧人在复杂地质长大隧道建设之路上,不断提高隧道机械化施工的技术水平和项目管理能力,锻造了独属于川隧人的“金箍棒”,我们从未放弃,也成为了英雄。

编辑:李源源

审核:连萌