改革路上书写生命奇迹

在生与死的边缘,有这样一支队伍:危难关头,他们冲得上去;紧急时刻,他们救得下来;凶险十分,他们潜得下去;关键节点,他们捞得起来。他们——就是新时代的交通救捞人:关键时刻发挥关键作用,用生命与热血服务海洋强国和“一带一路”建设,维护国家海洋权益,助力交通强国建设,满足人民群众日益增长的安全新需求和新期待。

今日的交通救捞,已成为活跃在国际救捞舞台上的一支重要力量。长足的发展,正是源于他们坚持以人民为中心,勇于自我变革,将自身发展融入国家和人民的前途与命运。在中国改革开放波澜壮阔的历史长卷中,他们忠实履行党和人民赋予的国家专业海上人命救助、环境救助、财产救助“三位一体”岗位职责与使命,成为我国海上应急救助和抢险打捞的主力军,成为海上人命、财产和环境最后一道安全防线的坚强守卫者。

我国首艘300米饱和潜水作业母船“深潜号”。

在变革中获得新生

古往今来,唯变者胜。改革开放以来,交通救捞的跨越式发展与两次重要的改革密不可分。

2003年,交通救捞体制改革元年。这一次的历史性变革,还要从1999年11月24日“大舜”轮在烟台海域翻沉谈起。2003年改革前,由于国家财力困难,“以经营养救助”的模式,是维持救捞队伍生存和运作的无奈之举。血的教训,充分暴露了救捞体制落后、能力低下的严酷事实,救捞体制改革迫在眉睫。

2000年至2003年,国家领导人多次对救捞体制改革作出批示,形成了对救助打捞两者兼顾、不可偏废的改革思路。

2003年2月28日,《救助打捞体制改革实施方案》经国务院批准,明确了以海上人命救助为目的的公益性职责由国家承担,统一政令、统一部署、统一管理,建立一支精干的国家海上救助队伍;明确了改革既要有利于救助又要有利于打捞,同时建设一支国家专业海上打捞队伍。

同年6月28日,交通部北海、东海、南海救助局和烟台、上海、广州打捞局及东海第一救助飞行队正式挂牌成立,标志着救捞系统体制改革工作基本完成。此后,又陆续组建了北海第一、东海第二和南海第一救助飞行队,由此形成了三个“三位一体”特色发展模式,即救助、打捞和飞行“三位一体”的队伍建制,人命、环境、财产救助“三位一体”的岗位职责,空中立体救助、水面快速反应、水下抢险打捞“三位一体”的综合功能,走出了一条符合中国国情的独具特色的交通救捞发展之路。

随着新的救捞体制的建立,救捞系统靠前站位,创造性地实施了“关口前移、站点加密、动态待命、随时出击”的动态待命救助值班制度。制度上的创新,改变了以往值班船舶在港口码头待命值班的方式,将救助值班船舶前移到港外锚地、航道附近、事故高发海域值守,并以基地为依托,以待命点为前哨,有效发挥了救助基地、救助直升机和救助船舶之间的联动效应。通过“靠前、加密、加快”,变远距离待命为近距离待命,变静态待命为动态待命,救助力量到达事故现场的平均时间较改革前缩短了70多分钟,大幅提高了反应速度和救助效率。

2007年4月,国务院下发《国家水上交通安全监管和救助系统布局规划》,使救捞规划上升到国家层面,救捞发展由此进入快车道。

深化改革 推进治理体系现代化

如果说2003年的体制改革,为交通救捞科学发展奠定了坚实的基础,那么在2014年《交通运输部关于加强专业救助打捞工作的意见》的基础上催生的2016年的救捞系统内部深化体制改革,就是救捞系统为实现治理体系、治理能力现代化进行的一次自我再造。

2016年改革目标清晰——理顺救捞系统管理体制和运行机制,加快建立管理层级清晰、协调指挥顺畅、资源整合高效、规划布局合理、社会效益显著的专业救助打捞体系,实现救捞系统治理体系和治理能力现代化,建设一支在关键时刻能发挥关键作用的专业救助打捞队伍。

改革后的救捞系统,建立了统一管理、海区为主、责权分明、分级负责的救捞系统管理体制。海区内船舶救助和飞行队救助单位统一管理,飞行队由各海区救助局直接管理,发挥救助基地综合效能,实施打捞单位内部事企分开、分类管理。

2016年改革后,交通运输部发布了《关于推进沿海空中巡航救助联动机制建设的意见》,各级救助单位与海事单位建立协调联动机制,通过开展空中巡航救助联动试点,逐步在沿海全面实施巡航救助一体化。空中巡航救助联动机制的建立以及空中巡航救助一体化的实施,较好地发挥了救助航空器的综合利用效能,更好地实现了空中救助资源的共享,可以说,是改革取得的一个突出成果。

改革后的救捞体制,也让中国成为世界上唯一拥有国家级专业化的海上应急抢险打捞力量的国家。应对社会影响和国际影响极大的海(水)上灾难,国家专业打捞队伍发挥了不可或缺的关键性作用。

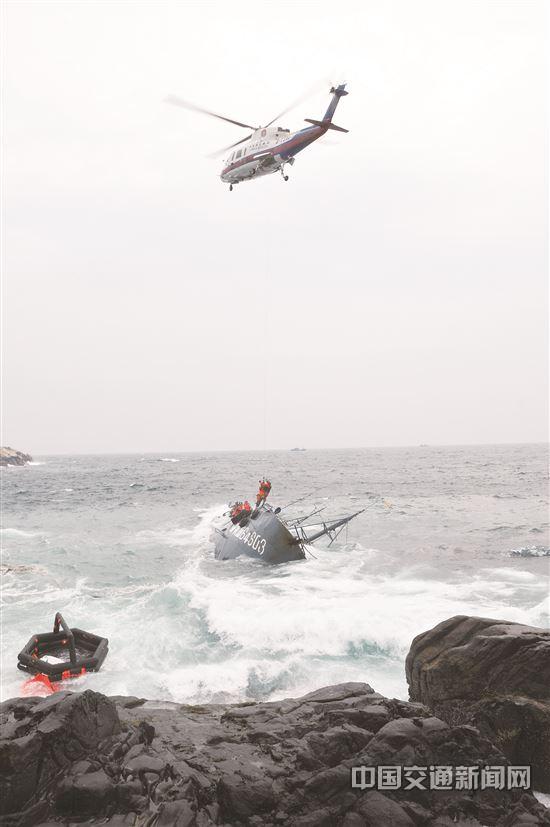

潜水员从翻扣36小时的难船中救出遇险渔民。

造国之重器 树“铁军”雄风

救捞是一项公益事业,救捞人也被百姓们亲切地称为“当代妈祖”。这项德政工程既需要真金白银投入,又需要从顶层设计入手科学规划、系统建设。在党中央、国务院的亲切关怀下,在交通运输部的大力支持和领导下,经过两次体制改革,如今,中国的救捞事业人才队伍专业精干,大国重器砥砺担当,救捞文化深入人心。

救捞体制改革15年来,救捞人才队伍建设取得了长足的进步,职工队伍专业知识、年龄结构、人员数量更加优化,综合素质、应急救助和抢险打捞能力不断增强。

在救捞人员培养方面,救捞系统开启了大胆改革之路。海上救助,需要既懂飞行又懂航海的复合型人才,大连海事大学、上海海事大学学生身体素质相对较好、学术基础扎实、英语水平较高,更重要的是对海上业务熟悉,救助飞行队便从这两所大学招收学生进行培训;从部队特种兵中选招救生船员和直升机救生员,也是一大创举。正是依托这种独具特色的人才培养方式,仅飞行专业人员就由2013年19人增加到2017年430人,增长比例达到22.6倍。一批政治素质过硬、专业技术精湛的船长、轮机长、机长、饱和潜水员成长起来,成为救捞发展的中坚力量。

救捞体制改革15年以来,体制机制的变革,激发了科研活力。经过多年的科研实践,我国救助、打捞装备技术水平和综合能力快速提升,部分已接近国际先进水平。我国救助飞行装备与技术取得突破,初步具备近海无人飞行探测能力,近海溢油处置装备水平与回收能力得到提升,深远海救助、打捞装备技术不断取得突破,由国外引进众多先进探测救助设备,深远海作业关键技术与水下作业的自主研发能力得到较大突破。

一批装备和科研成果可圈可点。14000千瓦救助船可航行于无限航区;深远海高端扫测搜寻设备已处于测试验收阶段;一次溢油综合清除回收能力单船达到3000吨;50000载重吨级别自航半潜船,4000吨起重船,支持300米饱和潜水工作母船进行打捞作业;保持313.5米的饱和潜水海上作业深度世界纪录,并拥有两套饱和潜水设备;深远海抢险打捞多项关键技术取得突破……

正是拥有了这样的大国重器,交通救助打捞能力得到了迅速提升。目前,大型海洋救助船9级海况能够出动、6级海况能够实施有效人命救助;一次溢油综合清除回收能力达到500吨;水下钻孔抽油深度达到60米;首创利用计算机控制液压同步提升和扳正沉船打捞技术,将我国沉船打捞由传统的“模糊工程”带入到“数字化工程”中,现有技术实力能够完成水下500米以下高精度扫测、60米以浅、5万吨重的沉船整体打捞,沉船打捞综合能力已达300米,抢险打捞技术接近国际先进水平。

救捞体制改革15年以来,救捞系统总结提炼救捞文化成果,弘扬“把生的希望送给别人,把死的危险留给自己”的救捞精神,初步形成了以救捞使命、救捞愿景、救捞目标、救捞精神和救捞工作作风为主要内容的救捞核心价值体系。

在改革开放的道路上,时常会有思想和观点的交锋与碰撞。救捞体制改革后,是否将“把生的希望送给别人,把死的危险留给自己”的救捞精神变一变,这符合以人为本的原则吗?当时,这种想法也进一步引发了救捞人对职责和使命的深入思考。

经过思想上的一番碰撞,救捞精神不仅再一次被肯定,更是得到了传承和发扬。当时一位老领导如是说:“救捞精神并不提倡盲目地、不顾及自己生命去救助,这是在诠释一种精神。没有了‘生死’,救捞精神就没了精气神。同时,救捞精神就是一种奉献精神,要求救捞人随时准备迎接挑战。随时迎接在狂风巨浪中拯救别人生命的挑战。这是救捞队伍生存发展的内在要求,也是对‘以人民为中心’的最好诠释。”

正是在这样一种大无畏的奉献精神的引领下,体制改革15年来,涌现了潘伟、金锋、“南海救101”轮、“华天龙”班组等一大批各类模范人物和先进集体,包括全国劳模和先进工作者、全国“五一”劳动奖章获得者、全国五一劳动奖状获得单位、全国文明单位、全国性先进单位、国家海事组织“海上特别勇敢奖”获奖者和获奖单位。救捞队伍的职业荣誉感与凝聚力进一步增强,救捞队伍的获得感和幸福感日益提高。

救助直升机救助遇险渔船。

大国担当 关键时刻发挥关键作用

在改革开放的历史进程中,救捞队伍作为国家应急救援队伍中的一支,举足轻重、不可替代、作用独特,发挥了应急救援、抢险救灾、支持保障、履行国际义务等关键作用。

救捞人,是海上最后一道安全防线的守卫者。在大风大浪、极端恶劣天气条件下,其他船舶无法出动或无法靠近时,专业救助船舶往往能够全力以赴地赶赴现场实施救助,而专业救助飞机是进行人命救助最快捷、最有效的方式,最危险、最紧迫、最艰巨的海上救助任务大多是由救捞队伍完成的。尤其是实施空中、水上、水下立体救助,更是专业救捞队伍的特色,也是我国海上专业救捞综合实力的体现。

救捞人,是海上遇险人员救助的主力军。2017年8月23日,强台风“天鸽”在广东珠海登录,中心风力15级,阵风16至17级,造成珠江口20余艘船舶搁浅、沉没和失控。狂风巨浪中,南海救助局先后派出6艘救助船艇,共执行14起救助任务,使12艘遇险船舶转危为安,救助遇险人员144名,获救财产价值约6.25亿元。

像这样的大救助每年都会发生。1951年至2017年,交通救捞成功救助遇险人员75543人,2003年至2017年,交通救捞成功救助遇险人员47260人。短短的15年,救助人数便超过了过去67年的一半。数据的背后,既有社会对海上遇险救助的刚性需求,同时也客观反映了近些年我国救捞力量的不断壮大,救助质量的快速提升。

救捞人是履行相关国际公约和协定的重要践行者。我国连续15届当选国际海事组织A类理事国,加入了数十个国际海事组织公约。交通救捞积极参与海上救捞国际事务,对沿海及内河通航水域遇险人员、船舶及航空器提供及时、有序、高效的搜救服务。

2014年3月8日,马来西亚航空公司MH370航班飞机,从吉隆坡飞往北京途中失联。按照党中央、国务院和交通运输部的要求,救捞系统指派“东海救101”轮装载先进的扫测设备,于2014年3月10日至5月11日和2016年1月11日至12月23日,两次前往南印度洋执行海面搜寻和海底扫测任务。这是人类历史上规模最大、花费最多、耗时最长的海上搜救行动,体现了我国政府积极参加国际海上搜救、履行国际义务的大国担当。

救捞人是应急抢险打捞的中坚力量。2018年10月28日,重庆万州长江二桥上22路公交车坠入长江,坠江处水深70米,上海打捞局应急救援队队员携带专业氦氧设备,从失事客车中拆除并带回行车数据记录仪,打捞出失事客车及遇难者遗体;2017年8月23日,受强台风“天鸽”影响,载重5万吨的“长航探索”轮在珠江口竹洲仔岛东面触礁搁浅,该轮载有液货8700万吨汽油,有燃油244吨380CST重油、144吨柴油,广州打捞人再出发,成功将油船救助出浅,避免了难船对过往船舶安全和海洋环境污染的威胁。

救捞人是海洋环境救助的重要执行者。随着社会公众环境保护意识的不断增强,在集装箱船、干散货船发生事故时,及时将燃油抽出防止泄露污染已经成为海上船舶救助的首要任务。2014年至2018年,烟台打捞局成功执行渤海湾沉船打捞任务“碧海行动”计划,成功打捞沉船62艘。2016年,救援人员完成了“LIAN MENG 9”轮的抽油和打捞工程;2012年完成了大型集装箱船“布拉里”轮的打捞和油污回收;2010年完成了大连中港中石油储备库输油管线爆炸的清污任务。

救捞人是重大活动的坚实海上保障力量。“神州”系列飞船海上应急救援保障任务,厦门金砖国家领导人会晤的海上安保,我国在外人员海上撤离的应急保障,奥运会、世博会等大型活动的应急保障等,他们都是幕后坚强的守护者。

救捞人是国家特殊任务的坚强后援,作为国防交通战备的重要力量,他们多次完成特殊使命。

救捞人是自然灾害和地方应急救援力量的重要补充。“东方之星”沉船救援,救捞勇士以最快速度起浮难船;四川广元游船翻沉,他们在70米水深中搜寻打捞遇难者遗体;四川汶川大地震,他们在复杂地理条件下开展人命救助。

救捞人是国家海上救助打捞综合实力的代表者。“桑吉”轮应急处置充分展现了我国高水平救捞能力;“世越号”打捞创造了世界打捞史的奇迹;宋代古沉船“南海一号”打捞,采用世界首创的整体打捞工艺,标志着中国整体打捞技术达到世界先进水平。

改革开放以来,凡是国家和人民需要时,救捞人总会挺身而出。每一次出现,无论是在浊浪滔天的海上,还是在密云滚滚的天空,抑或在冰冷漆黑的水底,他们总是义无反顾,用热血换取生命的尊严,用担当守护祖国的海域,用奉献铸就品质工程。

过去15年,救捞系统共执行救助任务12865次,出动救助力量19851艘/架/队次,救助人员47260名,每出动一次救助任务可救起近4人。过去15年,救捞系统累计实施防污染作业126次,避免油污累计108.37万吨;过去15年,救捞系统共完成财产救助打捞任务431次,救助船舶2725艘,打捞沉船177艘(外籍16艘),打捞沉物42927件/吨,累计获救财产直接价值1172.25亿元。

你若安好,便是晴天。交通救捞与改革同行,与交通事业同行,与人民同行。

图片由 交通运输部救助打捞局 提供

编辑:吴倩

审核: