根据第七次全国人口普查,我国城区常住人口1000万以上的超大城市共有7座。据公安部统计,截至2023年年底,北京市、重庆市、四川省成都市、上海市、江苏省苏州市5座城市汽车保有量超过500万辆。车多路少,道路就会拥堵;人多车少,乘车就会拥挤,这似乎成为常识。城市交通呈现区域化和常态化拥堵发展态势,这是否表明已达到城市交通承载极限?

车多人多不一定导致交通拥堵

从全球城市化进程来看,产业和人口向优势区域集中是客观经济规律。以日本东京都市圈(“一都三县”,即东京都、埼玉县、千叶县、神奈川县)为例,东京都市圈面积1.4万平方公里,和北京市域面积相当。上世纪60年代,东京都市圈人口近2000万,机动车不足200万辆,面临着严重的道路拥堵、轨道交通拥挤等问题。部分轨道交通线路高峰时段混杂率甚至超过300%(相当于每平方米站立10个人)。轨道交通难以满足市民的出行需求,“通勤地狱”的名号随之而来。东京都市圈甚至衍生出“推手”职业,他们的工作是在高峰时段各轨道交通线路的站台上,将挤不进车厢的乘客推进去。

然而,到2020年,东京都市圈人口增长至3691万人、机动车保有量达到1623万辆。对比半个世纪前,东京都市圈人口增长了近1倍,机动车增了7倍。如果按照“人多、车多就会导致交通拥堵和轨道交通拥挤”的逻辑,东京都市圈的交通系统似乎早就该“崩了”。但实际上,城市交通反而变得更通畅,轨道交通拥挤度也大幅下降。这是如何做到的?

轨道交通大发展,是支撑东京都市圈人口激增、交通拥堵改善的最根本原因。上世纪60年代到当前,东京都市圈轨道交通日均客运量已由1000万人次增加到近4000万人次,部分线路高峰小时的断面流量超过15万人次。大容量、高效率的轨道交通是支撑城市容量提升的关键因素之一。

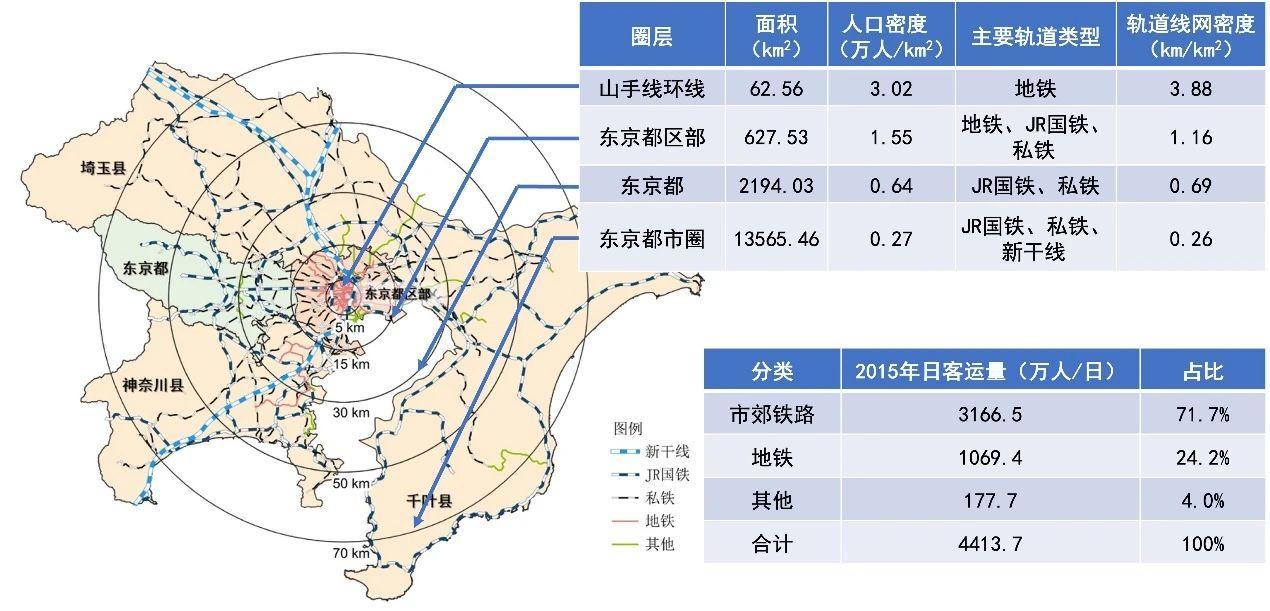

东京都市圈轨道交通系统由地铁、JR国铁、私铁等组成,并通过东京中心区域的山手线实现无缝衔接,其中地铁运营里程超过300公里,主要服务山手线以内及附近区域,同时满足东京都23区部组成的中心区居民出行需求;JR国铁和私铁组成的市郊铁路运营里程超过2000公里,主要服务山手线以外15公里至70公里的都市圈区域。JR国铁和私铁组成的市郊铁路客流量占比超过70%,约是地铁的3倍,有力支撑东京都市圈交通系统高效运行。

此外,东京都市圈对小汽车的有效治理,是缓解交通拥堵的另一个重要因素。在机动车快速增长过程中,东京都市圈的道路建设相对较为缓慢,规划的环路至今还未建成,主要以停车治理为抓手,对小汽车保有量和使用需求进行调控。

1962年,日本出台车库法,规定买车必须有车位;开展“扫马路运动”,引导市民规范停车。有位购车、严格的停车执法和高昂的停车费用,有效降低了城市中心区小汽车保有量和使用需求。1970年至2020年,东京都市圈的机动车保有量大幅度增加,由369.9万辆增至1623万辆。但从机动车分布区域来看,东京市中心区人口密集的中心区人均机动车保有率没有增加,反而减少了。机动车保有量增加的大部分地区,都在东京都市圈外围人口密度较低的地区。

从出行结构来看,2018年东京都市圈小汽车出行比例为27%,轨道交通出行比例33%,其中心区东京都23区部轨道交通出行比例高达51%,汽车出行比例仅为8%,远低于我国北京、上海等地中心城区的小汽车出行比例。

综上所述,即使城市人口增加、车辆增加,只要交通模式与城市规模、形态相适应,交通拥堵问题并非不可解。

放眼其他国际城市,东京都市圈并非特例。1910年,美国纽约只有几万辆小汽车,就发生了交通拥堵。百年之后,纽约小汽车保有量超过200万辆,城市仍在正常运行;上世纪70年代,法国巴黎大区人口超过900万,拥有超过200万辆小汽车,交通拥堵不堪。如今,巴黎大区人口超过1200万,小汽车保有量超过400万辆,城市交通反而没有那么拥堵。这些城市的交通发展都经历了从“以车为本”到“以人为本”转型,结果是交通拥堵得到了不同程度地缓解,城市重新焕发出新的活力。特别是近年来,这些城市的中心区吸引力不断增强,人口、就业都在增长。这些经验和案例说明大城市交通拥堵并非无药可解,关键在于走对路子。车多人多不一定导致拥堵,转变交通发展模式才是正确选择。

转变交通发展模式城市将会更有活力

纵观世界各城市的发展模式,城市密度和交通发展模式之间具有极大的关联性。

人口密度较低的美国城市机动化发展水平高,小汽车及小型公交车是最有效、最主要的交通方式。人口密度适中的欧洲城市主要采用轨道交通、小汽车和公交等混合交通方式;人口密度较高的亚洲城市大多采用轨道交通作为最有效的交通方式,如东京、中国香港、新加坡等地,无一例外大力发展以城市轨道交通为骨干的公共交通体系。

在同一个城市内部看,往往也呈现公共交通出行“外低内高”、小汽车出行“外高内低”的特征。即人口密度越高、土地资源越稀缺的地区,越需要大运量公共交通方式支撑,同时,人口密度高的地区也能更有效地提供大容量公共交通服务。

城市人口密度决定城市交通出行方式的选择。建设“轨道上的都市圈”,是由我国处于重要经济中心区域的人口密度决定的。在有限的空间内承载巨大人口,大容量公共交通特别是轨道交通,才能承载频繁的人际交流和活跃的经济活动,支撑高强度、高频度的出行需求。

我国发展的最大潜力在城镇化,进一步推动城镇化是扩大内需、拉动经济增长及应对城市老龄化的关键举措。党的二十大报告提出,坚持人民城市人民建、人民城市为人民,提高城市规划、建设、治理水平,加快转变超大特大城市发展方式。新型城镇化背景下,建设有世界级影响力的城市和城市群,需要转变交通发展方式,提升城市综合承载力和竞争力。城市发展到一定程度,必然面临功能疏解、城市更新。功能疏解不是简单地搬家,否则会变为城市拥堵“搬家”。城市中心区疏解人,更应该疏解车,同时发展集约化、多层次、一体化公共交通系统,鼓励绿色出行。

人多、车多会引起交通拥堵,这似乎是个常识。然而,大家对这个常识却经常产生错误的理解。国际城市在经历了严重的“大城市病”之后,发现“城市病”不是人多造成的,而是发展方式造成的。当交通发展模式转变之后,城市将会更有活力。

(作者单位:北京交通发展研究院)

编辑:翟慧

审核:连萌