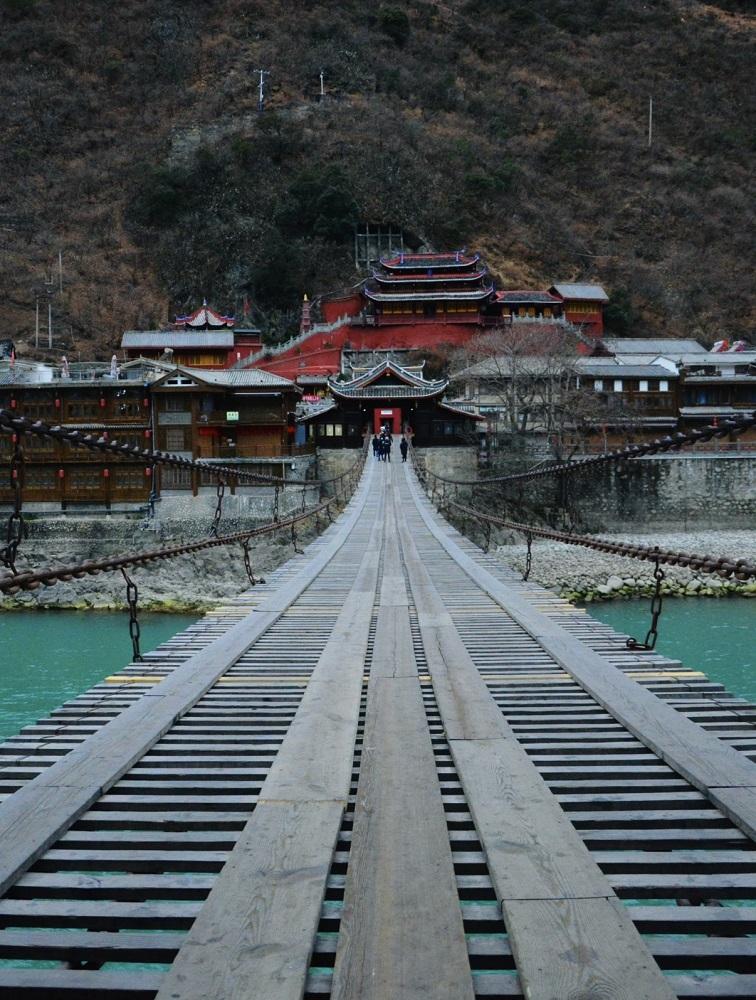

“我们从小就听过飞夺泸定桥的故事。到了四川泸定以后,我马上先去看这座铁索桥。那是1987年。”近40年过去了,复旦大学资深教授、历史地理学家葛剑雄回忆起考察泸定桥时的场景依然心潮澎湃。

大渡河水流湍急,两岸高山耸立。泸定桥始建于清康熙四十四年(1705年),全长104米、宽3米,共有13根锁链,跨度、荷载能力均远超同时期世界水平。为确保铁环质量,每一环内侧均錾刻工匠姓名,形成质量终身责任制。1935年5月,中央红军向天险大渡河挺进,英勇地夺下了泸定桥,浩浩荡荡地奔赴抗日前线。

“泸定桥是连接康藏地区的重要通道,康熙年间就建成了,在当时的条件下,能建成一座至今仍有实用价值的交通设施,非常了不起。”葛剑雄说。

“路连着家、连着国,行走在路上,家国情怀油然而生。”这是葛剑雄为交通文化书籍《路上的家国》写的推荐语。他说:“行万里路的收获与读万卷书的成果交融,支撑着我的学术研究、教学教育和社会活动,丰富我的人生,滋养我的精神,不断引发我回忆和思索。”近日,葛剑雄在京接受本报记者专访,畅谈对交通运输不可移动文物保护的见解。

复原人流物流的过程就是复原历史

考古研究显示,早在新石器时代,形成中华文明的六大文化圈就彼此互有影响。如果站在5000多年前的中华大地上举目四望,就会发现,各种文化之间的交流超乎今天人们的想象,而交通起着最基础的作用。

葛剑雄在《何以中国》一文中详细分析了中华民族创造文明、缔造历史的大舞台,其中很重要的一个方面是交通的拓展。

“周道如砥,其直如矢”,周朝已经有了专门负责修筑和维护道路的机构,道路的好坏成为官员政绩和诸侯治乱的指标。春秋战国时期,秦岭巴山间架设千里栈道,蜀道虽难也已通行。秦朝为了适应中央集权制度的需要,修通了从首都咸阳出发连接全国大多数郡治的驰道。西汉,由首都长安和西域都护府治所至西域各国的道路都有精确的里程记录。

河流的交通功能支撑着文明的生存和发展。隋朝大力开凿运河,洛阳的水运东北可达涿郡(今北京),东南可达余杭(今杭州)。元明清三代能在北京建都,京杭大运河的开通是不可或缺的基本条件。没有大运河,就没有那时北京的首都地位,就没有国家的统一和稳定。

“交通本身是一种手段,交通上面是人流和物流。一条古代交通线,我们要弄明白这条线是谁在用,有哪些具体的人流、物流,起到什么作用。复原这个过程,实际上就是复原历史。”葛剑雄说。

国家文物局数据显示,第三次全国文物普查登记的70多万处不可移动文物中,古建筑类型中与交通相关的文物约3.2万处,绝大多数是古桥;近现代代表性建筑类型中与交通相关的文物约1000处,主要是路桥、隧道、码头等。当前,我国正在开展第四次全国文物普查。交通运输部、国家文物局将建立并发布交通运输不可移动文物名录,为加强文物保护管理奠定基础。

“修旧如故”不是“修旧如旧”

葛剑雄特别关心交通运输不可移动文物保护的责任落实问题,认为需要联合地方政府部门,建立长效机制。

“我们要纠正一种心态:一讲保护、一讲重要,就想到要恢复,这是不对的。从功能上讲,从技术上讲,有的交通设施,现在完全可以建更好的。但作为文物,恢复了就不是原物了。文物是不可复制的,复制反而是破坏。”葛剑雄指出。

过度保护也是一个误区。“比如,一座桥有100年历史,但现在我们看到的是70年前的样子,保护时就保护70年前的,不要人为恢复到100年前,这是不可能的。”葛剑雄说,要尽量按原貌“修旧如故”。“修旧如新”不对,“修旧如旧”也不对,因为这种“旧”是人为的。

对于保护与活化的关系,葛剑雄认为,目前人们对活化有误解,活化是有条件才进行的,但首先是保护。例如,有些交通设施功能已经丧失,有些现在虽然还在用但技术已淘汰。现在往往一讲活化,就动不动重修、复原,这恰恰是对文物本身的破坏。地方政府往往关心怎么通过文物、非物质文化遗产等开发旅游,结果原来的东西都“活”没了,就不叫遗产了。有些古桥就是一座小桥,应该围起来保护,不能让人随便走。

“我当全国政协常委时专门提过,现在有的公路修了新路,老路就荒废了,还是要保护起来。不是无意识保护,而要有意识保护。”葛剑雄举例道,二郎山公路现在改道打了隧道,原来的公路在保证安全的情况下,可以有条件开放,同时收取一定费用用于保护。

“超级工程”要有文物意识

交通运输行业一直非常注重文物保护。早在上世纪四十年代,交通运输部根据中国营造学社梁思成的信函,向各地铁路、公路局及交通建设机关下达训令,对于有关历史文化之古代建筑、雕刻等物,严加保护,不得率意毁坏,以重古迹。1952年,修建新中国第一条铁路成渝铁路时,时任中共中央西南局第一书记的邓小平决定组建文物调查征集工作小组,“先调查、后建设”,保护铁路沿线文物。汶川地震后,四川广元将千佛崖前的川陕公路后移100多米,移路过程中,发现老川陕公路下覆盖了一段保存完好的金牛道,新修隧道从千佛崖背后绕过。为保护长城,京张高铁选择下穿方案。这样的案例还有很多。

除了在建设过程中继续做好文物保护工作外,葛剑雄对当代“超级工程”提出了前瞻性的文物保护建议:“现在一些新的重大交通设施,在建设时就要有文物意识。有关资料、实物,从一开始就保存下来,将来就是文物。大桥合龙时的录像,当时用的一些工具,应该保存下来。”前不久,葛剑雄到邵伯船闸、小浪底水利枢纽考察,看到那里设有展览室或档案馆,把当年的记录、实物保护起来,感到非常欣慰。

记者了解到,当前“超级工程”的文物意识正在持续加强。例如,港珠澳大桥游2023年正式向公众开放,其中港珠澳大桥建设展厅是大家喜爱的打卡点,里面展示了港珠澳大桥建设过程和全景照片,以及大桥建设的技术设备模型、原材样本等。

在我国,文物保护的主体是政府,也可以探索社会力量参与。“调动社会力量需要有一个机制,还需要完善相关法律法规。”葛剑雄举例,比如在德国、法国,当政府没法保护那么多古建筑时,就允许个人象征性地买下城堡,但要承担保护修复责任。一旦尽不到责任,政府就收回。有的国家,对于认可的捐赠给予免税政策。如果要鼓励交通企业参与文物保护,就要给他们一定的政策,调动积极性,如减免税收,或给予某种专利。要有机制,不能光靠号召。

编辑:翟慧

责编:翟慧

审核:连萌