近年来,多地积极探索交能融合,山东枣菏高速公路等一批交能融合示范项目相继落地,发展前景良好。长沙理工大学交能融合创新发展研究院课题组通过深入调研发现,交能融合项目具备盘活资源、拉动投资、降低物流成本、促进绿色低碳转型等多重优势。然而,受制于认知局限、规划不足、标准缺失、机制单一与评价缺位等因素,其经济社会效益尚未充分显现。为此,就如何深度推进交能融合协同,创造经济社会效益,提出以下对策建议。

强化前期规划

前期规划是交能融合高效推进、效益提升的首要环节,需从区域统筹与项目设计两方面精准发力,提前统筹各类影响因素。

因地制宜,做好区域统筹规划。交通运输主管部门应根据南北、东中西区域交通道路条件与不同能源形态融合场景差异,在“十五五”交通道路建设发展规划中充分考虑交能融合经济社会效益最大化因素,协同国家能源局编制交能融合发展专项规划,分区、分类统筹制定各省交能融合配比、主干道路能源自洽率及绿电消费占比等指标,科学引导各地区交能融合发展。组织制定不同地区高速公路边坡、隧道及服务区交能融合示范标杆场景与关键技术解决方案指引。

科学论证,加强项目前期设计。规范和完善交能融合项目前期论证流程,在交能融合项目可行性分析报告中增设交能融合经济社会效益评价专题内容。鼓励支持交通设计单位与能源电力设计单位联合开展交能融合项目的前期方案设计,在交通项目前期设计过程中充分考虑能源项目的融合空间,推进同步设计、同步论证、同步施工与运行,为能源项目的深度融合预留软硬件条件,提升交能融合项目的电气化率与能源自洽效果,将交能融合发展理念贯彻设计、施工、运营、管理全流程,实现交通与能源融合项目经济社会效益的最大化。

完善配套网络

配套网络是交能融合落地实施的硬件支撑,需通过充换电网络建设与绿色能源供给系统构建,筑牢效益提升的物质基础。

健全优化高速公路充换电网络,推进新型储能系统与交通系统融合。加大对高速公路充电桩和换电站等基础设施的建设投入,提高高速公路网络充电设施的覆盖率、充电效率与灵活性,鼓励各省打造高效充换电示范道路网络、零碳示范服务区,不断提升主干交通道路电气化水平,支持各省建设高比例绿色示范公路项目。统筹完善电动重卡换电标准,扩大换电共享模式应用,构建主干高速公路换电网络。加速新型储能系统与交通融合,建设区域车网互动示范中心,搭建“多元清洁能源+智能微网+储能+充换电设施”系统,不断探索新能源车反向充电机制,积极构建新型储能体系与交通能源融合发展新模式、新业态。

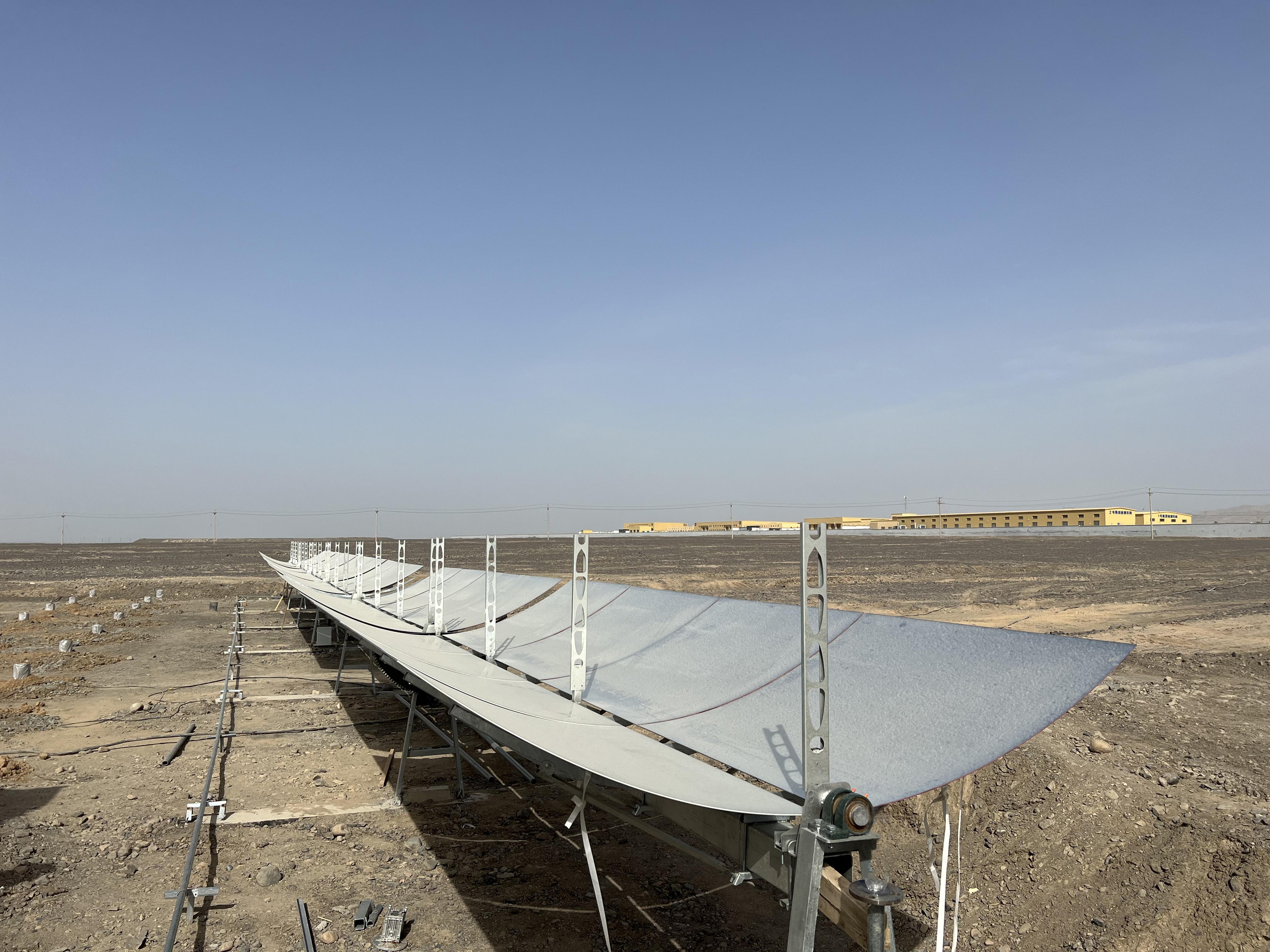

开展“光(风)储充”示范项目,打造交通绿色能源供给自洽系统。推动高效智能充电技术研发和应用,研发高效“光(风)储充”软硬件设备及系统,通过“道路+光伏”“隧道+风电”等交能融合模式,提高道路交通绿电自洽水平。积极推动国家级主干高速公路建设“光(风)储充”示范项目,创新相关电价机制,带动地区“光(风)储充”产业发展与应用,构建区域交通系统可再生清洁能源产销一体化自洽化能源系统示范网络。通过完善交通配套网络,充分夯实交能融合经济社会效益规模化基础。

创新机制模式

机制模式创新是激发交能融合活力的核心动力,需通过运营机制革新与场景多元拓展,拓宽效益提升的实现路径。

创新开发运营机制,加大交通设施资产新能源融合开发力度。交通运输主管部门应牵头加强总体规划,分类实施,多元化引入投资经营主体。采用市场化运作理念与模式,探索合同能源管理、PPP融资模式等机制,鼓励和引导社会资本加大交通设施资产新能源开发投资建设力度。多元化开拓交通能源投融资资金渠道,通过绿色债券、产业投资资金等方式加大交通设施资产新能源融合开发力度。充分利用新能源开发盘活“路沿资源”,理顺交通道路产权及土地利用类型审批机制流程,破除相关审批壁垒,提振各方资本对交通道路新能源融合项目的投资信心。

多元配套交能融合场景,提高交通设施资产能源化水平。交通运输主管部门应联合国家能源局牵头制定各省及特色城市群、重点地区主要交通设施资产能源化总体实施方案,指导各省充分评估区域主干道路交通基础设施的风、光自然资源禀赋,因地制宜构建多层级交通系统能源供给分布式、清洁化、可再生、近零排放的系统解决方案。融合具体的用能场景,在交通系统能源自洽供给基础上,不断提升交通设施资产清洁能源化水平,打造交通设施资产能源上网外送与市场化运行示范道路;扎实推进交通基础设施、交通工具、交通供能三大行业生态的深度融合。通过创新机制模式,不断丰富交能融合场景。

健全评价体系

评价体系是保障交能融合科学发展的重要指引,需通过现状评估与理论创新,为效益提升提供精准导向。

开展全面调查评价,统筹论证推进现有交通设施能源融合项目。应由交通运输部牵头,联合大型能源央企、规划设计机构,分省或区域对全国主干交通道路设施开展交能融合的潜力、空间进行全面调查论证,综合测算各省及重点区域交能融合投资、降本及减排等协同效益;发布各省交能融合发展现状与潜力分析报告,结合光伏、风电资源禀赋、自洽率及电价情况等,测算各地交能融合项目成本收益自洽平衡点,制定全国各区域交能融合收益梯度分级指引,为盘活现有交通道路等设施资源,开展各类交能融合项目提供科学依据;探索分级分类电价补贴制度,充分引导市场主体统筹开发各省交能融合项目。

强化评价理论方法研究,积极构建交能融合经济社会效益评价模型与数据库系统。应由交通运输部联合科技部、财政部等设立交能融合经济社会效益评价理论方法专项研究基金,加大既懂交通又懂能源的交能融合复合型人才培养,组织探索交能融合经济社会效益评价方法理论,开发交能融合经济社会效益评价模块化智能决策系统。充分利用数据挖掘、区块链、网络分析、智能监测等技术手段建设交能融合经济社会效益评价数据库,搭建智慧数据管理平台。通过提升综合评价能力,科学助力交能融合发展。

前期规划锚定方向、配套网络筑牢根基、机制模式激发活力、评价体系精准导航,系列举措相互支撑、协同发力,构建起交能融合高质量发展的完整支撑体系。通过这一系列实践路径,交能融合不仅能持续提升投资降本、节能减排等经济社会效益,更能为交通领域绿色转型、能源结构优化提供坚实保障,助力实现“双碳”目标与经济社会可持续发展的双赢。

作者单位系长沙理工大学

本文系湖南省社科基金智库重大项目[24ZWA51]、长沙理工大学交能融合创新发展基金项目[JNRH01,JNRH02]阶段性研究成果

本文图片由 长沙理工大学 提供

编辑:胖雨珊

责编:胖雨珊

审核:王楠