“我们提出低成本低碳特重载交通耐久性路面结构组合新模式,降低50年全寿命周期总成本,减薄路面总厚度,显著降低碳排放……”近日,在江西省交通运输厅指导,中国公路学会、江西省交通投资集团有限责任公司(简称江西交投集团)联合主办的第四届高速公路扩容改造新技术新成果交流会暨樟吉改扩建项目观摩会上,樟吉改扩建项目办党委书记、主任余小晴围绕《建成高品质工程 争创詹天佑大奖 樟吉改扩建项目高品质建造实践与探索》为题作的专题报告,吸引了来自全国各地交通运输主管部门、高速公路集团、交投集团、交控集团、改扩建项目办、科研机构、科技企业的专家和代表高度关注,进一步扩大了项目的品牌效应及行业影响力。

除了大部分改扩建项目面临的施工组织和专业衔接问题外,樟吉项目地处赣鄱平原,取土非常困难,且沿线存有大量固废资源,如何实现高价值大比例再生利用、推动项目增效是亟待解决的一大难题。建设者们深度思考、反复打磨,最终提炼形成“三个一”的总体管理脉络,即1个愿景、1个模式、1个目标。即立足“樟显品质、吉成美德”的建设愿景,探索“厂外无厂”布局、“工匠馨居”培育、“低碳耐久”建造新模式,建成高品质工程,争创詹天佑大奖。

狠抓勘察设计总源头

设计是工程建设的灵魂,改扩建项目设计更是要因地制宜、灵活变通。樟吉改扩建项目在原址改扩建、立体改扩建、逐段改扩建方面分别给出了答案。

原址改扩建。项目充分利用既有互通、桥梁及通道资源,采用原址改扩建设计,在节约造价的同时,显著降低资源消耗和碳排放。

立体改扩建。项目在江西省内首次采用立体化改扩建方案,将国道以高架桥的形式抬高,把平面空间让给高速公路拓宽,相比原方案节约工程造价近1.25亿元,最大限度保护生态环境,同时支撑了固废资源就地消纳,促进高值化利用,一举多得。

逐段改扩建。为高效消纳固废资源,项目对比了分段改扩建、逐段改扩建、整段改扩建三个方案,最终选定逐段改扩建方式,优化施工组织设计,支撑固废资源就地消纳,促进高值化利用。

项目办狠抓勘察、设计总源头,坚持标准化设计,秉承“投建管养运”一体化的理念,建立与管养单位设计会审机制。在准备阶段,每周和设计单位专题研讨,同时邀请省内外改扩建项目专家、领导多次评审,及时形成历次专家评审成果汇编,为项目高品质建造夯实基础。

探索低碳耐久新模式

项目地处赣鄱平原水网密布区,面临改扩建固废利用和路面延寿两大难题。以问题为导向,一方面集成开展专项科技攻关,另一方面遴选应用先进交通科技成果,探索低碳耐久建造模式,形成标准规范、技术指南等相关成果。目前,在交通运输部科技司、部交科院的指导下,初步确定“高速公路改扩建废旧材料高值化再生及路面降本延寿”示范主题,围绕设计优化、材料性能、品质建造三个方面申报交通运输科技示范工程,破解废旧路面材料高值利用、路基路面结构降本延寿两大难题的基础上,探索高速公路改扩建碳管理机制与路径。

设计优化方面。项目突破现有固体废物回收技术回收率低、再生率低、应用层位低的缺陷,形成回收、再生、运输、利用全过程联动的高速公路改扩建工程固体废物回收交通组织的技术体系,制定施工组织和交通组织方案。

材料性能方面。项目研究提出路基路面一体化全再生沥青路面结构,实现废旧路面材料高值利用不低于95%,多源固废高值资源综合利用不低于80%。

针对项目高液限土难处理及沿线固废多、安置难的问题,提出基于沿线固废循环利用的低碳路基结构及建造模式,采用固废改良高液限土来达到以废治废、变废为宝的目的。

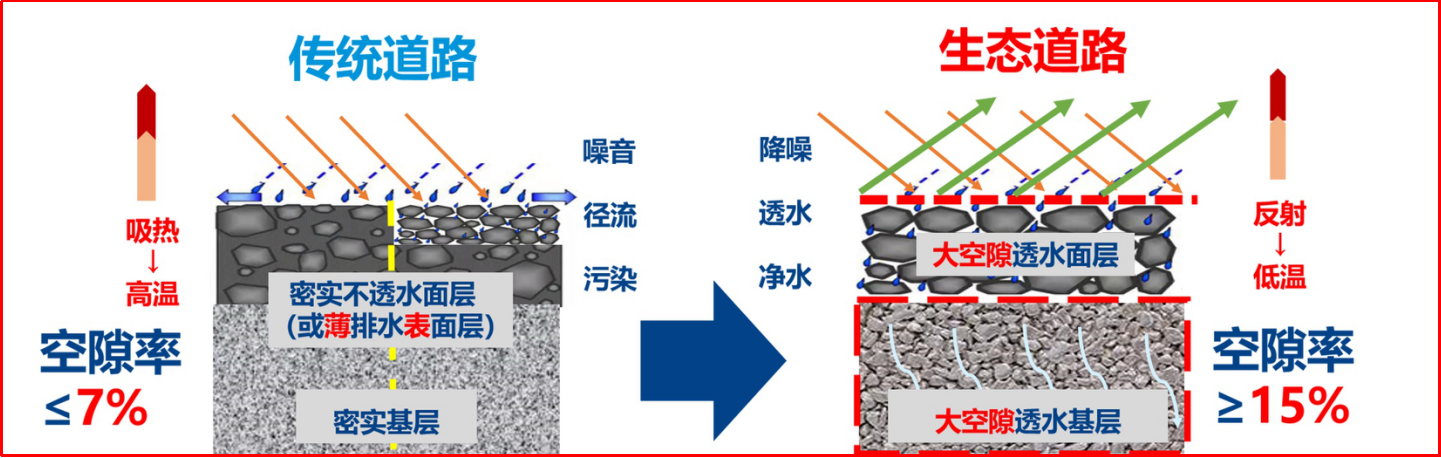

基于长寿面结构需求,提出新的沥青混合料设计方法,使普通沥青混合料性能满足重载路面要求,减少改性沥青使用,实现降本减排。此外,在部分区域应用生态透水水泥路面技术,引入阵列式声子晶体声屏障技术等。

品质建造方面。在施工阶段,构建改扩建项目废旧路面材料“拆除—清运—收纳—再生”全过程闭环管理及利用机制,支撑固废利用工程实施。响应“双碳”目标,积极探索高速公路改扩建工程碳排放高质量发展“江西方案”,在实现碳排放核算的基础上,构建碳排放评估与技术体系,优化交通组织方案。

创新“厂外无厂”新布局

项目办充分发挥大标段的管理模式和交通运输的便利优势,在全国首次提出并于全线建成 “厂外无厂”综合厂站布局,充分发挥“集中管理、节约集约”建设的优势。

着力打造“1厂10中心”。包括项目经理部、工匠馨居与产业工人教培中心、数智调度指挥中心、小构智能化预制中心、梁板集中预制中心、钢筋集中加工配送中心、试验检测中心、水泥混凝土拌和中心、沥青混凝土拌和中心、水稳及冷再生拌和中心等,发挥“厂外无厂”规模效益。

“永临结合”物尽其用。项目规划阶段贯彻“永临结合”理念,充分结合地方发展规划,如驻地租用当地既有建筑物,完工后交付地方;施工便道、临水临电尽可能在项目建成后造福沿线等。

“数智建造”促转型升级。项目充分整合基础设施建设工业化、智能化技术成果,搭建数字工地“1+1+7”平台,规模化配备成套智能化设备系统,真正实现“工艺在线、数据在线”,完成10余道工序的全自动改造和效率提升。如省内首创“鱼雷罐+智能摆渡布料机+附着式振捣器” 的全自动化生产系统,实现混凝土快速运输,提高效率的同时降低安全风险。引入新泽西护栏和小构预制无人全自动化生产线、T梁移动台座生产线、梁板预制环形循环生产线等,节约土地资源,提升产品质量,推动项目降本增效、智慧低碳。

探索产业工人培育新模式。依托“厂外无厂”集中管理优势,项目主动适应交通发展需求,联合江西省交通高级技工学校等教育培训机构,在全国首次探索“生活社区+职业技能培训”的产业工人培育模式,完善配套服务设施,实现集中化社区、物业化管理。依托部班组标准化攻关成果,实行班组准入制、清退制,严格把关班组资质和业绩。

此外,全线5个标段沥青拌和站均采用天然气供热,降低碳排放53.5%。

深化创新创优新体系

在全国首次以整个项目为依托,创立以“小晴创新创优工作室”为引领,设计、监理、施工等单位成立分室为支撑的“1+8”的创新创优体系,围绕技术、管理、质量、人才四个维度提出具体目标,在技术、管理、人才培养等方面为行业发展贡献力量。

依托工作室,形成一系列五小四新成果,在厂站边坡绿化应用土工格室生态护坡,取代传统圬工护坡,施工速度快,节约成本且景观效果好;挖方边坡采用三联生态防护,相比圬工防护可减少开山取石,减少二次生态破坏,打造植被生态系统;将清表所产生的杂木,加工成预制梁板蒸汽养生用的生物质颗粒燃料,节省外运费用以及弃用征地费用,大幅减少不可再生能源消耗和土地占用。

历经一年的多策划、实践,项目取得了一定的创新创优成效。作为全国唯一的高速公路改扩建项目支撑1项国家重点研发计划获科技部批复立项;已经获批江西省首个平安百年品质和交通运输科技“双示范”创建项目;参编国家标准、行业标准各1项;入选交通运输部2022年度“交通运输行业重点科技项目清单”1项;在第四届全国公路微创新大赛中获得1金2铜的好成绩。

精彩蝶变,展亮丽名片

通过科技示范工程实施,项目预期在技术层面,突破改扩建固废利用和降本延寿技术瓶颈,探索低碳耐久建造模式;在经济层面,降本延寿路面造价降低10%以上,延长寿命达12年以上;在社会层面,实现路面废旧材料高值化利用95%以上,消纳沿线库存的钢渣及城市建筑垃圾;在环境层面,较传统工艺降低碳排放30%以上,降低资源消耗。

“厂外无厂”新布局。通过公共区域共享共用,节约造价约5500万元,节约临时征地155亩,减少碳排放9113吨。集中管理模式提升了员工和一线工友的安全管控水平,实现更好靠前指挥,更有利于高效应急响应和安全文化教育培训。

促“农民工”变“匠工”。依托厂站内工匠馨居,联合省人社厅、省交通工会等,通过聘请专业教师授课培训,提升工人技能水平,拓宽执业资格证书获取渠道。目前已开展“党建+产业工人培训”、焊工技能比武等专项活动,助力工人拿到“熔化焊接与热切割作业”职业资格证书,后续针对不同工种,将持续开展培训,努力打造一支素质优良的产业工人队伍。

下一步,樟吉改扩建项目围绕“建成高品质工程,争创詹天佑大奖”的总体目标,着眼高质量发展、绿色发展、低碳发展,坚定不移走生态优先、绿色发展之路,为服务乡村振兴及加快建设交通强国贡献樟吉力量。

编辑:郭莹

审核:马珊珊