路虽远,行则将至;事虽难,做则必成——这是公路建设者们常说的一句老话。

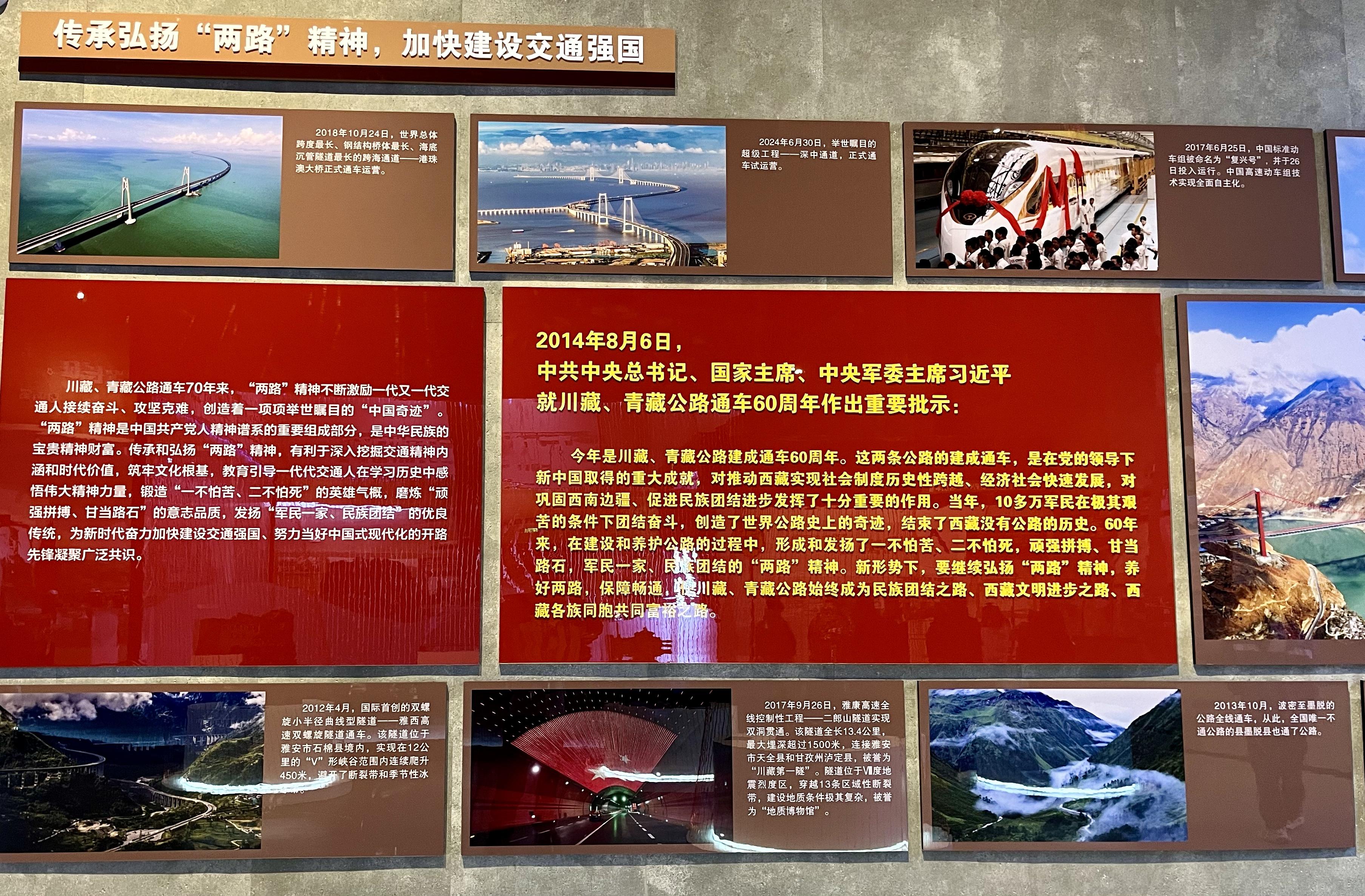

今年是“两路”建成通车70周年。川藏、青藏公路建设是新中国公路历史上不朽的丰碑,在建设和养护公路的过程中形成与发扬的“两路”精神,是伟大民族精神的生动体现,更是一代又一代交通人的荣光。

一条路造就文旅城

“没有什么能够阻挡,你对自由的向往……”许巍这首《蓝莲花》让人心驰神往,走进雅安这座文旅城,踏上国道318这条路,去追逐自由和远方。在318国道川藏段上,“此生必驾”、圣洁、自由、天险等打卡标签比比皆是,这条被评为“中国人的景观大道”的公路,因其奇、峻、险、美的独特风貌而著称,更因其背后的传奇故事而令人向往。

1950年4月,解放军奉命进藏,完成解放全中国的历史使命,进藏部队按照指令“一面进军,一面修路”。也就是这时,康藏公路(后改名川藏公路)修复工程在雅安金鸡关开始破土动工,11万人民解放军战士、工程技术人员和各族民工以高度的革命热情和顽强的战斗意志,劈开悬崖峭壁,降服险川大河。从此这座城开始与公路结下不解之缘。

走进雅安318博物体验馆内,巨大的“共和国一号工程”雕柱,映入眼帘,宏大工程的壮阔感扑面而来。展厅内泛黄的规划图、破旧的宣告信、悬壁凿石画像等,再现了当年十八军战士和筑路民工英勇无畏、不惧艰险、奋勇拼搏的艰苦筑路岁月。

在展墙上方有这样一句醒目的话:“我就是死了,要化成一个路标,戳在这山上。”这正是当年十八军战士开山筑路,不怕牺牲的革命精神。就是凭借这样的精神,“两路”建设者在人迹罕至、平均海拔4000多米的高原上,克服高原缺氧、天险阻隔、物资匮乏等不利条件下,“让高山低头,叫河水让路”。他们依靠原始的铁锹、铁锤、钢钎等工具,在这被称为“生命的禁区”“世界屋脊”上,开山修路,遇水架桥,终于在1954年12月25日,康藏公路建成通车,结束了西藏没有公路的历史。

4年时间修筑2255公里道路,这是公路建设史上的世界奇迹,为此有3000多名筑路英雄将生命奉献于此,平均每公里埋葬了1.37个英魂,这样悲壮的历史诗篇,也孕育了伟大的“两路”精神。

今天,凭借丰富的自然景观和厚重的公路文化历史,雅安吃上了“文旅饭”。雅安是川藏公路的起点,同时也是318国道中心点。依托交旅融合创新发展,以交旅IP为文化指引,通过交通引流、文化赋能、旅游兴产,雅安打造了“数字318”+主题博物馆、综合停车场、商业中心、补给中心的中国·雅安318自驾大本营(简称雅安318大本营)。

数据是对雅安交旅融合发展最好的体现。自雅安318大本营始发广场建成投用以来,已有超40万游客前来打卡旅游,100余家自驾俱乐部入驻,数十家车企先后在这里开展品牌日活动、试乘试驾及新品发布会。建成开放的中国国家地理·探索极致发现科学艺术摄像展,观展人数超2万人次,并同步接待各类自驾主题日、自驾俱乐部、研学团体、红色文化传承、主题党日等系列团体观展活动30余场次。大本营内公路文化街区,荥经挞挞面、汉源黄牛肉等雅安名小吃被更多人所熟知。

至此,雅安这座文旅城,作为川藏公路乃至整个国道318旅游资源的窗口,缓缓打开。

一座桥拉近藏汉情

从雅安出发,沿318国道向西,穿越二郎山,就到达泸定。这是一个“课文里的地方”。它是川西重要的交通枢纽,中国“长征精神”“两路”精神唯一迭合地。桥是这个县城红色文化的基础,著名的泸定桥战役就在这里打响,如今它已被开发成为旅游景点。

当走在铺设木板的铁索桥上时,脚下的大渡河发出咆哮般的水声,可以想象当年红军战士一边躲避敌人的子弹,一边飞夺泸定桥的惊险场面,感受到“十三根铁链化剑劈开共和国‘通道’的惊险奇绝”,领悟到诗中“大渡桥横铁索寒”的壮丽场景。

相比如今打卡火爆的泸定桥,不远处一座锈迹斑驳停用的大桥更像是一位功成身退,隐姓埋名的空巢老人。它就是大渡河桥,是川藏线上第一座能通行汽车的钢索悬桥。当时在进藏途中,大渡河上的简易桥被冲毁,多辆载有部队急需物资的车辆被困于此,战士们只得将汽车分解、再组装,用牛皮筏运渡过河,后来为了解决过河难的问题,十八军在修筑川藏公路的同时便架设起了这座能通行汽车的钢索悬桥。

今天,仍然可以感受到这座老桥的赫赫战功。桥头两侧栏杆柱间有建桥工具的浮雕,如扳手、夹钳、斧头等,色泽和装饰花纹依旧如昨。两座岗亭旁是27根钢索牵引的重力式锚锭,外面用青砖砌筑,酷似两座守护大桥的碉楼,碉楼内有“猫洞”,当时的十八军战士正是通过“猫洞”架设机枪,守卫大桥的安全。值得一提的是,当年在苏联专家指导下所修建的大渡河桥,所采用的钢索、锚碇等工艺,如今在两侧高耸山崖之上的川藏铁路控制性工程——泸定特大桥上再次被应用。

因为桥,藏汉同胞之间结下深厚的情感。在当地老百姓的支持下,一座座天险大桥新建起来。桥使交通更加便捷,藏族同胞和藏族特色产品走出大山,也将汉族人民吸引到泸定,感受到锅庄舞的欢乐、酥油茶的浓香醇和,以及火热舞台剧《飞夺泸定桥》背后军民鱼水情、藏汉一家亲的深厚感情。

一群人铸就交通魂

10月的甘孜州,清晨早已寒风凛冽。318国道上,甘孜州公路局二郎山隧道管理站站长刘刚一大早就穿上工装,开始点名,进行岗前安全培训。随即他便向大家介绍今天的养护工作内容,带上养护机具和作业标识前往作业点,这就是基层公路养护工常年如一日的工作。

管理站主要职责是负责隧道运营管理,保障隧道安全畅通。在人员构成名单上可以看到,养护站共有16人,基本为70后老职工,有的已在养护工作岗位坚守23年。

在318国道二郎山隧道这个车流量少、道路养护意义重大的地方,多年如一日的坚守,注定是孤独的。当被问到“累吗?”刘刚只是笑笑说,“累是肯定的,但是我们也习惯了,如果不养护这条道路,车辆通行就有安全隐患。”就是这样朴素而诚挚的回答,让我们感受到老党员、老交通人、老养护工那一代初心不改、默默坚守的时代精神。

薪火相传,生生不息。“两路”精神一直在318国道上被传承延续。甘孜州公路建设服务中心泸定公路分局养路工欧杨是交通战线上的一名“新兵”,在前辈的带领下,他逐步掌握了各种养护知识,见证了318国道的变化,也体验了养护机械化、信息化带来的便利。

甘孜州公路建设服务中心泸定公路分局局长何名介绍,“我是1999年参加工作,以前的公路养护基本上10公里设立一个道班(现称为公路养护管理站),全靠手拿铁锹、扫帚,走路过去,路上的时间就得花掉一半。后来条件好了,就骑自行车、摩托车去养护道路。现在我们是50公里设立一个公路养护管理站,开着巡查车去。”

在养护工作的历史上,正涌现出更多的基层“路二代”“路三代”养护人,发扬“路魂”精神、“两路”精神,将热血青春投入到公路养护中去。

交通畅则百业兴,服务优则暖人心。在折多山隧道内,建设工人正在寒风中干得热火朝天。作为川藏南线进藏大通道的咽喉要塞,这条隧道的打通,将让翻越折多山所需的1.5小时车程,缩短至8—10分钟。海拔高、道路窄、坡度陡、道路滑、车辆多这些情况所带来的险情也会极大缓解。建设人员充分发扬“两路”精神,长期在低温缺氧环境下施工作业,实现9月初隧道出口端掘进突破2458米,完成占比70%。

这边施工正忙,不远处的国道318折多山服务区内,过往的自驾游旅客和货车司机正在购买面包和泡面。“今天路过这儿,看到服务区开始卖小食品了,就过来买点,听说服务区内的货车司机之家还可以让我们临时住宿,这很不错。”长期运送建材物资进出折多山的林芝籍张师傅说,遇到下雪堵车,以往都是随便在路边空旷区域停车,买点水和泡面,就这样在车里挺过一夜,现在318国道折多山服务区司机之家投入运营后,他的送货路途更加温暖。

据了解,服务区还推出免费的共享厨房、热水、充电、报纸书刊阅读、Wi-Fi覆盖,以及超级快充等服务,货车司机也只需要40元(清洁费:40元/天),就可以享受到舒适、干净的住宿。

甘孜州公路建设服务中心康定公路分局局长扎西邓珠介绍,“为了做好这条路的保通缓堵工作,我们增设了爬坡道,相当于为重载车辆留出一个爬坡专用道,减少其与小汽车之间的行车干扰,从而实现缓堵,且改造后的路段兼具路面耐用性和行车安全性。遇到极端恶劣天气时,我们还会谋划部署,靠前服务,全体职工提前在易堵易滑路段开展除雪防滑作业、帮挂防滑链,有的职工甚至将自己的面包、矿泉水等送给受困旅客,并协助交警有序开展疏导工作,确保道路畅通。”

伟大事业孕育伟大精神,伟大精神引领伟大事业。在重走“两路”的路途中,我们看到魅力无限的文旅城和一座座超级桥隧,听到了一个个可歌可泣的故事,感受到军民鱼水情、藏汉一家亲的情谊和一代又一代交通人的时代精神。前路漫漫,唯有伟大精神才能让我们汲取前行的力量,在新时代长征路上砥砺奋进,干出一番新成就,才能在中国式现代化征程上交出属于交通人的高分答卷。

编辑:王晓萌

审核:王姗姗