2月14日上午,由2022北京新闻中心主办的“双奥之城新气象—2022中外媒体北京行”城市形象特色采访活动走进北京市轨道交通指挥中心,来自36家中外媒体的57名记者参访亚洲最大的轨道交通指挥调度大厅,探寻地铁“大脑”高效运转的秘诀。

北京市轨道交通指挥中心(简称“轨指中心”)于2008年北京奥运会前投入使用,是当时世界上规模最大、接入线路最多、智能化水平最高的轨道交通路网管理中枢,主要承担轨道交通线网运营协调与应急处置、票款清分清算与一票通卡发行管理、运营信息汇总与统计分析、运营评估评审、网络化运营设备设施系统标准化管控工作,以及研究提出有关票制票价调整意见等工作职责。

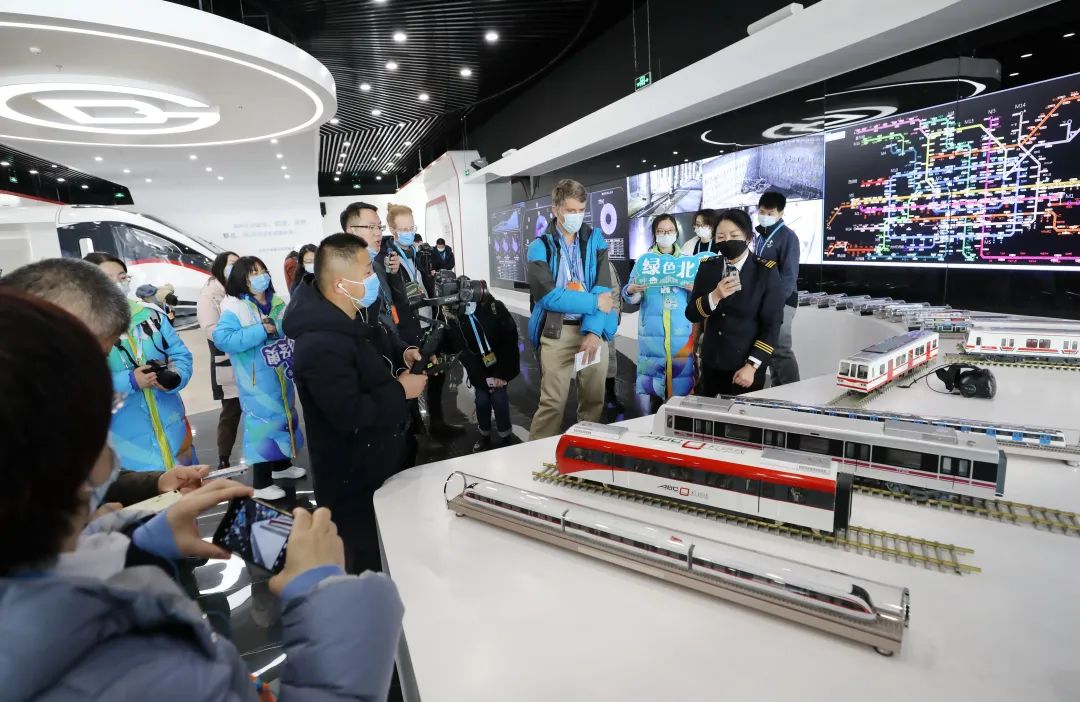

中外媒体记者来到北京轨道交通展厅,通过工作人员的介绍回顾了北京轨道交通发展的关键时点和事件,全面了解北京市轨道交通建设历程和取得的成果,以及北京轨道交通与奥运结下的不解之缘。工作人员还结合模型讲解了车站和城市综合管廊、TOD等内容,介绍了北京轨道交通在引领城市发展、推动产城融合等方面发挥的积极作用。

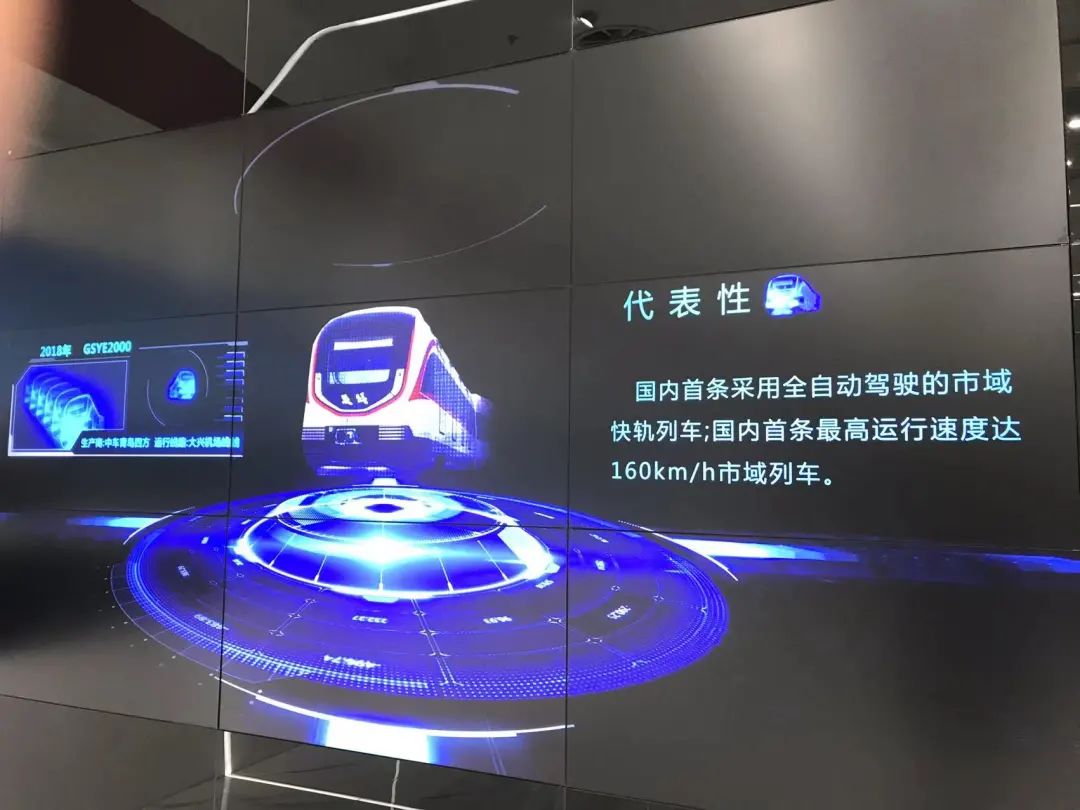

展厅内的列车车头模型吸引了众多媒体关注,不少记者进入到驾驶舱内,模拟列车驾驶的感受。据了解,这是由北京轨道交通技术装备集团有限公司设计与生产制造下线的第一辆市域列车真车车头,该型列车最高时速可达160km/h,将在2024年开通运行的平谷线上投入使用。

据北京市轨道交通指挥中心相关负责人介绍,北京自1953年开始筹划地铁建设,1969年开通第一条地铁线路,这也是中国第一条地铁线路。截至2021年底,北京轨道交通全路网共有27条线路,运营里程783公里,居世界第二位。目前北京城市轨道交通已覆盖了北京市16个行政区中的12个,其他4个区由市郊铁路提供服务,也就是说轨道交通覆盖了100%的北京市域,中心城750米范围内站点覆盖率达到27%。轨道交通已成为目前北京最便捷的出行方式,对缓解交通拥堵,解决大城市病,构建绿色城市发挥了重要作用。

当前,北京冬奥会正在如火如荼的进行中。北京作为“双奥之城”,其轨道交通的发展也与奥运结下了不解之缘,从2001年北京申报08年夏奥成功时的2条线路、54公里运营里程,到2008年奥运会举办时8条地铁线、200公里,再到今年冬奥会时的27条地铁线、783公里,以及两条以奥运命名的线路,飞速发展的北京轨道交通不仅承载着亿万人民的“奥运情”“北京梦”,也见证了北京“双奥之城”的蝶变。

中外媒体记者还来到参观厅,俯瞰轨指中心一期指挥调度大厅,只见直径长达63米的圆形大厅内,一个巨型显示屏矗立于中央、13个扇形区域环绕四周。宏大的场景让记者们不由得啧啧称叹。“这里就是北京轨道交通‘大脑’,中间的大屏实时反映着路网各线的运行情况,一个个移动的小圆点,代表着一列列穿梭运行的地铁列车。”据轨指中心相关负责人介绍,这里目前亚洲规模最大、接入线路最多、集约化程度最高的城市轨道交通中枢。

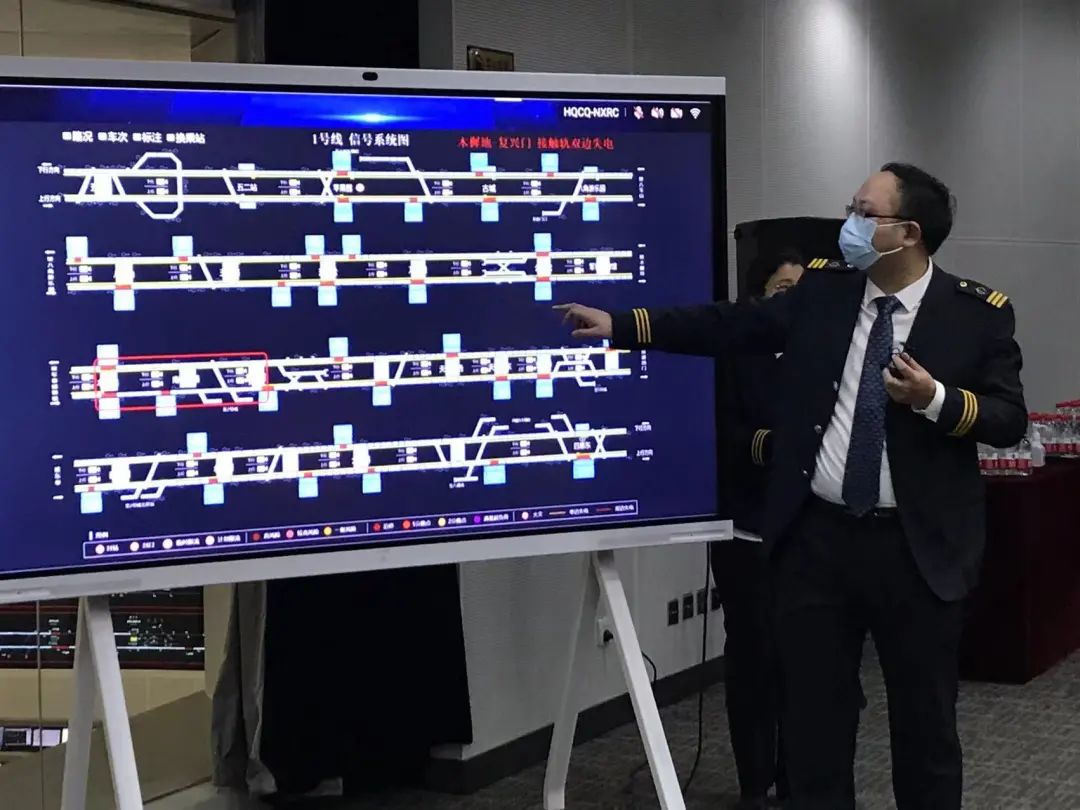

轨道交通“大脑”如何运行,如何服务于广大乘客,是记者们关注的焦点。据上述负责人介绍,轨指中心建设了智慧调度指挥平台,对全路网各线路的列车运行、设备运行、客流组织等进行全方位的集中监测,并依托大数据、视频分析等技术,对路网运营数据进行挖掘、分析、加工,支撑路网运营指挥调度工作,同时也为政府决策或处理相关运营管理工作提供依据。现场工作人员还介绍了突发事件应急处置流程以及轨指中心在网络化运营管理方面发挥的重要作用。

经过半个世纪的发展,北京已构建起安全、便捷、高效、绿色的轨道交通系统。目前北京地铁工作日客运量近1000万人次(2019年工作日日均客运量达1200万人次),相当于每2个市民中就有1人乘坐地铁,形成了一个千万量级的超大“地下城市”。这种绿色出行的交通方式,与小汽车出行相比,1位地铁乘客可减少77%的碳排放,照这样计算,北京地铁一年可减少碳排放738万吨,相当于4.1亿棵树木的吸收量(约4个亚马逊森林)。为有效提升轨道交通服务效率,北京地铁一天开行10700列车,高峰时段820组列车同时在线,一天行走214万公里,距离相当于绕赤道53圈。一组组数据,令在场的外媒记者们惊叹不已。

采访结束,中外媒体记者们纷纷表示,北京市轨道交通指挥中心科技化、人性化、集约化的运行模式给他们留下了深刻印象,形象展示了北京的科技实力和城市治理水平。此外,有记者也以北京地铁乘客的身份,为北京轨道交通提供的智慧、便捷的出行服务“点赞”。

编辑:陈雪飞

审核:孙英利