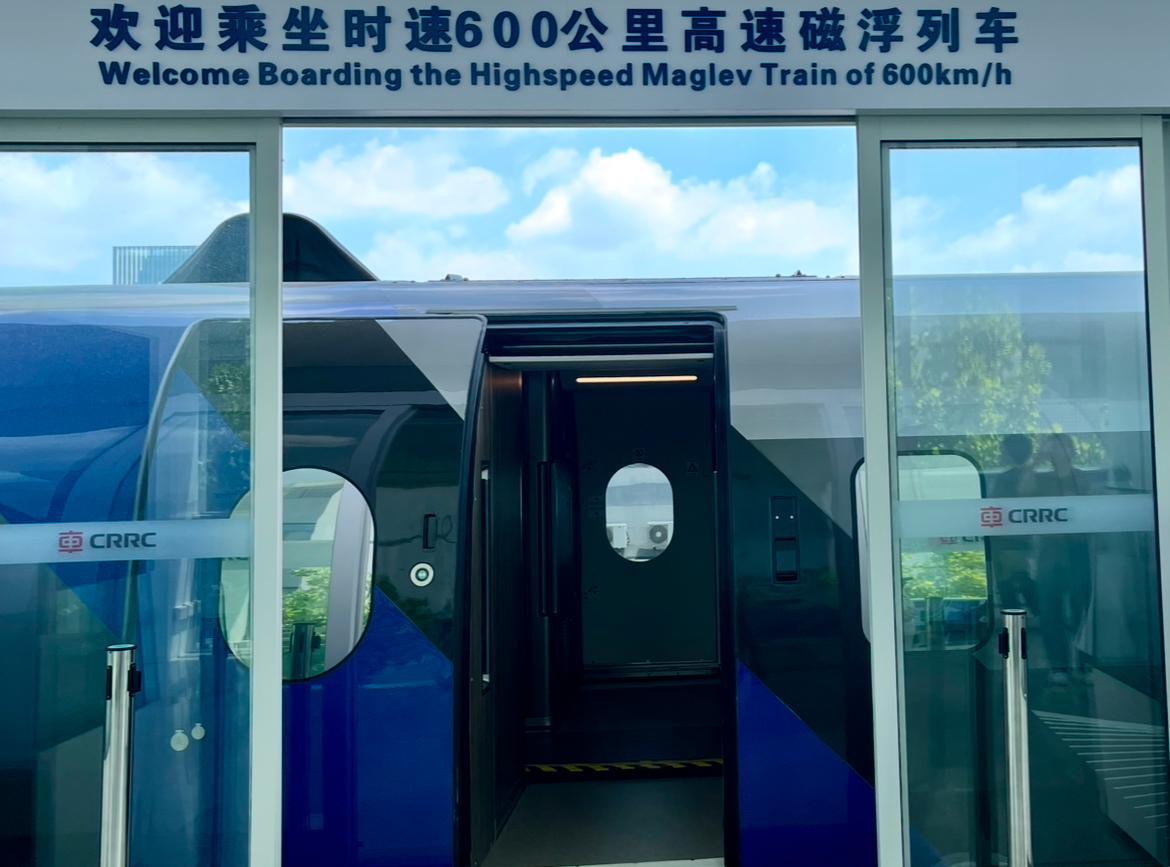

国家高速列车技术创新中心(简称国创中心)大厅屏幕上,数据流无声汇聚;来到中车青岛四方机车车辆股份有限公司(简称中车四方股份公司)园区内,一列宝蓝色的时速600公里高速磁浮列车静卧待发。

7月4日,“交通运输新质生产力一线探访”活动首站在青岛迎来收官,记者随调研团一起深入我国首个国家技术创新中心以及我国轨道交通装备制造行业骨干企业中车四方股份公司,探寻支撑“中国速度”背后的创新密码。

构建协同创新的热带雨林

“国创中心的任务,是打通创新链堵点,构建‘政产学研金服用’深度融合的生态。”国创中心副主任都青华介绍,作为科学技术部、国务院国有资产监督管理委员会联合批复、中国中车与青岛市政府共建的我国首个国家技术创新中心,国创中心的定位明确:建设共创、协同、转移、辐射、共享的创新生态,致力于深化行业关键共性技术研究,推进重大成果转化,拓展制造服务能力,推动行业高质量发展。这里正以创新生态互联网平台为载体,集聚研发机构、高端人才等核心要素,形成创新集群;技术研发平台直面产业“卡脖子”难题和全面自主化需求,重点攻坚数字化、智能化、轻量化等前沿方向;制造服务平台着力拓展检验检测、认证评估、教育培训等现代服务能力;成果转化平台则通过股权投资、创新基金等多种方式,加速重大成果产业化,为科技型中小企业成长提供支撑。

国创中心紧密围绕高速列车产业发展与转型升级需求,聚焦突破关键共性技术瓶颈。中心强化企业主体地位,充分发挥企业在创新决策、研发投入、科研组织和成果转化中的核心作用,牵头打造“产学研用”深度融合的协同创新生态,推动创新成果高效扩散,赋能产业升级。体制机制创新也是中心建设的重点,在运营管理、研发投入等方面深化改革,为高水平运行提供坚实保障。同时,积极推动开放协同,通过建立技术、人才、项目合作交流机制,促进创新资源开放共享,广泛链接跨行业、跨学科、跨领域创新力量,构建面向全球的开放创新网络。

“我们坚持聚焦产业、企业主体、改革牵引、开放协同原则,”国创中心综合服务部、党群工作部部长张建伟说,“目标是建成资源集聚、运行开放、治理多元的世界级平台,为高速列车产业持续注入创新动能。”

突破时速600公里磁浮的硬核攻关

走进中车四方股份公司,设计时速600公里的高速磁浮引人注目,这列于2021年7月20日成功下线的工程化列车,是国家“十三五”重点研发计划的重大成果。其技术突破是全方位的:设计最高运营时速600公里,填补了航空与轮轨高铁间的速度空白;创新的“车抱轨”运行结构能够降低脱轨风险;“快起快停”的特性使其在1500公里“门到门”行程中最具时效优势……

尖端系统的诞生,源于五年的艰苦攻关。2016年,项目由中国中车组织,中车四方股份公司牵头,联合国内磁浮、高铁领域30余家顶尖单位协同启动。团队自主研制5辆编组列车,开发新头型攻克超高速气动难题,应用激光复合焊和碳纤维技术打造轻质高强度车体,悬浮导向控制精度达到国际领先水平;突破大功率集成门极换流晶闸管(IGCT)牵引变流与高精度同步牵引控制技术,实现牵引供电自主化研制;掌握车地超低时延通信等关键技术,构建适应长大干线自动追踪的运控系统;系统集成更是突破复杂环境适应性瓶颈,使其能适应隧道、高寒、高温高湿及多场景运行需求。

围绕工程化产业化,中车四方股份公司已建成高速磁浮集成实验中心和试制中心。这条从生态构建到核心突破的路径,生动诠释了新质生产力在轨道交通领域的蓬勃生机。时速600公里,不仅刷新了地面速度的纪录,更标注了我国轨道交通科技攀登世界高峰的新坐标,为构建现代化综合立体交通网、加快建设交通强国注入强劲“磁”动力。

编辑:孙海艺

责编:孙海艺

审核:梁微