李翔同志1941年出生,1958年投身公路测量队当测工,先后担任景洪公路总段段长、总段党委书记、省公路局党委书记、局长等职,2001年从省交通厅副巡视员任上退休。他在云南公路战线上辛勤耕耘43年,曾荣立澜沧耿马抗震救灾“一等功”,主持修建云南第一条高等级公路——石安公路,为云南公路事业发展作出了突出贡献。

退休后,李翔同志依然心系公路,关心关注公路事业发展,积极建言献策,在公路行业精神文化传承、传播方面发挥余热,继续用真情挚爱书写着对公路事业的炽热情怀,把对党的忠诚融入他的日常生活与学习中。

公路事业的“拓荒牛”

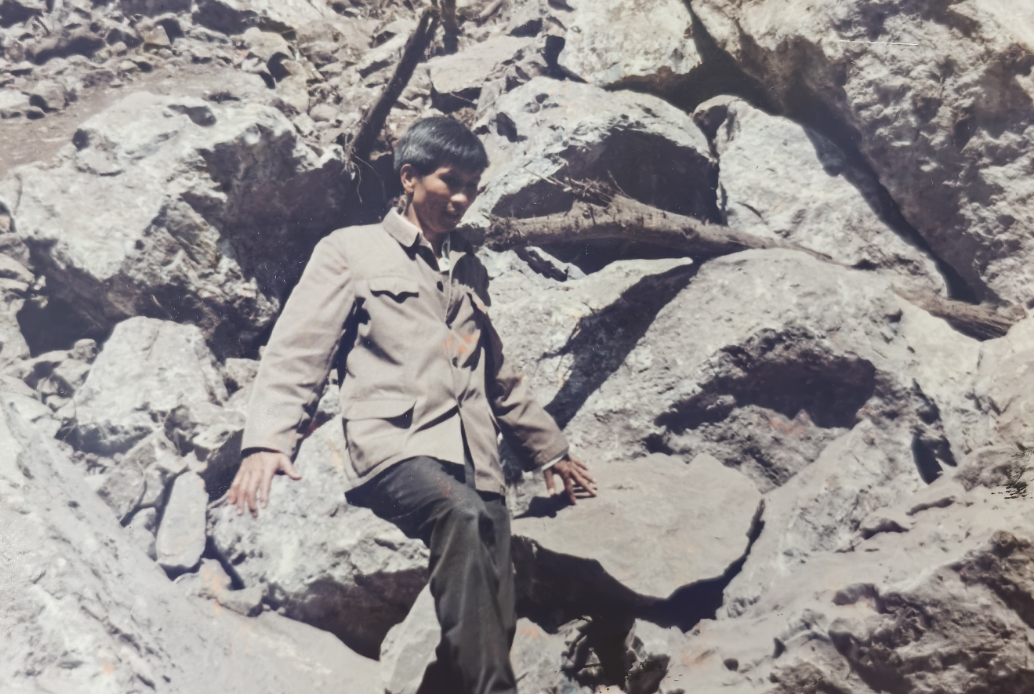

1969年,时任思茅公路总段保卫干事、团委副书记的李翔接到调令,前往江城养护段担任材料员。他毫不犹豫,带着身怀六甲的妻子举家搬迁到了江城。

回忆起刚到江城养护段工作时的情况,李翔感慨道:“当时通往江城的公路状况极为糟糕,路面坑坑洼洼,路肩杂草丛生,沿路到处坍方,有的坍方上甚至长出了树木,原本宽敞的‘马路’已经变成了狭窄的‘马车路’;道班的房屋破破烂烂,职工生产生活条件非常差。”

面对如此艰难的境况,李翔没有畏难、没有退缩,而是主动想办法、出主意,跟着大家一起干,自力更生、艰苦创业。他一方面积极协调养护机械设备和材料物资,全力保障道路、排水沟整修和坍方水毁清理;另一方面积极想办法破解职工生产生活难题,做好后勤保障。道班修缮缺砖缺瓦,就抽调职工自办砖瓦厂;职工看病难就医难,就在每个道班培养一名兼职赤脚医生;职工家属子女就业难,就开办农场种茶叶、种橡胶;道班环境脏乱差,就组织职工清理整治;职工吃菜难伙食差,就搞“三园两塘”建设……

短短四年时间,江城的公路状况有了较大改观,职工生产生活条件也有了较大改善。1973年,思茅公路总段在江城养护段召开了现场会,总结推广江城经验。

也是在这一年,李翔被抽调为筹备组成员,参与景洪公路总段筹建工作。李翔服从组织安排,一头扎了进去,并把他在江城的经验做法带到了景洪:一手抓公路养护和基础设施建设,带领大家整修路基路面、清理边坡排水沟,改善道路通行条件和路域环境;一手抓农副业生产,领着大家挖塘养鱼、种植果蔬、养猪养牛,缓解养护经费不足的困难。

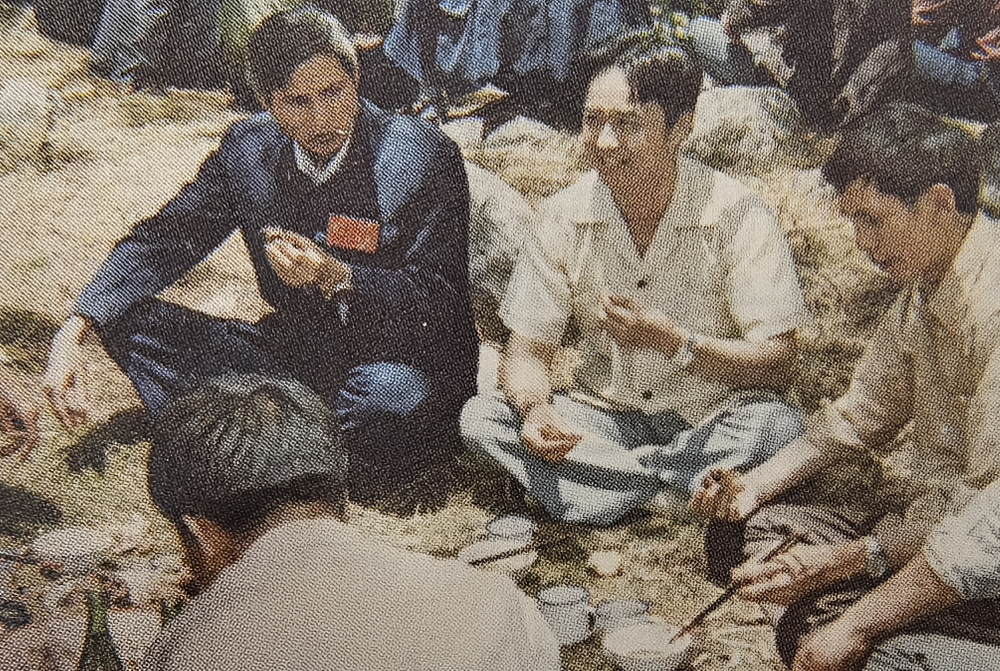

景洪夏天气候炎热,筹备阶段几乎白手起家,条件非常艰苦,很多人都不愿意去,有的人去了也待不住。筹备组有一名驾驶员,因为吃不了苦,待了不到一个月就偷偷溜回了原单位。为了拴住心、留住人,他不仅积极推动职工生产生活条件改善,还经常利用晚上的休息时间,或组织开展政治理论学习,或给职工做思想工作,千方百计稳定职工队伍。在他的带领下,短短四年时间,景洪公路总段从无到有,快速发展成为大庆式总段,多次受到上级表彰。第四届全国公路局长会议在云南召开,会议地点就选在景洪。

在他的带领下,短短四年时间,景洪公路总段从无到有,快速发展成为大庆式总段,多次受到上级表彰。第四届全国公路局长会议在云南召开,会议地点就选在景洪。

据当时参与筹建景洪公路总段的财务科干事董晓燕回忆:“当时建设经费紧张,为了缓解资金压力,除了钢筋、水泥、砖瓦等主要材料需要购买以外,其他的材料都是我们自己准备。李翔总是身先士卒,带领大家砍竹子、锯木材、敲碎石、挖沙子……为了赶工期,他天天带着我们干到天黑,他不休息我们也不好意思休息,他不说收工我们只好跟着继续干,那段时间大家都很辛苦。”

“当时物质条件是很艰苦,但是大家心里都很充实。这么多年过去了,大家齐心协力干活、围坐一起谈笑的场景,仿佛就在眼前……”聊起筹建景洪公路总段,他的眼神和思绪仿佛又回到了那段岁月。

1986年,石安高等级公路开工建设,李翔担任指挥长。这是云南首条高等级公路,对所有人都是全新的挑战,指挥部好多中层干部都没有亲眼见过高等级公路,更不要说组织建设了。项目启动建设之初,由于资金严重不足、技术力量薄弱、建设管理经验欠缺、钢材等物资极度匮乏,项目建设推进极其艰难,一时间质疑声不断:“小学毕业生能修出一级路?”

面对困难和质疑,他没有气馁。在他的眼里,只要肯学肯干,就没有翻不过的山、迈不过的坎。他把工地当课堂,边干边学、边学边干,自己带头学、组织大家练,攻克了进口机械设备使用、工程质量管控等一个又一个技术难题,用5年时间建成了云南首条高等级公路。

澜沧震区的“逆行者”

“吃苦之前、享受在后,任何时候都把人民利益放在第一位,信仰共产主义永不变心。”这是李翔在1961年至1965年申请入党时作出的庄严承诺。四句承诺、字字千钧,他一生都在忠实践行着自己的诺言。

1988年11月6日,思茅地区(现普洱市)澜沧县和临沧地区(现临沧市)耿马县相继发生7.6级、7.2级地震,两次强烈主震灾情叠加,交通瞬间瘫痪。

时任云南省公路局局长的李翔,深知抢通生命线的重要性,当即要求思茅公路总段和临沧公路总段迅速组织人员进入震区了解灾情,同时组织三支队伍抢险保通,一支负责打通国道214线,一支负责打通临沧至耿马至沧源的省道,还有一支负责抢修农村公路,全力确保灾区与外界的“生命线”畅通。

第二天天刚蒙蒙亮,他便乘机飞往思茅,驱车赶赴澜沧震区。行至受灾最严重的国道214线时,遇到抢险队正在清理一处数千方的坍方体。由于交通中断,赶赴震区的救援车辆排成了长龙。由于余震不断、落石纷纷,抢险队员随时都面临生命危险,顶在最前线的铲车驾驶员小刘更是心里直发怵,小心翼翼地操作机械清理坍方,生怕引发次生灾害。

为了及时抢通公路,也为了鼓舞士气,李翔简单观察了一下地形,便毅然决然地跳上了铲车副驾驶舱,现场指挥清理坍方。小刘赶紧劝阻道:“局长,太危险了,您赶紧下去吧,这里有我们就行。”李翔安慰道:“你专心开车,不用管我。我看这个‘V’型冲沟塌方倾角不大,用‘之’字形推进法应该能‘吃’下来。”说完,李翔又抓起无线电步话机,向时任思茅公路总段党委书记周兴仁喊话:“老周,我们两头推进、中间会合,步话机保持联系,如果我这边信号中断超过十五分钟,那可能是发生了意外,你顶上来替我指挥!”小刘扭头看了李翔一眼,眼里噙着泪水,用力踩下油门,铲车轰鸣着朝塌方体冲了过去……

经过两天两夜的奋战,国道214线全线打通,他又指挥抢险队伍马不停蹄地奔赴其他灾毁路段。抗震救灾结束后,李翔被省交通厅和省公路运输工会授予“一等功”。时隔多年,每当提及此事,他仍不忘对公路系统的年轻干部叮嘱:“领导干部要始终把人民群众的急难愁盼放在心头,哪里困难最集中、最突出,就应该去哪里解决难题。”在省公路局原党委副书记张明亮同志的心目中:“李翔局长是个闲不住的人!”

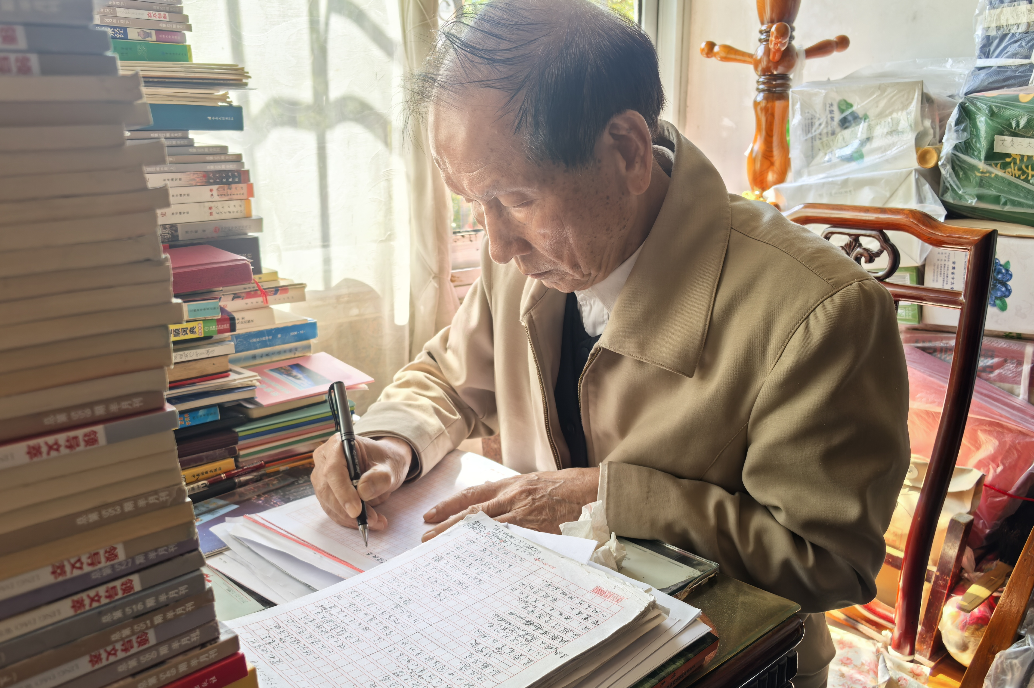

余热生辉“献丹心”

李翔小学毕业参加工作,在职大专学的也不是与公路相关的专业。他清楚自己的短板弱项,一生好学不辍,向书本课堂学理论知识,向工程人员学技术经验,在建设实践中丰富提升。如今已85岁高龄的他,仍然保持良好的学习习惯,坚持每天读书看报、看新闻联播,跟进学习党的创新理论,了解党和国家的方针政策,确保思想不滑坡,跟紧时代步伐,真正做到了“活到老、学到老”,为年轻干部树立了好榜样。他的妻子姜德仙打趣说:“他是个积极分子,天天学习,家里啥都不多、就书最多。”

他曾写下一首打油诗:“退休参加学术会,撰文写稿心气高。一身倾情公路上,发挥余热乐陶陶。”他利用闲暇时光,先后创作或参与创作了《同路成长》《云路丰碑》《云南公路桥梁》《云南公路隧道》《山区高速公路建设与管理》《夕阳如歌》等多部著作,把工作经历经验分享给同行,他用一页页信笺,记录下一幕幕历史影像,把云南公路发展历程呈现给大家。

即使离开工作岗位多年,他仍然情系公路事业。省公路局等单位每次邀请他给年轻干部作讲座,他都欣然应允;他那一份份厚厚的讲稿,都是他用电脑一个字一个字敲出来的。仅仅为了准确计算建国以来中央支持云南公路建设的资金投入数据,他就查阅了大量的资料。只要还能为公路事业发展尽一分绵薄之力,他都会感到无比欣慰和满足。

当澜沧江的晨雾弥漫在抢通的国道214线,当景洪公路总段的砖瓦垒起大庆式标杆的荣光,当石安公路的里程碑铭刻云南高等级公路的起点,他的人生早已与云南公路血脉相融。他的品格,就像他当年在拱炳山种下的普洱茶,历经岁月沉淀,愈发淡雅清香、沁人心脾。

编辑:张家顺

责编:张家顺

审核:潘斯航