10月28日,交通运输部南海航海保障中心所属广州通信中心(广州海岸电台)、广州航标处、广州海事测绘中心三家单位举行新闻发布会,介绍“十四五”规划以来,各自在相关领域取得的成绩和经验。

广州通信中心构建起多元通信体系

记者了解到,截至2025年9月30日,广州通信中心通过多种先进通信手段,累计播发海上安全信息99万份,接收数字选择性呼叫遇险报警和安全测试信息近140万次,成功处理紧急遇险通信84起,协助救助船员730人,为水上交通安全筑起坚实防线。

“十四五”以来,该中心在通信服务领域积极探索创新,聚焦通信保障能力提升,推动通信服务与航运经济深度融合,初步构建起覆盖海上通信全链条的服务体系,为国家战略实施提供有力通信保障,展现通信服务赋能海上经济的责任担当。

该中心研究制定多项专项服务举措,为特定航线不同场景提供定制化通信保障。构建“动态监测 + 智能响应”模式,在西部陆海新通道开展船岸协同测试,通过电子围栏保障航行安全;针对粤港澳大湾区航线建立无线电干扰监测机制,借助甚高频站点标注与覆盖分析,快速响应船舶遇险呼叫。

面向高风险海域与海上新业态,该中心打造“预警 - 处置 - 保障”全周期服务链。一是在红海、亚丁湾等区域,通过电子围栏监测、专项台账动态记录、远程医疗指南与通信指南双支撑确保远洋船舶通信畅通;二是建立海啸、海盗信息播发机制,实现从日常预警到紧急通告全场景覆盖,同步建立高风险海域卫星中断等特殊情况处置预案,保障国际航运船舶安全。此外,依托航保数字服务系统为海上风电场等新业态构建“电子预警 + 语音提醒 + AIS 跟踪 + 气象联动”安全体系,自动识别进入船舶并预警提醒,实时跟踪船舶动态,极端天气加密气象播发,护航海洋经济发展。

此外,为筑牢海上安全防线,该中心通过推进合署值班工作、优化 NAVTEX 播发机制有效提升海上应急响应与信息获取效能。

在提升海上应急响应效率方面,该中心与广东海事局指挥中心开展合署值班试点。在该局指挥中心部署相关设备并安排技术人员 24 小时值班。收到遇险求救信息后,值班人员迅速核实,确认险情后立即上报搜救中心,协调航保系统资源,必要时播发搜救信息,参与应急响应与事故处置。同时,利用多种通信方式配合开展船舶点验,确保通讯畅通、船员履职到位。合署值班机制加强了海事航保协同联动,值班人员还编制融合清单,优化多项工作流程,在多功能航标数据应用等方面成效显著。

在提升船员信息获取效能上,该中心建立航警播发超时统计和智能删减机制,通过建立NAVTEX播发时长统计机制并在国际国内相关业务标准框架下优化NAVTEX播发规则,大幅提升规范航行警告发布水平和安全信息播发效率。自今年 8 月 5 日起,在国产 GMDSS 系统上测试NAVTEX播发时长与超时统计、基于航行警告播发优先级的报文删减和定期删减功能,系统自动计算记录播发时长、统计超时情况,为报文设优先级,超时按优先级删减,每周五收到有效航行警告简报后自动识别删除相关报文。优化后超时率下降 20%。

第十五届全运会将在广东、香港、澳门三地举行,这是全运会历史上首次由粤港澳三地共同承办。随着盛会临近,水上无线电安全保障任务艰巨且关键,该中心表示将双管齐下,一方面聚焦南海航行安全,紧盯关键时段开展专项播发;另一方面全力投入第十五届全运会水上无线电安全保障工作,以实际行动为海上航行与大型赛事筑牢安全防线。

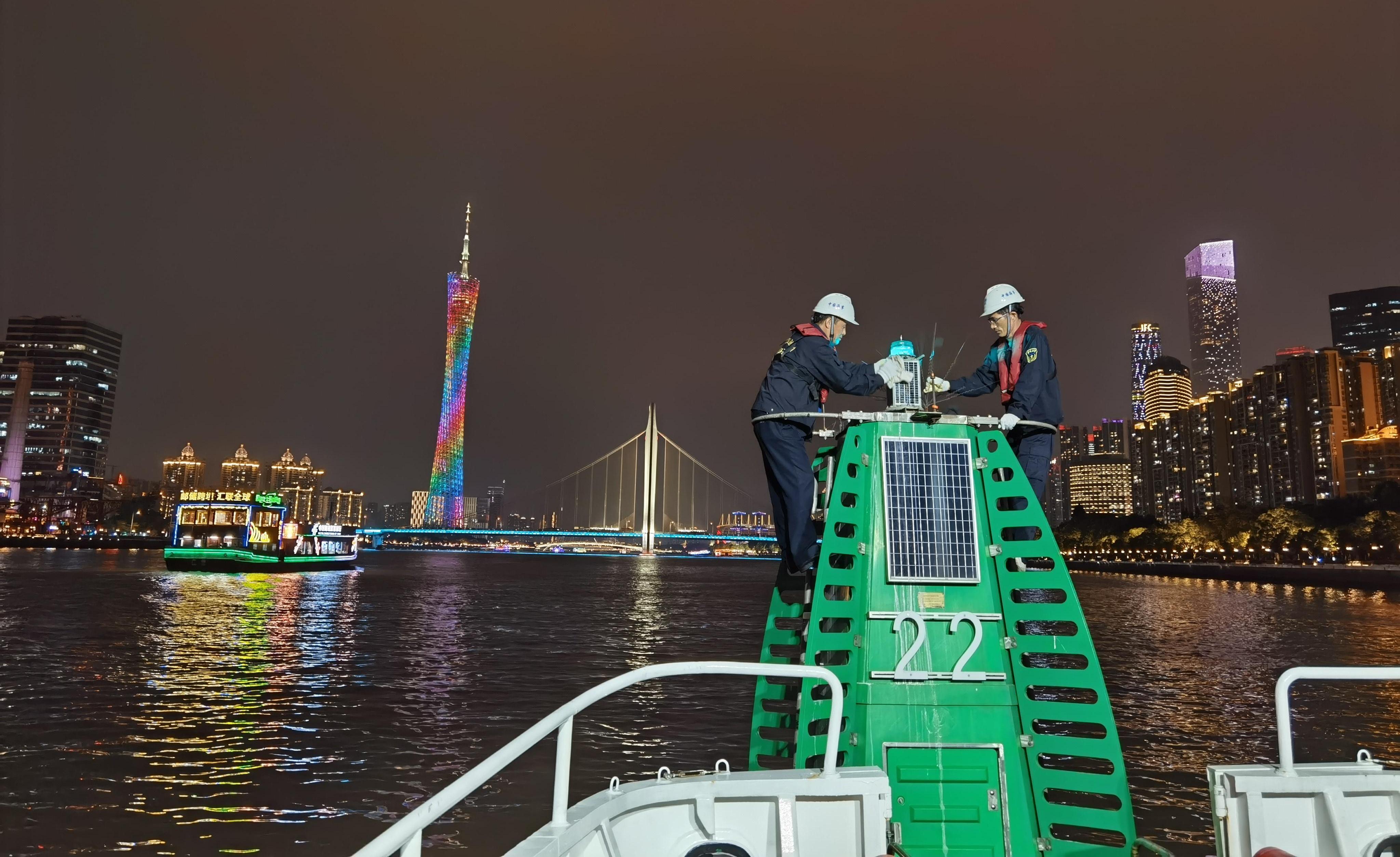

广州航标处筑起海上安全线

广州港进港航道多功能航标从1座增至8座,海上风电场航标设置超12处,6项科技创新成果获奖,5项发明专利,22项实用新型专利,广州航标处正以数字化手段筑牢粤港澳大湾区海上安全防线。10月28日,记者从广州航标处2025年新闻通气会上获悉,“十四五”期间该处航海保障工作取得显著成效,从深中通道到海上风电场,从商渔船防碰撞到电子围栏监控,该处立足专业优势,坚持创新驱动,不断提升履职能力和服务质效,通过优化航标配布、强化科技赋能、防范商渔船碰撞等举措,为粤港澳大湾区交通基础设施、海上新业态及“双碳”目标提供坚实航海保障。

“十四五”期间,广州航标处积极响应国家战略,全力服务国家及省市重点项目,为区域交通基础设施建设提供了坚实可靠的航海保障。顺利为广州如意坊隧道、金光东隧道、会展西隧道等十余个省市重点项目保驾护航;在跨江跨海桥梁领域,完成深中通道营运期水上助航标志变更、狮子洋大桥营运期航标工程以及虎门大桥辅航道桥施工期助航标配布,全方位保障桥区水域船舶航行安全。

同时,广州航标处大幅提升对港珠澳大桥和虎门大桥水域的水文、气象实时监测能力,对珠江口航道重点水域航标进行功能化改造,广州港进港航道多功能航标数量从1座跃升至8座,航道感知能力初步形成链条。这些举措不仅有效保障了跨江跨海桥梁邻近水域的通航安全,引导过往船舶安全通行,避免了船舶碰撞桥梁等风险,更为粤港澳大湾区的交通互联互通奠定了坚实基础。

“十四五”以来,广州航标处共完成三峡阳江沙扒海上风电场等超12个海上风电场项目施工期及营运期专用航标设置工程;在广东沿海外航路设置3座大型浮标,有效降低船舶进入海上风电场水域的风险,保障了施工期和营运期船舶通航安全,积极推动海上新业态发展,保障海上安全和加速推动国家“双碳”目标实现。

在海洋牧场建设上,广州航标处完成阳江半潜浮体式网箱平台项目航标工程、为江门下川平石寨养殖场应急设置航标,有力保障了海洋牧场养殖区内设施及过往船舶的航行安全,推动海洋生态保护与资源利用的良性互动。据介绍,科技创新是该处提升服务能力的核心驱动力。“十四五”以来,该处共获得5项发明专利,22项实用新型专利,另有6项课题研究获得中国航海学会科学进步奖,研究范围涵盖航标遥测遥控、无人机智能航标巡检等重点领域。

广州航标处相关负责人表示,2025年该处将启动“十五五”规划谋篇布局,持续加强科技创新和人才培养,推进航海保障事业的绿色化、智能化,为港航企业和区域经济发展提供更加优质高效的航海保障服务。

广州海事测绘中心发布新型数字航海保障服务成果

广州海事测绘中心在发布会上通报了“十四五”以来在航海保障数字化、标准化、国际化转型中的突破性成果。该中心可提供S-124航行警告、S-127航行规则等多项新型航海保障数字服务,已成体系化并具备成熟的对外服务能力,服务可覆盖全国超百万用户及近9000艘船舶,为粤港澳大湾区乃至全国水上交通安全提供坚实支撑。

广州海事测绘中心负责人介绍,根据国际海事组织(IMO)2029年起强制实施S-100系列标准的要求,该中心组建跨部门航警水文信息管理团队,聚焦国际海道测量组织(IHO)新一代通用海道测量数据模型——S-100系列标准规范研究与生产应用。经过近一年攻关,S-102高精度水深、S-104航行水位、S-124航行警告、S-127航行规则、S-129水位助航、S-421航线推荐等多项新型航海保障数字服务已实现从技术探索向常态化生产的实质性跨越,在提供优质航海保障服务方面迈出了坚实步伐。

目前,S-124航行警告可视化服务通过对传统文字航行警(通)告进行结构化、数字化改造,实现了航行警(通)告从文本格式向机器可读、图形化表达的转型,船载ECDIS可直接解析数据并在电子海图上动态叠加显示,还可根据船舶位置智能推送助航信息。另一核心成果S-127航行规则数字服务,通过语义化处理海事监管文件,将水上交通安全管理规定转化为机器可读的数字化产品,能够根据船舶航线与实时位置自动识别潜在违规行为,并及时推送预警信息,有效提升了船舶对复杂航行规定的执行效率。

记者从通气会还了解到,该中心还创新性整合S-102水深数据、S-104航行水位及S-421航线推荐服务,构建伴随式水位助航方案。该方案通过高精度海底地形模型与动态潮位信息叠加,生成实时安全等深线,结合船舶吃水参数计算潮汐窗口,为船舶提供精准安全通过时段,实现从基础数据到决策支持的闭环。

目前,新型数字服务已实现全国范围常态化更新,覆盖超过百万“海事通”APP用户及近9000艘船舶,特别为粤港澳大湾区的中小型船舶带来了实质性便利。

“随着新型航海保障数字服务的推广应用,将有效降低船舶航行风险与运营成本,提高航道通过能力和物流周转效率,助力水上交通降本提质增效。”广州海事测绘中心相关负责人表示,下一步,将持续深化S-100标准产品研发,优化数字服务细节,为交通强国建设及“人享其行、物畅其流”的美好愿景贡献海事测绘智慧。

编辑:李旭雅

责编:李旭雅

审核:连萌