“6轴7廊8通道”国家综合立体交通网主骨架建成率已超90%……前不久国新办“高质量完成‘十四五’规划”新闻发布会上,交通强国建设扎实推进引发媒体广泛聚焦。一组组亮眼数据,不仅标志着我国交通运输综合实力的大幅跃升,更彰显出加快建设交通强国的坚定决心。

是决心,更是同心。大国发展经纬万端,习近平总书记高度重视“发挥国家发展规划战略导向作用”。自党的十九大报告首次提出“交通强国”以来,交通运输部以落实《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》“两个纲要”为总抓手,坚持规划引领,组织编写《深入学习习近平关于交通强国的重要论述》《加快建设交通强国报告》和《加快建设交通强国五年行动计划(2023—2027年)》《关于加快建设国家综合立体交通网主骨架的意见》等重要文件,为交通强国建设筑牢理论根基、提供行动指南。

作为交通蓝图的“执笔人”,交通运输部规划研究院(简称部规划院)的科研人员始终握牢笔杆、锐意进取,精心构图、谋划未来,用心着色、创新引领。八年来,紧紧围绕加快建设交通强国的目标要求,动态跟踪“两个纲要”实施进程,深化国际对比分析与交通强国理论研究,以综合交通运输空间规划、城市群及中心城市交通运输规划、具有中国特色的现代绿色物流体系建设等规划理论方法与技术创新为核心方向,有序有力推进院交通强国建设试点工作落地见效,为交通强国战略谋划、规划编制、行业重大政策制定等重点工作注入更坚实的人才支撑与智力动能。

在大局中定位

在交通大国向交通强国迈进的新长征路上,一项项规划正在时间的画布上铺展成波澜壮阔的发展长卷。

“用中长期规划指导经济社会发展,是我们党治国理政的重要方式。”这一理念在交通运输领域体现得尤为鲜明:从锚定阶段任务的交通五年规划,到勾勒“全国一盘棋”的国家公路网、港口航道等基础设施布局规划,再到聚焦数字转型、绿色发展、安全应急的专项规划,各类规划层层叠加、环环相扣,推动加快建设交通强国的征程一程接着一程砥砺前行。

发展战略的时空落子,始终锚定历史伟业。部规划院在《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》研究起草中发挥基础性技术支撑作用,承担10项强国专题研究任务,牵头提供《加快建设交通强国报告》技术支持;深度参与《深入学习习近平关于交通强国的重要论述》研究编写,常态化开展交通强国领域国际国内对比分析工作。

在行业规划研究起草过程中,部规划院扛起技术主力军职责,承担行业五年发展规划,国家公路网、全国港口与航道、国家水上交通安全监管与救助系统等中长期布局规划的研究支撑,还承担海上溢油应急能力、北斗卫星导航系统应用、数字交通、绿色交通、综合运输服务等专项规划的技术攻关。

此外,部规划院还牵头完成长江三角洲地区、振兴东北老工业基地、促进中部地区崛起、深入实施西部大开发战略等区域交通规划研究,全力支撑京津冀、雄安新区、长江经济带、粤港澳大湾区、黄河流域、成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道等国家重点区域交通规划编制,为区域交通建设提供坚实保障。

从落笔处着眼

“凡事预则立,不预则废”“宜未雨而绸缪,毋临渴而掘井”。纵览历史长河,“规划先行”的思想早已融入民族发展脉络,成为日用而不觉的行动共识。

“我国综合交通网总里程超过600万公里”“试点工作已获奖项40余项、专利1800余项”……2024年10月,在江苏南京召开的加快建设交通强国大会上,由部规划院牵头研究起草的《加快建设交通强国报告(2023)》正式发布。这份报告系统梳理了一年来交通强国建设的新成效,精准研判当前及未来一段时期的国际国内环境,明确提出“坚持交通先行、把握发展机遇、推动高质量发展”的工作思路,对交通强国建设具有重要指导意义。

回溯报告编制历程,2023年岁末工作启动后,部规划院迅速组建由8个业务所、40余人构成的编制团队。半年多时间里,团队先后函调27个部委、9家参与强国试点的大型企业、37个省级交通运输主管部门,系统整理交通运输部、国家发展改革委、科学技术部等20余个单位及各省区市的核心资料,以极致严谨确保数据的全面性、准确性与可靠性。最终形成的报告,既为社会各界了解交通强国建设进展提供权威参考,也为全行业推进工作指明方向路径。

天道酬勤,功不唐捐。部规划院在报告中首次对交通强国建设目标的核心指标开展深度研究与量化评估,高质量完成这项艰巨任务,为加快建设交通强国清晰勾勒目标方向。

致广大而尽精微。除核心报告编制外,部规划院还持续跟踪综合交通运输体系、公路、水运等“十四五”重点规划项目实施情况,做好相关规划的动态评估;深入开展长三角、粤港澳大湾区、西部陆海新通道3个重点区域实施方案研究,推进上海港、宁波舟山港等重点港口规划编制,以精细化工作推动规划落地。

以创新为旨归

规划的本质,是用确定性应对不确定性。当今世界,“黑天鹅”“灰犀牛”事件频发,科学规划、规避风险的难度显著增加。面对“逝者如斯夫”的自然时间,面对“有时穿过尘埃,有时穿过泥泞”的历史进程,如何锚定确定性、把握发展主动权?

一份答案,藏在持续提升的科研创新能力中。

部规划院通过强化统筹协调、健全工作机制、推动联动协作、加大自研投入,扎实推进规划创新能力提升:优化规划研究数据平台,深化综合交通、运输服务、智慧交通等关键技术攻关;为交通强国试点搭建“借智引智”桥梁,联合清华大学、中国科学院、中国能源建设集团等单位开展试点任务关键技术突破;累计投入自有资金1500余万元,建成院综合交通空间规划分析和数据服务平台(TranSPAD),完善综合交通运输规划数据资源池,夯实数据底座,推动交通运输空间规划技术数字化转型。

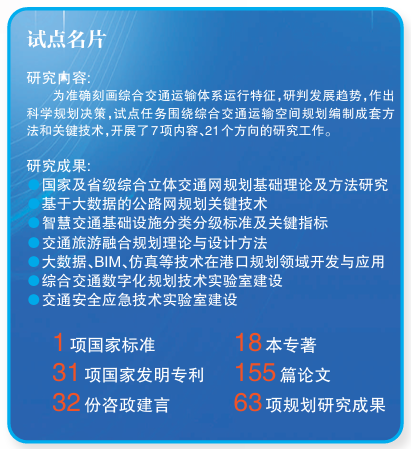

截至目前,全院3项试点任务已获得交通运输部验收批复,累计形成国家标准7项、专著31本,发表论文257篇,获得国家发明专利53项,试点成果丰硕,示范引领作用逐步凸显。

一份答案,写在自主培养拔尖创新人才的实践里。

部规划院始终将干部人才队伍建设摆在重要位置,加强院所两级联动,着力锻造堪当交通强国重任的高素质干部队伍。如今,在全院职工中,4人入选交通运输部专家委员会专家,3人获评交通运输行业中青年科技创新领军人才,14人成长为交通运输青年科技英才,100多人次入选部级公路、水运、信息、环保等领域专家库,人才梯队的“含金量”持续提升。

“十四五”收官在即,“十五五”谋篇蓄势,交通强国建设的阶段性部署正有序衔接、层层推进。部规划院院长、党委书记刘昕表示,未来将继续围绕建设安全、便捷、高效、绿色、经济、包容、韧性的可持续交通系统与加快建设交通强国的目标要求,以推动交通运输高质量发展为主题,以深化院改革发展与技术创新为动力,持续增强重点领域研究能力与咨询水平,高质量推进交通强国建设试点,奋力打造“双一流”规划院,为助力交通当好中国式现代化的开路先锋贡献更大力量。

□试点任务

综合交通运输空间规划编制成套方法、关键技术及应用

智绘综合交通运输发展蓝图

马衍军 李可 刘展铄 蒋舒宁

2025年中国国际服务贸易交易会沉浸式互动体验区,通过虚拟现实技术,展出的妇好鸮尊等古代文物漂浮在观众眼前,任其伸手轻触旋转、自由放大,让观众仿佛能够穿越时空,聆听它们讲述的历史故事。

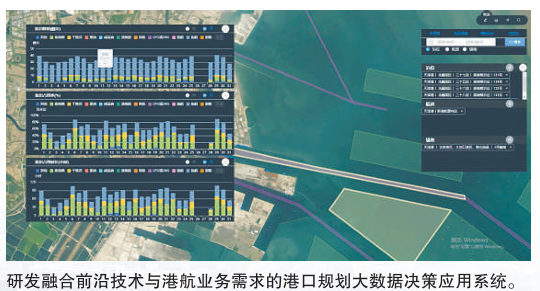

部规划研究院试点任务“综合交通运输空间规划编制成套方法、关键技术及应用”也打造了一种可以打破时空局限的技术。该任务集聚部规划院综合所、公路所、水运所、环境所、信息所、安全所、基础所等专业领域人才,依托综合交通规划空间分析和数据服务平台(TranSPAD),利用大数据、BIM、仿真技术,在数字空间里“孕育”出无数公路、桥梁、隧道,乃至港口。

枯燥数字变身生动图景

做好交通规划研究,除了跋山涉水、风餐露宿、笔耕不辍,还要向数据要效益、向技术要效率,这也是部规划院交通强国建设试点任务的重要内容。

部规划院建立综合交通规划数字化实验室,全面整合铁、公、水、航、邮、城市交通等综合交通运输数据要素,打造涵盖需求生成机理、推演预测、方案生成、跟踪评估、效率监测、交通国土空间分析等关键技术的TranSPAD,包含一个数据资源中心、一张空间规划底图和一套模型化工具集,实现从数据整合到规划决策的全链条数字化转型升级。

试点任务依托GIS空间分析技术,研发的“国家公路网规划建设管理系统”,像一位精密的“智能管控中枢”,串联起长远规划、五年建设计划、年度投资跟踪、项目进展评估的全链条,辅助公路建设有序推进,实现规划与落地的高效衔接。

港口规划的复杂度更甚,不仅要考量地理水文,还需衔接地区发展、产业布局等多重需求。试点任务首创“船舶行为链分析技术”,依托AIS船舶动态轨迹数据,技术人员能像回放电影般,拆解船舶从进港、锚泊、靠岸到离港的全流程行为,精准测算港口资源的适配度。截至目前,这些港口规划创新技法已支撑宁波舟山港、上海港、武汉港、北部湾港等十余个重大港口的总体规划修订。

水上交通风险是监管救助系统规划的分析对象,面对海量的水上交通流量、险情、事故等风险因素数据,试点任务首创“水上交通风险评估模型”并开发应用平台,通过水域网格化、指标标准化、结果渲染化等技术手段,使业务领域广泛、专业技术复杂、框架体系繁琐的监管救助系统规划方案更加精准和具象化,为《国家水上交通安全监管和救助系统布局规划》提供了研究支撑。

新科技深度赋能应用

当技术从规划端延伸到应用端,融合化、数智化、绿色化、安全化的技术革新,更催生出多元场景的创新落地。交通与旅游融合发展成为加快建设交通强国、文化强国和旅游强国等战略的重要载体。为实现交通与文化、旅游协同增效的叠加效应,试点任务深耕旅游风景道和旅游交通综合体理论研究与规划设计范式,利用GIS空间分析法评价路域旅游和景观资源价值,通过大数据推演游客出行特征与需求偏好,创新旅游风景道分级认定标准与旅游交通综合体规划布局方法。试点任务成果在安徽、四川、湖北、福建等多地应用,推动30余个交旅融合项目成功落地。

当公路与航道交织成网,以“数”赋能、以“智”提效的深刻变革正在上演。试点任务建立的“智慧交通基础设施分类分级标准及关键指标”,为我国智慧高速、智慧航道建设水平评价提供了一套科学系统的量化评价规范。

安全应急完善可靠、反应快速是加快建设交通强国的有力支撑。面对突发灾害,试点任务研发的“公路交通应急演练数字化推演系统”可还原公路塌方后救援车辆绕行路径、应急物资转运调度等场景,切实提升应急处置能力。

在水上交通安全领域,技术创新更实现前置防控。试点任务运用遥感合成孔径雷达技术,突破传统监测局限,可在广袤海域快速捕捉船舶位置与航行状态;为大型跨江海桥梁量身打造的防船撞预警系统,能实时监测船舶航向,一旦出现偏离风险,即刻推送预警信息。

如今,交通强国建设试点这块“试验田”正长成“丰收田”。目前,该试点项目已为104项国家及地方交通规划提供技术支撑,包括《国家公路网规划》等重大文件,斩获70项省部级以上重大科技奖项。

城市群及中心城市交通运输规划基础理论及关键技术研究

以高水平规划助力城市群高质量发展

李鹏林 邸小建 白柯炎 张晓晴 王婧

今年4月,杭甬高速公路复线宁波段二期通车。杭州与宁波这两大经济引擎,犹如一颗心脏的左右心房,迈入一小时通勤时代,为长三角协同发展注入强劲动能。

在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域重大战略布局与推进中,交通始终扮演着关键的纽带角色,而这一纽带的搭建与优化,正是规划引领作用的直接体现。

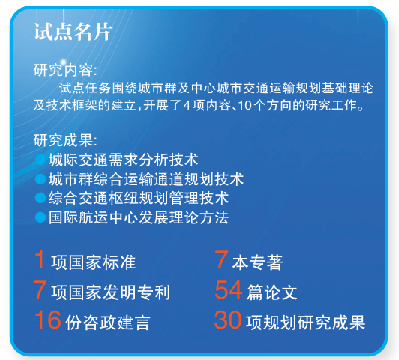

规划承载试点、试点支撑规划。“城市群及中心城市交通运输规划基础理论及关键技术研究”是部规划院交通强国建设试点之一,相关成果已悄悄融入区域协调发展之中。截至目前,试点任务已完成近60项规划与科研项目,支撑国家出台45项政策文件,一系列创新成果正悄然改变着中国城市群的交通格局。这些成果如同为城市群高质量发展装上了精准的“交通导航系统”,助力区域协同发展跑出加速度。

交通规划“一张网” 区域协同加速跑

在城市群发展中,交通基础设施互联互通是打破行政壁垒、促进区域一体化的“先行官”。

在长三角交通运输一体化发展研究中,部规划院研究团队首创“交通运输更高质量一体化发展评价体系”,让“一体化做的好不好”有了量化答案。报告用一张指标表给三省一市打分,这张“成绩单”成了长三角的“新罗盘”,哪里梗阻、哪里先行一目了然,为深入持续推进长三角交通运输更高质量一体化发展提供了科学依据和实践抓手。

今年是《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》实施的第五年。五年来,成渝地区交通一体化发展捷报频传。部规划院在成渝地区双城经济圈综合立体交通网规划研究中,创新运用自主研发的“城市群综合运输通道规划理论方法”,通过多源数据融合分析,精准识别客货流分布,实现通道资源的科学配置,形成的交通一体化规划方案,为印发《成渝地区双城经济圈综合交通运输发展规划》提供了坚实支撑。

通勤廊道精准绘 生活圈层活力足

“朝饮广州早茶,午品中山烧鸽,夜赏浪漫维港”已成为大湾区居民的日常。这背后,是都市圈交通同城化发展的重大突破。

针对跨城通勤难题,部规划院研究团队深度探索都市圈综合交通一体化规划理论,开创“大数据+小样本调查”的城际出行分析方法,精准识别通勤廊道,建立需求分析模型。这项技术为《都市圈城际通勤效率提升实施方案》提供了核心支撑,让“一小时生活圈”从愿景走向现实。

广深港通道是粤港澳大湾区最重要的交通经济走廊。为支撑广深港通道高品质工程规划建设,部规划院探索全新的通道规划范式,基于大数据和团队研发的系统效率、服务水平、资源利用“三位一体”系统最优模型,开展功能分析与需求预测,实现了广深港通道内线路的高效精准配置。这项创新成果为城市群地区综合运输通道规划提供了技术范本,助力大湾区“交通圈”与“生活圈”深度融合。

枢纽评价“一把尺” 航运中心“有标杆”

枢纽是交通网络的“锚点”,其布局优化关乎整个系统运行效率。

部规划院的“综合交通枢纽技术研发团队”长期耕耘在我国枢纽技术研发前沿,2021年12月获评交通运输行业重点领域创新团队。团队研究构建的“国家综合交通枢纽城市评价指标体系”,建立了涵盖六大维度、20余项指标的评价标准,为枢纽城市的布局建设提供了科学依据,配套开发的国家综合交通枢纽系统跟踪监测与分析系统,实现了对枢纽发展运行状态的实时把控,为推动我国综合交通枢纽现代化体系化发展提供了理论基础与技术工具。

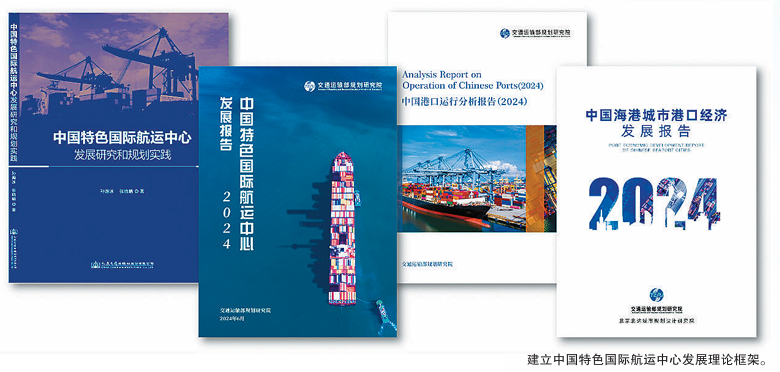

国际航运中心研究团队首创“中国特色航运中心发展理论框架”,针对高端航运服务业“补短板”问题,构建了“需求分析—产业选择—空间布局—贡献测算”的系统关键技术和标准体系,绘制了覆盖全国上万家航运服务企业的空间地理集聚图谱,成果直接支撑大连东北亚国际航运中心、重庆长江上游航运中心、青岛国际枢纽港等规划,有力推动了我国航运业高质量发展和港口经济转型升级,提升了我国港口城市在全球供应链网络中的节点控制力和服务辐射力。

科技赋能,规划引领未来。试点期间,研究团队依托成果形成了具有重大影响力的咨政建言10余篇,其中长三角交通一体化、综合交通枢纽、航运中心等3篇均获得国家领导批示,成果转化形成标准8项、专著7本、专利7项,获省部级奖项30项,已经应用于30余个通道、枢纽城市、航运中心等规划建设实践。随着新型城镇化战略深入推进,部规划院将继续以科技创新为笔墨,绘就人享其行、物畅其流的高质量发展新图景。

现代绿色物流体系建设关键技术研究

以“绿”为笔勾勒物流低碳新画卷

李弢 刘佳昆 杨道源 宋媛媛

在内蒙古包头至上海的公铁水联运线路上,满载成品钢材的列车呼啸驶出草原,经天津港高效集港装船后,平稳直抵上海铁驳码头;福州港融港码头内,更新换代的新能源重卡穿梭于码头与堆场之间,零排放的身影成为港区一道亮眼风景……如今,放眼我国经济“筋络”,《交通强国建设纲要》中“打造绿色高效的现代物流系统”的重点任务,正通过一项项扎实举措不断跃上新台阶。

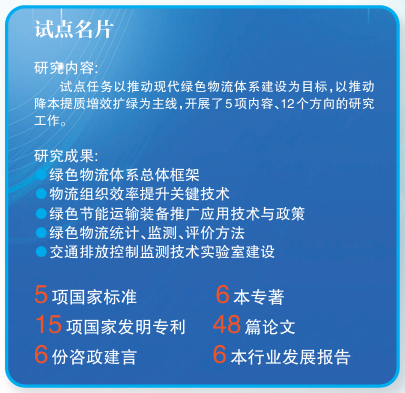

为切实服务交通运输绿色低碳转型,部规划院开展“现代绿色物流体系建设关键技术研究”试点任务,聚焦物流体系框架搭建、运输结构调整、多式联运、城市绿色货运配送等关键环节,深耕理论研究与政策创新,完善绿色物流统计、监测、评价方法,搭建交通排放控制监测技术实验室。一批可复制、可推广的典型成果与实践经验,为物流行业低碳发展注入强劲动力。

画好框架图 从国家到企业都有绿色指南

让绿色物流从零散实践走向系统推进,科学的框架体系是核心前提。依托试点任务,部规划院率先开展我国绿色物流体系发展特征、目标及框架体系研究,通过系统梳理国内外物流体系发展差异,结合我国经济社会发展实际,最终提出宏观层面的国家现代绿色物流体系总体框架与目标,为行业发展划定清晰路线图。

针对以往绿色物流各地施策、各自为政的难题,部规划院进一步探索政府与企业层面的绿色物流体系框架设计。从政府层面的绿色物流方案制定,再到企业层面的绿色供应链构建,一套套精准适配的技术方法与实施方案,有力支撑山西、青海、鄂州等省市制订物流规划,帮助苏州、无锡等市制订绿色物流发展方案,为新疆交投集团、浙江海港集团等企业提供物流发展咨询,让不同层面的物流绿色发展都有专业“导航”。

绿色物流的落地,离不开装备的迭代升级。部规划院针对性提出老旧营运柴油货车淘汰更新、新能源营运货车推广、新能源船舶推广等资金支持政策建议,助力装备绿色换代。这些研究成果已转化为实实在在的政策红利——有力支撑《关于推动交通运输与能源融合发展的指导意见》《交通运输大规模设备更新行动方案》《关于开展绿色低碳交通强国建设专项试点工作的通知》等文件印发实施。

搭建实验室 摸清“碳家底”算好“减碳账”

实现绿色发展,精准掌握碳排放数据是关键。部规划院牵头建立交通排放控制监测技术实验室,为物流低碳发展装上“智慧大脑”。实验室构建起全口径、多模式、高精度的交通能源排放技术数据库,涵盖运输方式、装备类型、燃料参数等关键信息,实现交通运输行业能耗与碳排放的精准核算,并打造交通运输碳排放预测及政策仿真模型,为减碳路径规划提供科学依据。

基于这套模型开发的全国交通运输能耗与碳排放核算监测平台,可以动态展示全国各省市交通运输需求、能耗及碳排放数据,也能为地方交通运输主管部门提供本地化的碳排放核算监测及碳减排路径规划服务。

畅通“经络” 助力高标准物流体系加快建设

降低全社会物流成本是建设全国统一大市场、加快构建新发展格局的重要基础性工作。试点任务聚焦交通物流降本提质增效,研究提出了一系列提升物流组织效率的关键技术。聚焦运输结构调整相关基础理论,提出不同货类、运距、区域的适宜运输组织模式和衔接方式。聚焦多式联运及城市货运配送优化关键技术,提出多式联运“一单制”、多式联运服务规则衔接机制和互认机制、城市绿色货运配送评估方法等理论和技术方法。

研究累计形成5项国家标准,发表6本专著和6本行业发展报告,获得了30余项科技奖项,支撑了20余项文件出台,被广泛应用于国家多式联运示范工程、城市绿色货运配送示范工程、综合运输服务“一票制、一单制、一箱制”交通强国专项试点、交通物流降本提质增效交通强国专项试点、绿色低碳交通强国建设专项试点的实施。

编辑:梁熙明

责编:

审核: