不待扬鞭自奋蹄

——南通大学为加快建设交通强国聚力汇智

今年上半年,高速铁路CRTSⅢ型板式无砟轨道隔离层用700克/平方米高强聚丙烯短纤针刺非织造土工合成材料被广泛运用于兰张铁路、贵南高铁、广汕铁路的工程建设中。这一非织造土工合成材料所依托的,是南通大学纺织服装学院张瑜教授团队研发的超长纤维均匀梳理成网装备、宽幅高速高定量针刺装备、常温冷轧覆膜及多功能复合装备,目前广泛应用于高速铁路、高速公路、水利工程、环境综合治理、围海造田、国防和核工业设施等国家重大工程。“我们还根据新疆巴哈公路、中老铁路老挝段、北京冬奥会京张铁路隧道、南水北调一线、兰州机场垃圾填埋、西藏玉龙沟尾矿库等重大工程不同工况要求,实施了柔性化精准定制加工,进一步推动科技成果转化。”张瑜介绍说。

交通是兴国之要、强国之基。2019年,中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》,明确从2021年到本世纪中叶,分两个阶段推进交通强国建设。到2035年,基本建成交通强国。拥有发达的快速网、完善的干线网、广泛的基础网;基本形成“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”。

巍巍学府毓秀,悠悠芳华百十。作为江苏省政府和交通运输部共建的地方综合性大学,南通大学将于5月28日迎来110年华诞,学校始终秉承“祈通中西、力求精进”的校训精神,主动对标新技术、对位新战略、对接新工科、建功新时代,多措并举加快建设交通强国,在推进学校高质量发展中结出了累累硕果。

对标新技术 提供科学研究新方案

加快建设交通强国,关键在于科技创新。“高校是关键核心技术攻关的主战场,必须对症下药,瞄准世界科技前沿,在关键领域、‘卡脖子’的地方下大力气,在前瞻性、战略性领域下好先手棋。”在南通大学校长施卫东看来,只有持续加大关键核心技术攻关创新力度,着力增强自主创新能力,才能以科研驱动发展效能提升。

在南通大学交通与土木工程学院雷达遥感实验室内,一个无人驾驶汽车毫米波雷达抗干扰模拟器正在运行:10辆无人驾驶汽车中,20个雷达设备、6种不同雷达波形自适应设计方法、雷达干扰环境感知波形更新系统,在模拟系统上逼真再现未来无人驾驶汽车相互干扰环境及其抑制效果,可以真实模拟各种场景下无人驾驶汽车的行驶性能,准确评估其抗干扰能力。

“这是国内第一套毫米波雷达抗干扰波形理论及仿真系统,这一系统将有效解决未来无人驾驶汽车的抗干扰技术难题,助推无人驾驶城市建设。”交通与土木工程学院党委书记张莉莉介绍。目前,与此相关的技术已在国际智能车辆顶级权威期刊发表高质量论文8篇,先后获得国家自然科学基金项目、江苏省自然科学基金项目等立项资助。

立足交通高质量发展,南通大学在城市公交、航道监测、城市路灯等领域开展了智慧交通相关研究与探索。基于物联网技术、大数据技术、全球定位技术、无线通信技术、地理信息技术等技术,南通大学研究提出了南通市智慧公交体系建设方案,为实现公交车的实时调度、监控运营,有效降低公交运营成本,提升城市公共交通吸引力奠定了基础;基于北斗卫星导航系统,南通大学研发了航道监测采样巡逻无人船控制系统,可实现自主航行、自动避碰、环境感知、数据采集等功能,为进一步提升航道智慧治理水平提供了技术支撑。

“推进交通运输绿色发展以及智能交通建设,必须立足新发展阶段,以推动交通运输节能降碳为重点,协同推进交通运输高质量发展和生态环境高水平保护,加快形成绿色低碳的运输方式,促进交通与自然和谐发展。”交通与土木工程学院院长、交通运输工程学科带头人施佺对此有着清醒的认识。

对标新技术,南通大学近年来在交通领域催生了许多科研的“种子”:主持及参与国家自然科学基金和省部级项目40余项,出版著作9部,发表高水平论文近260篇;获得国际专利3项、国家发明专利70余项;获得江苏省科学技术奖、工程建设科学技术奖等省部级奖项16项……

对位新战略 写好服务地方新文章

夜幕降临,南通市市区部分核心主干道上,一座座“智慧路灯”成为当地亮丽的夜景。这些路灯整合了智能节能照明、无线网络服务、智能充电等多种功能,是一个被安装了“智慧大脑”的多功能载体。灯杆上的LED显示屏可以监测气象,发布路牌指引信息;AI“智慧眼”能进行多场景识别,代替交警部门进行道路监测……

2018年5月,南通大学与南通市城市照明管理处等单位开启校企战略合作,成立“南通智慧照明研究中心”。短短两年,学校就与多个单位在智慧路灯毫米波雷达违章检测等方面开展了联合研发、专利成果转化等一系列合作。目前,路灯安装数量达到2000多套,围绕“智慧路灯”的研究已申请省级以上大学生创新课题4项。

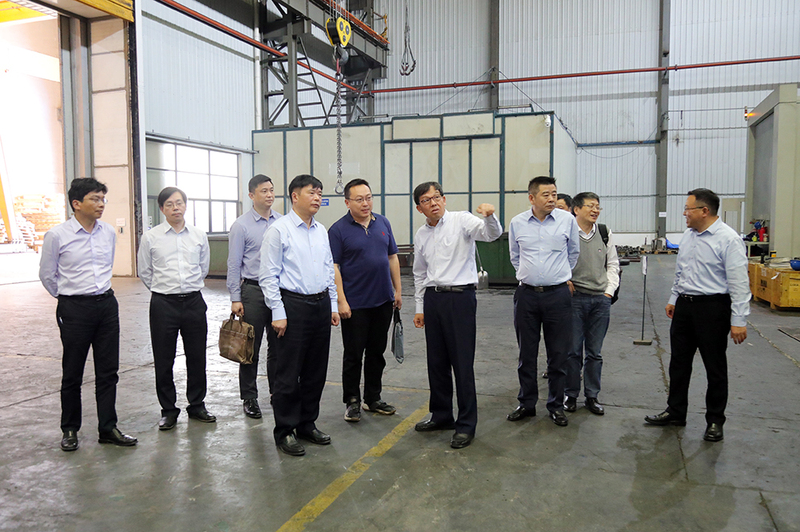

秉承“学必期于用,用必适于地”的办学理念,南通大学主动对接市场痛点和难点,组织优势学科、特色学科与地方特色产业或行业开展“线对线”的对接,组织老师与企业开展有针对性的“点对点”对接,形成科技助力社会发展的强大合力。

策应交通强国战略,沈强儒博士团队研究出一种复杂地质条件路桥建造仿真与植绿集成技术,有效地解决了特殊地质条件城市道路共同管沟施工精细化管理、施工中应力应变不对称问题,解决了桥梁施工过程中建造智能化及管控方面的技术瓶颈问题,推动我国交通领域的科技创新。

针对目前道路发光交通标志在使用和安装过程中存在的定位困难,容易形成裂缝、塌陷以及排水不畅等问题,徐勋倩教授牵头研发了直行发光和车道单元交通标志的新型安装方法。该方法不仅便于安装和维护,还可以有效避免因施工问题导致的返工问题,减缓或避免由于内部排水问题导致的线路老化、漏电等影响服役性能和安全的问题。目前,该技术已被推广至全国,并大规模地应用于道路发光交通标志的铺设中,为智慧路面建设和行人安全出行提供了可靠的保障。

为了让科技成果转化跑出加速度,南通大学还在国内高校中率先施行“事业化管理+市场化运营”的新型技术转移机构运行机制,形成了包括知识产权管理、科技成果转让及许可、横向科研管理、创业孵化管理、作价投资管理的专业化工作链,实现科研成果技术转移工作高效联动。

“高校从不缺乏创新的‘基因’,新时代高校服务地方发展,必须要打通产学研融合‘最后一公里’,弥合基础研究、应用研究、成果转化之间的‘断点’,才能真正做到‘把论文写在大地上’。”南通大学党委书记浦玉忠说。

对接新工科 探索人才培养新路径

问渠那得清如许?为有源头活水来。面向交通强国建设,迫切需要培养具备精深专业知识和卓越创新能力、具有交叉学科背景的复合型人才。

2017年,从新工科建设理念提出之时,南通大学人就敏锐地意识到,新工科改革的核心,就是要建立以产业需求为导向的人才培养模式,主动适应新技术、新产业、新经济发展。

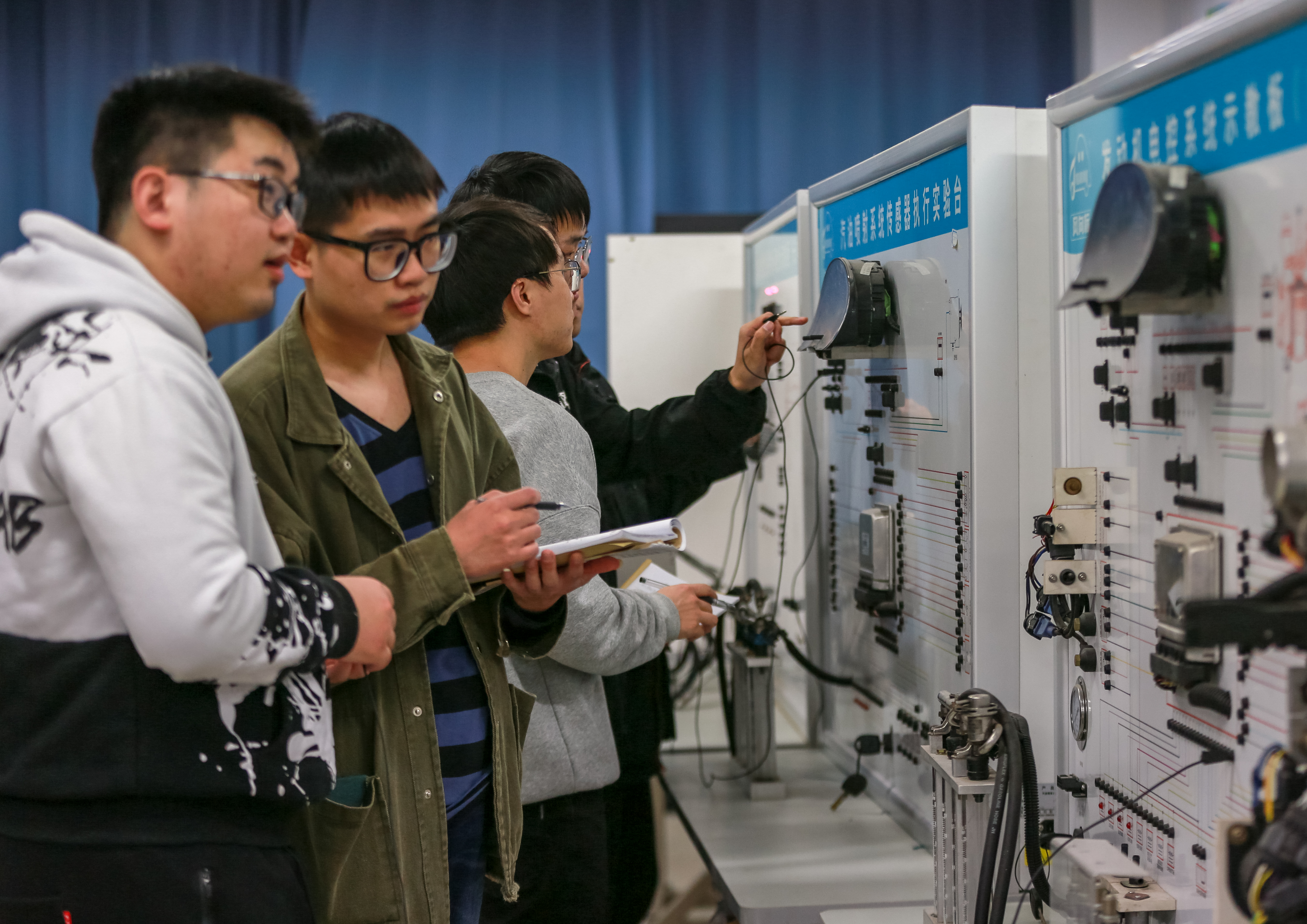

明者因时而变,知者随事而制。近年来,南通大学围绕高校人才培养与智能交通产业需求之间的结构性矛盾与错位现象,面向产业链与创新链需求,不断更新教学体系,推动开放办学。学校对原交通类专业课程体系进行科学融合,打破现有课程体系架构,按照“模块化体系、项目化课程、成果导向”的教学模式进行重构,形成新工科人才培养体系与基础课程群,实现宽口径、厚基础的目标。

同时,学校在专业教学计划中嵌入产教融合课程,将企业智能交通领域的前沿实践成果转化为教学内容,每年新增10余个校企联盟、产学研基地,与华为、科大讯飞等行业龙头企业合作,签订“订单式”培养协议,共建“人工智能+交通”网络课程。课程由学校教师和企业工程师共同组织教学,学生在企业完成实践教学,构建了多企业协同培养高素质工程人才教学平台,形成在学校打基础、在企业学尖端技术的新型教学模式和培养范式。

得益于这种校企协同双向育人模式,广大学子在这里拔节生长。在第16届中国研究生电子设计竞赛全国总决赛中,由刘佳丽、包银鑫两名研究生组成的学生科技创新团队研发的创新作品《低照明环境地下车库视觉盲区安全检测系统》在众多参赛作品中脱颖而出,荣获技术类竞赛一等奖。该系统以其精准的识别检测和全方位、立体式的预警信号,大大降低了低照明环境地下车库转角盲区碰撞事故的发生率,为地下车库行车加了把“安全锁”,被专家评委称赞为“作品实用,很接地气”。目前,该项目已申请国家专利4项,发表学术论文3篇,与多家公司签订产品转化合作协议,具有广泛的应用价值与广阔的发展前景。

春风化雨,润物无声。近年来,学校交通类学子获全国大学生“挑战杯”课外学术科技作品竞赛二等奖2项,全国数学建模竞赛、全国大学生交通科技大赛、中国工程机器人大赛等省级以上各类竞赛奖项180余项,承担大学生创新创业训练计划项目73项,发表科研论文80余篇,在校本科生申请发明专利和软件著作权30余件,毕业生就业率达98.5%以上,深受用人单位的欢迎。

建功新时代 丰富文化传承新载体

近日,一场特殊的捐赠仪式在交通与土木工程学院举行。临近毕业之际,南通大学大四学生王雪岩拿出自己珍藏多年的《张季子诗录》,无偿捐赠给学校。这本诗录是先校长张謇在民国时期的诗集记载,对研究张謇的教育思想具有重要的参考价值。

王雪岩说:“4年的大学时光,是母校引领我用求知的心灵去感悟生活的美好,教会我成长的道理。即将离别之际,我也想用这一特别的方式去感恩母校、回馈母校。”

2020年下半年,习近平总书记在企业家座谈会上,称赞张謇是爱国企业家的典范。作为南通大学的创始人,张謇提倡的“道德优美,学术纯粹”深深影响了一代又一代通大人,成为南通大学师生薪火相传的价值追求。全国精神文明建设典型莫文隋扶危济困、大爱奉献的精神是通大最闪亮的道德名片,享誉全国的通医优秀知识分子群体爱国奉献、勇攀高峰的品质是通大最宝贵的精神财富。

进入新时代,学校始终坚持立德树人这一根本任务,大力弘扬张謇爱国精神,传承红色文化。通大学子在守正创新中不断传承发展,在磨砺考验中愈发昂扬奋进,以实际行动践行着当代青年的责任担当。

在青海3000米高原上,南通大学莫文隋研究生支教团的志愿者们让青春在遥远的大山深处闪光。他们在支教过程中深刻体会到“教育平等”“教育均衡”的意义,用自己的实际行动接力守护孩子们的梦想,立志为祖国教育扶贫事业作出自己的贡献。正如南通大学第22届研究生支教团团长陈佳旭说:“当听到有的孩子的梦想只是去山的那一边放牛,我便告诉自己,一定要为孩子们插上梦想的翅膀,让他们开拓眼界,有梦可做、美梦成真。”

新冠肺炎疫情发生以来,一个个“莫文隋”不惧危险,挺身而出,毅然决然出现在医院或社区抗疫一线,尽己所能传递能量,播撒希望。“我是党员,我先行!”这是“90后”学生党员志愿者付其顿常挂在嘴边的一句话。在全国疫情形势最为严峻的时刻,他主动拨通了连云港港城志愿者管理中心的电话,加入抗疫防疫一线志愿服务队。志愿服务期间,他每天佩戴着南通大学学生党员服务胸卡,坚守在连云港高铁站。在志愿人员不足的情况下,他每隔两天来回骑行5公里,为因疫情被封闭的特殊青少年送菜上门并科普防疫知识,成为小朋友们温暖的“大哥哥”。因为表现突出,他也被共青团江苏省委授予“江苏省优秀志愿者”称号。

“家是最小国,国是千万家。非常时期,守护家园就是守护国家。”在南通大学,还有许多像付其顿这样的青年学子,他们主动作为、勇挑重担,用硬核力量和实际行动,诠释了最美、最炫丽的青春底色,一点点放大了“莫文隋”育人效应。据“志愿者打卡器”数据显示,南通大学“莫文隋”青年志愿者协会累积注册志愿者6.48万人,公益时长达99.2万小时,服务总时长常年位居全国志愿者组织首位。

善作善成,久久为功。“在推进特色鲜明的高水平大学建设新征程上,我们将主动对接国家战略,面向未来交通技术发展,充分发挥地方综合性大学的学科优势,激活人才引擎,以锐意进取的姿态和笃行不怠的作风为加快建设交通强国贡献力量。”浦玉忠说。

本文图片由 南通大学 提供

编辑:袁帅

审核:杜爱萍