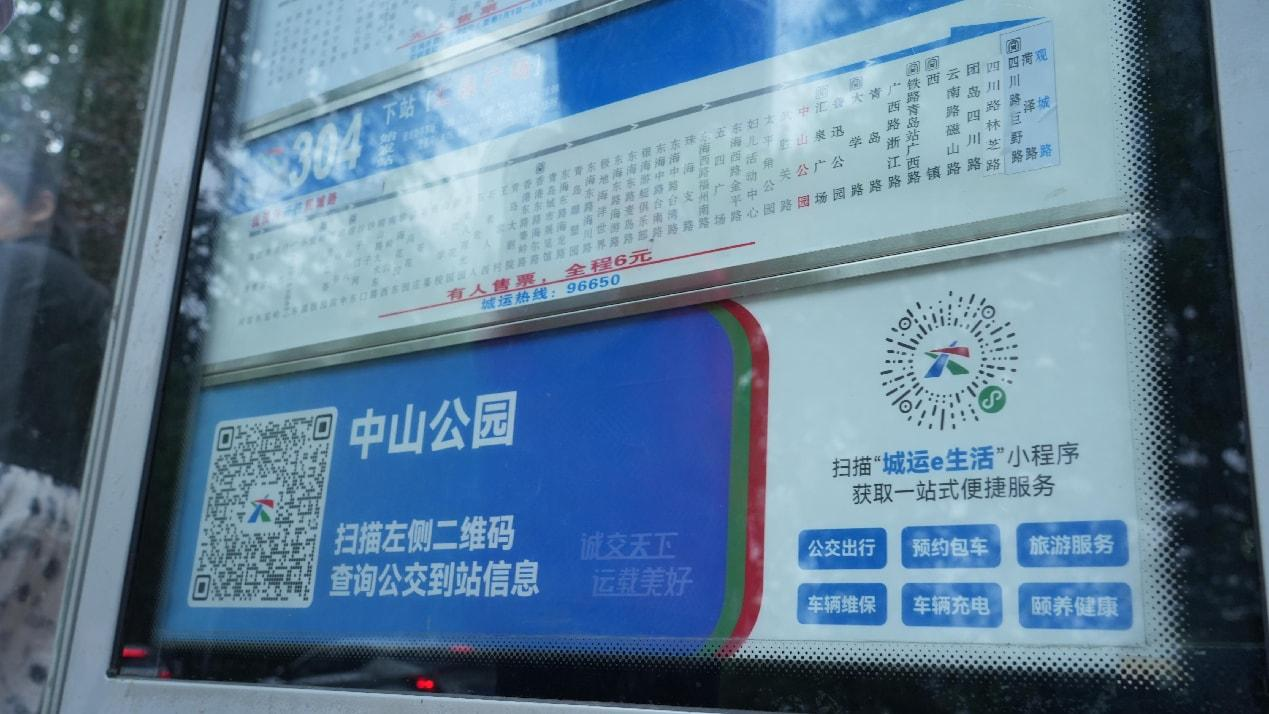

掏出手机扫描公交站牌二维码,即可获取公交车距离、预计到站时间等信息——这一便捷场景已在青岛前海一线主要公交站点实现。青岛城运数字科技有限公司成立仅两年,便斩获青岛市科技型、创新型中小企业、专精特新中小企业,山东省瞪羚企业等荣誉,以数字化创新助推智能交通发展,还积极融入智慧城市建设。

科技赋能,构建智能交通体系

青岛城运数字科技有限公司的成立,源于城运控股集团对数字化、智能化发展机遇的把握。为加速传统道路运输业务数字化升级,集团整合各版块数字科技队伍,于2023年组建该公司。作为集团数字化产业孵化器,其以构建大数据运营管理平台为契机,致力于打造对内保障生产、对外服务民生的智库服务型公司,目标成为“国内一流的交通产业科技企业”。

公司以大数据、云计算、物联网和人工智能等前沿技术为支撑,搭建集团数据中台、技术中台等基础架构,引进数字孪生平台实现公共交通全面数字化,建设数据治理体系推动数据资产变现。同时,积极开展外部合作,与北京城建智控创建“联合实验室”,还携手华为、航信、山东大学等头部企业和高校,共同推动城市交通智能化技术进步。

成立两年间,公司成果丰硕。目前拥有29项软件著作权、11项注册商标及4项发明专利,《基于公交大模型基础的智能调度系统和装备关键技术研究及创新应用》达国际先进水平,延伸项目获青岛市科技型中小企业创新能力提升项目奖金数十万元。此外,公司入选2024年度第一批DCMM贯标试点企业名单,获数商企业评估证书,跻身山东省最具成长潜力企业阵营。在青岛联通二枢纽混合云中心,8366核计算资源持续运转,1525TB运营数据(相当于50个国家图书馆藏书量)在此沉淀,为业务发展提供坚实数据支撑。

在公交服务优化方面,公司在前海一线主要公交站点实现专属二维码全覆盖,市民扫码即可获取公交实时信息。下一步,该模式将逐步在全市公交站点推广,让更多人享受科技带来的便利。

多元布局,打造智慧城市“生活一张网”

为融入智慧城市建设,公司倾力打造“生活一张网”创新应用服务平台。该平台串联城运集团“1+6+1”产业生态体系,推进业务全流程线上化,对内整合各板块资源,对外汇聚多领域产业服务,实现“一网连接千家万户,一网赋能美好生活”。

平台核心载体“城运e生活”App功能丰富。公共出行板块可实时查询公交信息;城运快充板块能快速找到附近充电站并扫码充电;文化旅游板块集成购票、房车租赁、攻略查询、酒店预订等服务。此外,App还涵盖通勤班车、预约包车、汽车维修、商务旅游等业务。

借助物联网、5G、人工智能等技术,平台完善升级近百项模块,以优质公共出行服务为基础,整合延展城运快充、文化旅游、汽车维修等多种生活场景,实现衣、食、住、用、行全场景覆盖。同时,全面升级“城运码”,达成城运集团所有业态“一码通”和多场景支付无缝对接。针对老年人群,推出操作简单、字体更大的“长辈版”,提升老年人生活便利性与幸福感,获市民广泛认可。

在市场推广方面,公司团队攻坚克难。为推动“城智达”车载智能控制一体机量产,工程师团队在三伏天的沿海湿热车间连续144小时测试,攻克核心算法难题;项目组负责人曾背着50多公斤设备箱坐火车参加展会,该设备最终成功进入8家知名车厂供应链,实现营收2800万元,并与多地公交达成合作意向。推广“生活一张网”平台时,运营团队与300余家商户谈判,青年团队跑遍30多个社区开展地推拉新。截至2025年7月,平台注册用户达16.5万,总交易额突破7422万元,实现数据资产变现。

人才驱动,创新机制激发发展活力

人才是企业创新突破的关键。在青岛市2025年“7.26工匠日”暨职工创新创造大会上,公司信息工程中心副主任刘晓栋获“青岛市职工创新能手”称号。自2013年加入集团,他深耕车载设备研发一线,2021年首创“除法故障排查体系”获集团技能竞赛一等奖,2024年带领团队研发的“城智达”获全国交通智慧创新案例奖,还参与省级重点项目并获科技创新奖项。

类似刘晓栋的技术骨干在公司并非个例。在青岛市人工智能训练师职业技能竞赛中,公司李丽华获职工组二等奖,柳森获优秀奖。此次竞赛吸引106家单位400多名选手参赛,公司5名参赛选手中3人入围决赛,展现出强大的技术团队实力。

为培育青年科技人才,公司推出“数字工匠”建设计划。以个人积分制为核心,设置导师带徒、金点子大赛等11项特色活动,助力青年人才提升多种思维能力;同时以实践为抓手,让“数字工匠”在技术攻关、创新等方面发挥作用,为人才成长搭建实践平台。

在管理机制上,公司创新推出“轮值值班主任”制度。每周1名专业技术人员通过抽签轮值,享有除决策外的最高权限,承担17项职责。该制度打破传统管理壁垒,带来多重成效:一是打破“信息孤岛”,促进跨部门资源高效流动;二是锤炼复合人才,助力专业技术人员向“管理通才”转变;三是倒逼流程优化,让管理机制更贴合业务需求。

如今,“人人都是管理者”的理念在公司逐步落地,推动团队从“被动执行”转向“主动创造”。人才培养与管理创新相结合,为公司持续突破技术瓶颈、实现高质量发展提供了坚实动力。

编辑:袁梓晴

责编:

审核:李春晓