无人机智慧巡检与应急处置关键技术装备及系统。

全寿命不锈钢丝拉吊索。

ETC2.0系统架构、技术优势及相关产品。

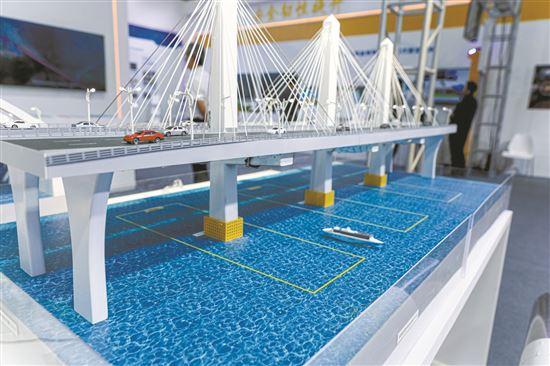

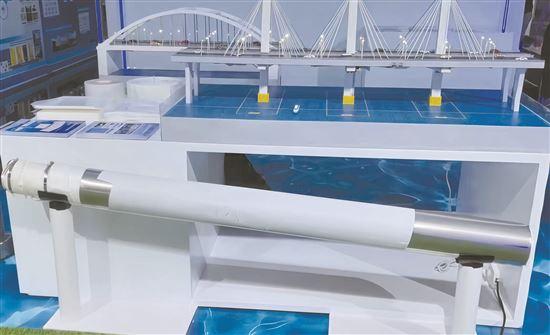

船舶碰撞桥梁综合展示。

公路安全韧性提升相关标准。

缆索防火护套。

可复用立柱声屏障一体化护栏。

科技赋能 守护民生通途

从应对极端天气导致的线路中断,到化解突发事故引发的连锁反应,从统筹日常运维的精细调控,到构建跨区域应急联动的坚固防线,“韧性”为交通运输的规划、建设与管理注入了前瞻性的智慧——它要求每一条公路、每一段隧道、每一座桥梁,既要有承载流量的“筋骨”,更要有抵御冲击的“生命力”,让流动的中国在任何时候都能保持稳健的节奏,让民生通途在考验面前始终畅通无阻。

截至2024年年底,我国公路通车总里程达549万公里,已基本建成布局合理、干支衔接、连接城乡、四通八达的现代化公路交通网络体系。这一广泛覆盖的公路网络,高效服务着14亿民众与4.53亿机动车的出行,有力支撑起一个充满活力、高效运转的中国。近年来,庞大的公路基础设施也面临着愈发严峻的灾害风险挑战,不仅严重影响公路交通正常运行,还对人民生命财产安全构成威胁,这就对公路交通网络与基础设施的安全提出了更高要求。

建设安全、便捷、高效、绿色、经济、包容、韧性的可持续交通体系,是支撑服务经济社会高质量发展、实现“人享其行、物畅其流”美好愿景的重要举措。2023年,全球可持续交通高峰论坛指出韧性在可持续交通运输发展中意义重大。

交通运输部积极响应,高度重视公路安全,将公路安全韧性作为落实国家总体安全观的重要抓手,先后出台了《关于进一步提升农村公路防灾减灾能力的意见》《交通运输部关于进一步提升公路防灾抗灾能力的指导意见》等政策文件,会同国家发展改革委将公路安全韧性提升工程纳入国家“两重”资金支持范围。以安全韧性理念,系统降低公路自然灾害发生率,有效遏制灾害易发、多发势头,避免重大事件发生。

交通运输部公路科学研究院(简称部公路院)作为公路交通领域科研国家队,坚持以加快建设世界一流研究院为目标,在基础设施长期性能监测评估、高耐久性基础设施、绿色高效养护与加固、自动驾驶车路协同等方面取得一批重要创新成果应用于国家重大工程。今年,为进一步规范和指导公路安全韧性提升工程,交通运输部公路局组织技术支持单位编制《公路安全韧性提升技术指南(试行)》(简称《指南》)。部公路院作为主编单位之一,为《指南》编制发挥了智囊团作用,在编制过程中进行了大量的工程事件、灾害调研,吸取了国内外有关科研、高校、设计、检测、运营等单位的研究成果和应用经验,参考、借鉴了国内外先进的标准、规范和手册。

在公路安全韧性提升技术领域,部公路院同样践行科技先锋的使命与担当。这几年,部公路院集中在公路风险评估、监测预警、韧性提升和防灾减灾四大领域取得30余项突破性进展,形成全链条技术体系,多项成果填补国内空白,全面支撑公路安全韧性专项工作。在日前举办的第十七届国际交通技术与设备展览会(简称交通展)上展出的路况检测车、公路自然灾害一体化告警阻拦设备、ETC2.0等多项已应用于公路现代养护试点、公路监测预警、结构安全监测和公路安全韧性提升的技术与装备,吸引了大量专业观众驻足。这是长期以来部公路院深耕行业重大需求的科技攻关,高度重视成果转化工作的丰硕成果。

今年年初,交通运输部党组书记、部长刘伟调研部公路院并主持召开座谈会。刘伟强调,部公路科学研究院要加强基础研究和前沿技术、关键核心技术攻关,提升公路智能、绿色、安全和韧性水平,为奋力加快建设交通强国、努力当好中国式现代化的开路先锋作出更大贡献。

面向为部服务、为行业贡献智慧力量,部公路院深知任重道远。当下,我国公路安全韧性的技术体系有待进一步健全完善,公路建设、养护、运营等全周期安全韧性提升长效机制急需优化。一直以来,部公路院在全寿命周期公路养护、公路安全韧性提升等领域持续探索,未来,要加快公路风险辨识与防控关键技术研究,完善公路安全风险防控体系;要加强公路灾害发生及演化机理、多重致灾因素叠加规律探索;要与正在开展的公路自然灾害监测预警、公路安全韧性提升等试点工程深度融合,借鉴国内外先进经验,通过理论研究、工程验证、总结提升与完善等手段,探索我国公路安全风险辨识和管控的新模式、新方法。同时,加快建立公路安全韧性的科学依据,完善公路的规划、设计、施工、养护、运营等管理制度短板与不足;成立公路安全韧性提升科技服务团队,开展标准研究、督导调研、验收评估和科技示范等工作,服务保障好公路安全韧性提升工程有序开展。

风险评估——

指南搭配装备提升防控水平

加快完善公路安全风险辨识办法、建立健全风险分级分类标准,并形成公路安全韧性提升技术指南,是新形势下的新要求。

部公路院积极开展相关技术研究与实践,在评估领域编制了5部技术指南或规程,其中《公路安全韧性提升技术指南(试行)》《公路桥梁抗洪能力检测评定标准》2项标准填补了国内相关领域空白,进一步完善了公路灾害风险与安全评估技术体系。

部公路院主持编制的行业标准《公路在用桥梁抗震性能评价技术规程》从地震作用计算、抗震状况评价、桥梁状况检查与状态检测、地震反应计算、抗震能力评价5个方面对公路在用桥梁抗震性能评价进行细化技术规定,填补了公路在用桥梁抗震性能评价技术空白;主持编制的《公路桥梁抗洪能力检测评定标准》建立了桥梁抗洪性能评分的层次分析计算方法,解决了公路桥梁抗洪能力验算无据可依的问题,是国内首部公路桥梁抗洪能力检测评定标准。

同时,部公路院还自主研发了快速智能化公路网风险评估成套技术装备,能够完成170余种交通安全设施的识别,识别准确率超过90%,实现了风险要素快速感知、辨识诊断等功能,与行业指南标准无缝衔接,可广泛应用于安全设施韧性评估,路网风险排查,养护计划、资金使用计划的制订,助力路网风险防控水平快速提升。

韧性提升——

多维度筑牢屏障绿色与安全兼顾

在提升公路交通系统韧性的探索中,一系列创新技术与装备应运而生,从桥梁结构安全到公路边坡稳定,从抗灾能力强化到智能预防,部公路院构建起全方位的公路安全韧性提升解决方案,为公路交通的安全稳定筑牢防线。

大跨度特殊桥梁的韧性提升成为技术创新的重点领域。部公路院研发的船舶碰撞桥梁主被动预警防护系统,大幅降低船舶撞桥风险;创新研发的缆索防火护套采用新型气凝胶耐高温复合材料,耐火90分钟,索体温度始终低于300摄氏度,达到国际领先水平;首创的全寿命不锈钢丝拉吊索,彻底解决拉索钢丝锈蚀断裂风险,实现“桥(缆)索同寿”,为百年工程奠定基础。

针对桥梁抗震与抗撞击,多项技术成果亮点突出。部公路院发布的《公路在用桥梁抗震性能提升技术规程》,从延性能力提升、减隔震能力提升、消能减震能力提升、抗震措施提升4个方面细化规定,填补了该领域技术空白;开发的高阻尼隔震橡胶支座,阻尼比达12%至17%,适用于9级及以上高烈度区,为桥梁抗震提供“稳如泰山”的保障;桥墩附着式柔性防车撞装置通过周向阻尼元件变形耗能,大幅削减撞击力,模块化设计使其维修更换更便捷。

交通安全设施的韧性提升兼顾绿色与高效。部公路院推出的新型交通安全设施体系,包括公路锌铝镁镀层高强钢无损提升波形梁护栏体系,建设成本降低5%至10%,碳排放减少约30%;可复用立柱声屏障一体化护栏及铝合金护栏,覆盖多防护等级;既有护栏再利用技术则实现不同规范版本护栏的等级升级,建设成本可以降低10%至15%,碳排放减少30%,助力公路设施循环利用与安全韧性双提升。

智能化技术为韧性提升注入新动能。部公路院研发云平台智能融冰系统,通过传感器、物联网和大数据实现结冰精确预警,结合自动化喷洒终端,为重点路段抗冰除雪提供信息化支撑;开发的多灾害耦合下大跨径桥梁非线性稳定性求解器,在设计建造期识别结构敏感区准确率超90%,运维期失稳溯源分析提速60%,解决了失稳临界态识别难题,为桥梁监测与溯源提供高效工具。

监测预警——

整合学科优势形成安全闭环

为解决公路突发自然灾害不能第一时间告警与阻拦的难题,一系列先进的监测预警技术应运而生,为保障公路交通安全、提升道路韧性注入了强劲动力。部公路院凭借深厚技术积累与全产业链优势,针对近年重大公路灾毁事件,整合多学科资源,打造了覆盖灾毁感知、预警、阻拦、应急处置的闭环系统。

针对桥梁垮塌、边坡坍塌等风险,部公路院研发了温度、振动、倾角一体化快速感知设备,还利用沿线光电缆开发监测技术,并融合视频、雷达、卫星等多尺度观测技术与公安、气象等多源数据,构建地、空、天立体化感知网络,精准捕捉高风险路段状态变化。依托感知数据,报警阻拦体系联动路侧爆闪灯、情报板、定向广播等多种设施,通过声、光、字等多形式警示,结合导航、广播等渠道,确保信息广泛触达,及时阻拦车辆人员进入灾害区域。同时,车载终端作为更加精细化的信息发布手段,可成为司乘的“贴心助手”。目前,一体化感知设备已在重庆、四川等多地桥梁、边坡稳定运行,整套系统也在湖北、广东等省份试点工程应用,成效显著。

在桥梁安全监测领域,部公路院多项技术成果令人瞩目。在基于多源感知的桥梁火灾智能预警系统中,拥有自主知识产权的分布式传感器和无人机热成像早期识别系统,可实现桥梁安全实时评估、分级预警及应急决策。公路桥梁防船撞预警系统,利用AIS、激光雷达等技术监测船舶运行的轨迹、偏航与超高,具备助航信息发布、事件报警、事故溯源等功能,有效降低船舶撞桥风险。部公路院还开发了无导航信息高墩桥梁下部结构及密闭空间内无人机快速检测技术,实现了桥下空间无信号自动化侦测,为复杂场景下的桥梁检测提供了高效精准的解决方案。

防灾减灾——

灾情快速响应保障通行效率

近年来,交通运输部强化极端天气预警和主动防御措施,持续调度全国公路隐患排查,提升应急抢通和灾害防控能力,我国公路交通防灾减灾能力显著提升。部公路院也从不同角度发力,在提升应急处置能力、保障道路通行效率、降低安全风险等方面创新技术,为公路交通领域的防灾减灾工作注入了强大智慧动力。

部公路院主编的《公路交通应急抢通技术规程》(JTG/T6410-2025)是我国公路运营板块应急处置的上位标准,针对当前应急抢通工作中响应机制不完善、方法流程不统一、技术应用不规范、资源配置不合理等问题,规范了公路交通应急抢通的标准化技术、方法、装备和流程,可指导行业科学高效实施应急抢通,保障公路网畅通和运行安全。

在防灾减灾方面,部公路院开发的高速公路无人机智慧巡检系统集数据融合、智能研判、应急指挥于一体,可实现灾情快速响应与交通疏导,让高速公路应急保通更高效、更智能。干旱荒漠区高速公路无人机智慧巡检与应急处置关键技术装备及系统攻克了无人机组网协同探测、雷视环多源数据融合、交通事件智能研判、自动充电自主定期巡航等关键技术,大幅提升路网层面中断事件快速识别、交通疏导和应急处置能力。

在快速抢通装备方面,部公路院还研发了轻高强铝合金组装梁桥。该装备具有轻质高强与模块化设计,以及免器械快速装配等优势。相比传统贝雷桥梁,承载能力提升30%以上,架设工作仅需2至3人,在1个小时即可完成。作业效率大幅提升,适用于应急、野外作业与工程通道建设等。

这些技术创新从高性能材料到智能系统,从被动防护到主动防御,全方位提升了公路交通基础设施的防灾减灾能力。

编辑:李盈臻

审核:于淼