极端天气和突发事故只是小概率事件,但由此带来的影响暴露出交通运输系统在应对突发情况时的不少问题。在极端、恶劣条件下,缺乏足够有效的应急预防措施;面对突发事件,不能及时调整优化资源配置,无法提供充足有效的替代出行方案,如紧急高效调度公交车、网约车、共享单车等运力提供接驳服务;突发事件发生后,受技术、管理、多部门协调等方面的限制,难以快速恢复正常运营。

归根结底,交通运输系统应对突发事件的疲软表现源于韧性不足。我们迫切需要提高交通运输系统韧性,以应对各种不确定、不稳定的风险。

地铁突发事件暴露城市应急能力短板

2023年12月14日晚,北京地铁昌平线西二旗至生命科学园区段发生一起地铁追尾事故。北京官方发布通报称,共有515人送医院检查,其中骨折102人,无人员死亡;初步调查,事故原因为雪天轨滑导致前车信号降级,紧急制动停车,后车因所在区段位于下坡地段,雪天导致列车滑行,未能有效制动,造成与前车追尾。

事故发生后,昌平线一度全线停运,直到第二天早晨恢复部分区段运营,第三天恢复全线运营。该地铁线路瘫痪期间,受影响的不止车厢内的乘客,还有更多乘客出行困难。西二旗地铁站周边聚集着众多互联网公司,大部分员工依靠地铁通勤,每日的地铁客流量达几十万人次,地铁停运让原本计划地铁出行的人们转向公交车和网约车,但由于雪天和事故双重因素导致需求激增、路面通行受阻,这两种替代交通方式也无法及时调度并有效运转。无奈之下,不少乘客选择在站内焦急等待,部分乘客只能顶风冒雪步行回家,有的甚至走了数小时。

类似事件在全球范围内屡见不鲜。2017年6月,美国纽约发生地铁列车脱轨事故,曼哈顿4条地铁线路一度中断运行;2020年1月,印度尼西亚首都雅加达持续受极端暴雨影响,交通运输系统几近瘫痪;2021年10月,美国华盛顿发生地铁列车脱轨事故,事后为了排查隐患,不得不停运60%的车辆,市民出行受到严重影响。

增强交通运输系统韧性迫在眉睫

习近平主席在2023年9月25日致全球可持续交通高峰论坛的贺信中强调,建设安全、便捷、高效、绿色、经济、包容、韧性的可持续交通体系,是支撑服务经济社会高质量发展、实现“人享其行、物畅其流”美好愿景的重要举措。

“韧性”这一概念最早在物理学科提出,用来描述材料在外力作用下形变后的复原能力,后来又应用到了生态和社会等领域,强调系统在不改变自身基本状况的前提下,对干扰、冲击或不确定性因素的抵抗、吸收、适应和恢复能力。

交通运输系统网络庞大,极易受到自然和非自然因素的干扰,如暴雨、暴雪这样的极端天气,还有突发公共卫生事件、交通事故等。作为维持城市日常运转、促进城市经济发展的支柱,交通运输系统在面对干扰时需要承受的压力可想而知。因此,增强交通运输系统韧性对于城市可持续发展而言迫在眉睫。

我国从国家到地方,各类政策也强调要增强城市及交通运输系统韧性。《国家综合立体交通网规划纲要》提出,提升安全保障能力,提高交通基础设施安全水平,完善交通运输应急保障体系。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出,增强城市防洪排涝能力,建设海绵城市、韧性城市。在地方层面,北京是全国第一个把韧性城市建设纳入城市总体规划的城市,并且相继在2021年10月和2023年10月发布了《关于加快推进韧性城市建设的指导意见》和《北京市韧性城市空间专项规划(2022年—2035年)》。重庆和广州也都将构建韧性城市作为城市基础设施“十四五”规划中的重要任务,南京市还制定了《“十四五”应急体系建设(含安全生产)规划》。

构建抵御—吸收—适应—恢复的闭环

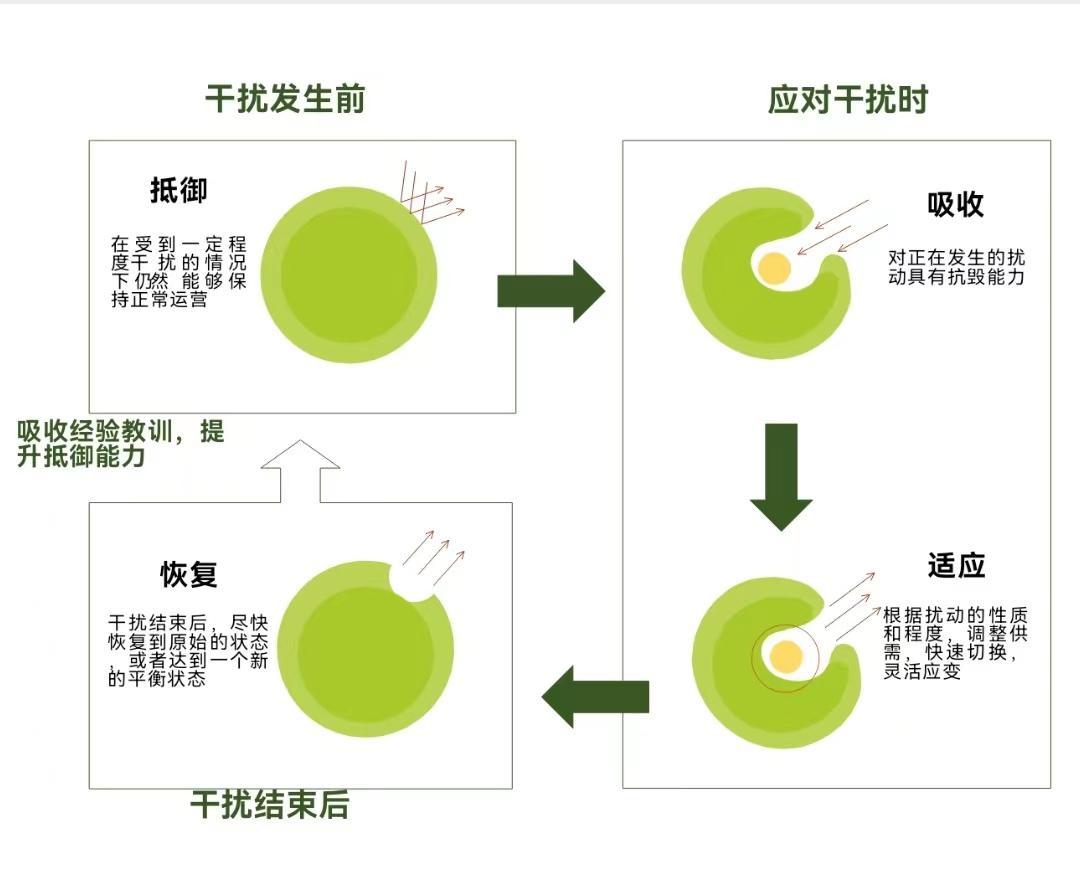

具有韧性的交通运输系统,需要在面对各种不确定性风险的情况下,都能够保持运输服务的安全性、可靠性、有效性,因此就要提升四种能力,即抵御能力、吸收能力、适应能力和恢复能力,并形成能力构建的闭环。

抵御能力即“防患于未然”的能力,也就是交通运输系统在受到一定程度干扰的情况下仍然能够保持正常运营的能力。例如,交通运输系统可以通过加强基础设施的建设和维护,防止因为设施损坏而导致的运输中断;定期进行系统隐患排查和可靠性分析也能帮助识别和改善系统缺陷。

吸收能力是对正在发生扰动的抗毁能力,使得系统受到的破坏程度最小,保障系统更多组成部分的正常运行。提升吸收能力,需要建立健全应急协同联动机制和应急预案并及时启用。提升吸收能力的措施还包括加强信息技术系统建设,确保对突发事件正确进行提前预警和及时干预。

适应能力是根据扰动的性质和程度,利用现有资源和备选方案,实现快速切换和灵活应变的能力。这需要交通运输系统具备足够的冗余性和多样性,能够在扰动发生时,利用备用的运输方式、路线、枢纽等,维持运输服务的连续性和可用性。提升适应能力的措施包括加强综合运输服务的协调联动、优化综合运输服务的网络布局、利用信息技术提高运输效率和服务质量等。

恢复能力是在干扰结束后,解决造成扰动的根本问题,尽快恢复到平衡状态。交通运输系统可以通过加快扰动原因的排查和处理,尽快恢复交通基础设施的正常运行,提高交通运输系统的可靠性和安全性;相关管理部门需要通过总结和评估扰动的应对经验和教训,完善和更新交通运输系统的应急预案和风险管理,提高交通运输系统的抗扰能力和可持续性。

总结而言,在扰动发生前,交通运输系统应具有抵御能力,能够规避或者减轻扰动的影响;在应对干扰时,交通运输系统应具有吸收、适应能力,能够使得系统因扰动受到的负面影响最小,并迅速利用现有资源应对紧急情况;在扰动结束后,交通运输系统应具有恢复能力,能够迅速恢复到正常或者更优的平衡状态,并吸取经验教训,不断提高系统的抵御能力,应对未来的未知风险。

抵御能力、吸收能力、适应能力和恢复能力是构建韧性交通运输系统的关键,我们需要尽快提升这四项能力并形成闭环,从而支撑服务整个城市和社会的可持续发展。

北京地铁昌平线的事故已得到妥善处理。交通运输部近日也印发了《关于开展城市轨道交通运营安全隐患排查整治专项行动的通知》,总结此次事故的原因和应急预案的漏洞,并组织开展城市轨道交通运营安全隐患排查整治专项行动。但我们更应该反思,如何系统化通过具体措施增强城市交通的韧性,面对无论是自然还是非自然的突发事件,都能够做到提前预防和研判来抵御风险、事件发生时立刻吸收并适应以最大化减少严重程度、最后及时恢复交通运输系统的正常运转。

(作者单位:交通与发展政策研究所)

□链接

可借鉴的经验

国内外研究机构和政府管理者对提升城市和交通运输系统韧性方面做了不少研究。大运量交通应用研究计划(HVT)在《气候韧性交通的政策指南》提出了提高交通运输系统韧性的四个步骤:为交通韧性和适应性计划设定范围、分析现有数据并及时进行预测、提供有效的行动计划和解决方案、为计划的实施和监督筹集资金,并强调这几个步骤不是固定的,而应该不断迭代更新并形成良性循环。

C40城市集团(C40 Cities)和麦肯锡发布的报告《城市气候适应的战略方法》也提出了15个行动计划帮助城市适应气候变化带来的风险,其中4项关于系统性地建立韧性,即评估风险、将气候风险纳入城市规划、建立预警系统和协议、提供并调整气候保险,另外11项针对特定的灾害类型。

在提高抵御能力、系统性建立城市和交通运输系统韧性方面,日本因其地理位置的特殊性,是一个很好的案例。日本是一个台风、洪水、地震、海啸等自然灾害频发的国家。然而,近年来这个岛国却很少受到洪灾的严重影响,尤其是其高密度的轨道交通网络鲜少出现重大事故,这得益于花费大量资金开发建设或改造的防洪基础设施和洪水预警系统。为了保护东京免受洪灾,日本政府投资约20亿美元用于修建地下排水系统,这一系统位于东京西北的埼玉县,深入地下50米,全长6.3公里,是目前世界最先进和规模最大的地下排水系统。在地铁系统防洪设计上,车站出入口、隧道口设置了止水板、防水门、防水壁和井口防水闸,通风口和通风塔也设有进水感知器,这些设施不仅可以现场操作,还可以远程控制。

我国香港的交通运输系统具备良好的吸收、适应能力,因此香港在地铁事故响应和处理方面交出了一份不错的答卷。2022年11月13日9时50分,一列荃湾线往中环方向的列车在驶入油麻地站月台期间,第1节车厢两组乘降门故障甩脱。事故期间荃湾线来往荔景站至佐敦站暂停服务(总计9个站,占全线大半),次日早上荃湾线才恢复正常服务。在荃湾线部分区段暂停服务期间,港铁公司迅速响应,在当日中午前疏散了750名乘客。另外,港铁公司还保障了荃湾线其余区段的基本运行——往返荔景站至荃湾站的列车运行维持每8分钟一班车;往返佐敦站至中环站列车运行则维持每6分钟一班车,并安排免费的港铁运营巴士来往荔景站和佐敦站。值得一提的是,港铁的处理方式让香港地铁网络的关键路径之一——荃湾线的过海区段未受到过大影响,这保障了港岛商务区和九龙生活区之间的公共交通供给,充分体现了大局观。

编辑:翟慧

审核:孙英利