城市道路上,智能网联汽车依托多维感知技术实时研判路况;铁路干线上,总重超万吨的无人驾驶重载列车沿着轨道平稳运行;自动化码头内,巨型桥吊依据系统指令高效装卸集装箱;城市上空,无人机根据规划航线精准投送包裹……这些交织的智慧脉络,正将“人享其行、物畅其流”的美好愿景,从蓝图一步步变为现实。

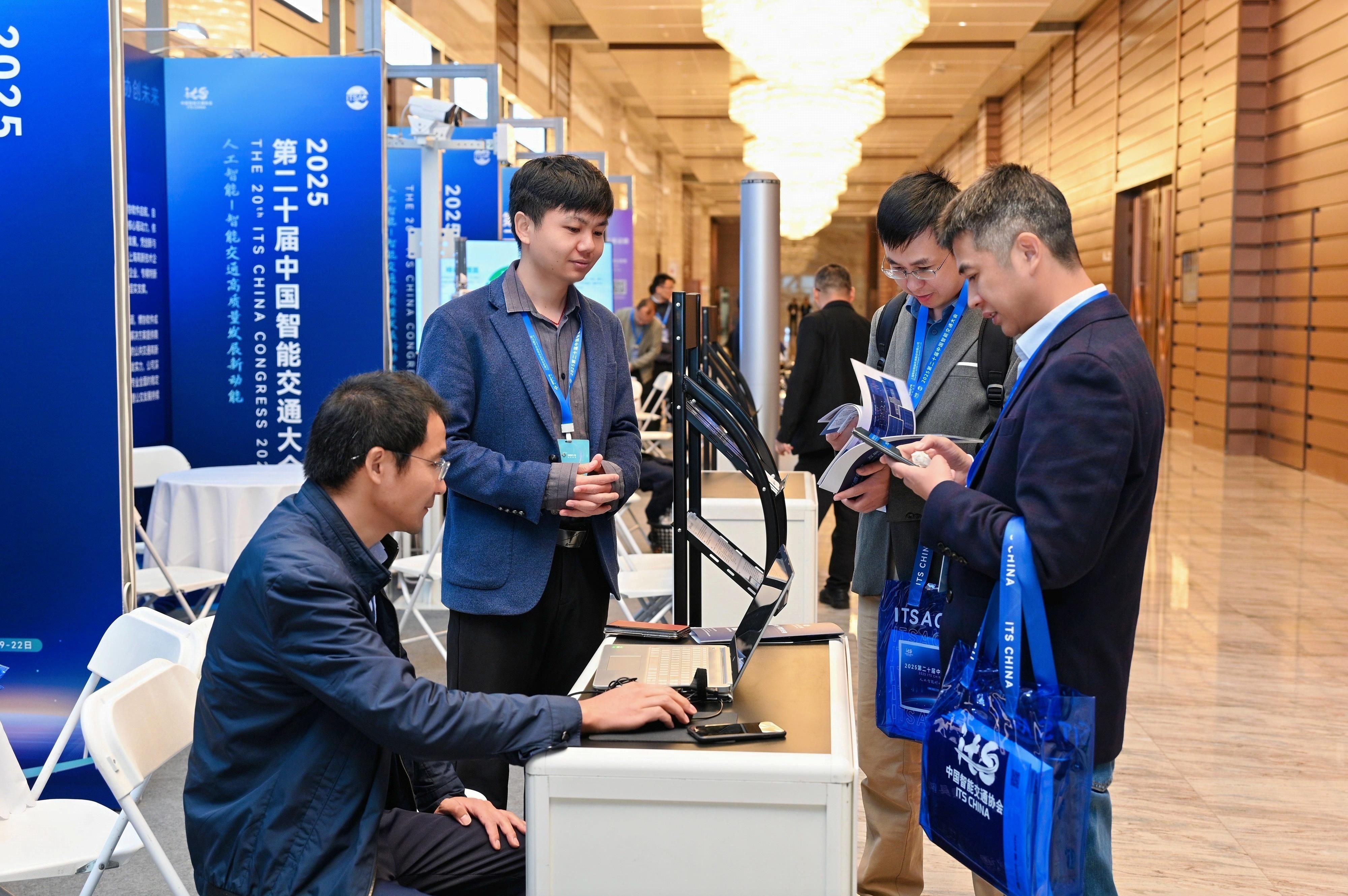

为推动人工智能与交通运输深度融合,赋能行业智能化升级,11月19日至22日,2025第二十届中国智能交通大会在海南省海口市召开。大会会聚智能交通领域国内外专家学者和政企代表,以“人工智能——智能交通高质量发展新动能”为主题,探讨智能交通发展新趋势,分享科技新成果,对接合作新需求。

本次大会适逢海南自贸港即将封关运作与“十五五”规划开局的关键节点,旨在推动形成技术共研、成果共享、生态共建的行业共识,并将前沿理念和产业资源引入海南,实现行业交流和地方发展的双向赋能,共促交通运输高质量发展。

技术变革催生发展新机遇

当前,新一轮科技革命和产业变革加速突破,科技创新已成为推动社会发展的核心驱动力。以人工智能、大数据、云计算等为代表的新一代信息技术,对全球交通现代化进程产生了革命性影响。

今年8月,国务院出台《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。9月,交通运输部、国家发展改革委、工业和信息化部等七部门联合发布《关于“人工智能+交通运输”的实施意见》,明确以科技创新为驱动、以场景应用为牵引,在交通运输领域构建人工智能创新链、产业链、资金链、人才链深度融合的工作机制,大力促进人工智能普及应用,并部署4个方面16项具体任务。“智能交通已经成为服务国家战略、构建新发展格局的关键支撑。”中国智能交通协会书记、第三届理事会理事长李朝晨表示。

美国智能交通协会总裁、首席执行官Laura D. Chace也认为,人工智能及其他一系列技术正在推动交通运输行业经历从模拟到数字、从被动到主动、从封闭系统到开放系统、从采纳应用到集成整合的转变,这一变革将在未来几年继续加速。

“未来,我国交通系统将迎来智能化重构。”在北京航空航天大学校长、中国智能交通协会第三届理事会副理事长王云鹏看来,载运工具智能化、基础设施数字化、系统运行自主化是未来我国智能交通发展的核心方向。

机遇之下,挑战同样突出。王云鹏坦言,当前我国智能交通系统面临多域载具智能化水平不足、基础设施数字化程度偏低、系统运行自主化能力薄弱等问题。未来需要构建感控一体化载具大模型及群体多任务调度大模型,实现载具精细化控制,提升全局效能;要打破物理数字鸿沟、突破传统设施被动管理局限,让交通信息深度融合,促进交通基础设施管理由“事后响应”向“事前调控”转变;要深化技术攻坚,推动从“人控系统”到“系统主动适应”的跨越,支撑交通全域高效运行。

在技术实施路径上,与会专家普遍认为,数据、算法、算力的有机融合是人工智能有效赋能行业发展的关键。“其中,高质量数据是基础,贴近业务需求的算法是核心,云边协同的算力基础设施是保障,‘交通+人工智能’复合型人才是主导。”上海电器科学研究所(集团)有限公司董事陈平说。亚太智能交通协会秘书长、日本智能交通协会专务理事山本昭雄也提到,数据是智能交通发展的基础,未来20至30年,将产生海量数据传输与处理需求,预计需要大约20倍的数据网络容量和150倍的计算能力。

本次大会上,“大模型”成了专家学者讨论的热词。“大模型在多模态认知、知识迁移泛化、智能涌现、深度思考与推理等方面表现出了独特优势。针对交通领域业务庞杂、链条长、涉及面广的特点,可依托大模型,突破传统信息化建设在数据孤岛、复杂建模、需求预测精度、知识经验沉淀等方面的不足。”深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司副总经理邵源说。

陈平进一步表示,目前交通运输行业仍缺少专业的数据工程体系支撑,大模型和行业机理模型的融合度不足,云端与边缘之间的平台接口、协议尚未统一,大模型性能和精度距离交通实战应用场景的需求还存在一定差距,未来还需在这些方面聚力攻坚。

深入实施“人工智能+交通运输”行动已成为全行业的共识,与会专家一致认为,交通运输行业应充分发挥场景多元、数据丰富、市场广阔的独有优势,以更加开放的心态、更加主动的作为、推进交通数字化转型,让人工智能与交通运输在更广范围、更深程度实现协同创新,让数据要素成为推动行业高质量发展的新引擎。

多领域突破彰显实践新成效

近年来,交通运输行业围绕“人工智能+”,在政策研究、场景培育、先导试点、平台布局等方面主动作为、率先行动,已取得了一系列阶段性成效。

据了解,交通运输部开展“人工智能+交通运输”应用场景研究,梳理覆盖公路、水路、铁路、民航、邮政、综合交通6大领域的860余项场景,形成了《“人工智能+交通运输”场景全景图》;围绕智慧港口、城乡物流、应急保障、国际物流供应链,布局建设国家人工智能应用中试基地,搭建行业应用共性平台;确立“1+N+X”综合交通运输大模型建设架构和方案,组建交通大模型创新与产业联盟,为智能交通深入发展构建了坚实支撑。

据科技部原副部长黄卫介绍,近年来,我国智能交通发展已取得根本性进步。技术装备上,实现了从“集成创新”到“原始创新”的跃升;基础设施上,建成了全球最大的智慧交通网络;应用效果上,可支撑全球最大规模的基础设施网络运行、最大规模的人口日常与节日迁徙、最大规模的贸易运输与货物流转。

技术的创新突破在高速磁浮这一新型交通系统上得到了突出体现。据中车青岛四方机车车辆股份有限公司副总工程师吴冬华介绍,目前我国已攻克高速磁浮科学问题及核心工程技术,具备筹建高速试验示范线、开展达速试验与示范工程的条件,成为了世界上少数掌握高速磁浮全套工程技术的国家之一。

智能网联汽车及车路云一体化是当前智能交通发展的前沿热点领域。据清华大学车辆与运载学院教授、国家智能网联汽车创新中心首席科学家李克强介绍,我国积极推进智能网联汽车准入和上路通行试点、车路云一体化应用试点工作,这不仅推动我国的智能驾驶汽车向更高级别发展,也标志着我国网联基础设施环境建设迈上了统一化、标准化的新台阶。“我国注重以标准引领汽车智能化、网联化发展,近年来围绕先进驾驶辅助系统、自动驾驶等重点方向不断完善标准体系,为产业发展提供了全面、系统的支撑。”中国汽车技术研究中心有限公司副总经理龚进峰说。

作为全国唯一的自贸港,本次大会的举办地海南,依托政策、场景、地理单元等独特优势,积极开展智能交通创新实践。

据海南省交通运输厅总工程师马晓松介绍,近年来,海南加快能源网、路网、通信网、车联网“四网融合”,打造数智交通底座,截至10月底,全省已布设5G基站3.68万个,实现行政村与环岛旅游公路100%覆盖;新能源汽车保有量突破50万辆,车桩比提升至2.1∶1,高速公路服务区与乡镇实现充电桩全覆盖;自动驾驶在旅游场景率先实现商业化运营,全省拥有3个国家级车联网试点,开放测试区域1950平方公里、测试道路1230公里,规模居全国前列。

“我们构建了‘4+3’现代交通产业体系,重点布局车路云一体化、公路水路数字化转型等业务,助力打造具有海南特色的智慧交通产业生态和数智交通岛。”海南省交通投资集团有限公司党委副书记潘勇介绍道。

今年12月18日,海南自贸港将正式启动全岛封关运作。海南省政府党组成员、参事室主任刘登山在大会上表示,届时,人流、物流、资金流和数据流的进出将更为便利,将为智慧交通提供广阔的发展平台和无限的市场机遇。

作为交通运输科技创新的重要力量,高校和行业企业在智能交通核心技术攻关中展现出了强劲实力。

在交通大模型研发方面,深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司已取得初步成果。邵源表示,公司构建了涵盖行为智能体、运行智能体和调控智能体的多层级智能体,形成了基于人工智能大模型的交通运输全场景具身智能装备,有效赋能复杂基建智能规建、区域网络智能调控、地空一体综合管服和交能融合跨域协同等典型场景。

上海电器科学研究所(集团)有限公司聚焦超大城市交通管理问题,打造了交通治堵大脑“易的PASS”系统。该系统目前已覆盖上海市3.3万个路口,可实现路口体征监测、问题诊断、态势预警、推演分析并提供治堵建议。“同时,我们以‘易的PASS’系统为数据底座,开发了交通治堵大模型。经测试,该模型的应用可使平均车速提升14.4%、车均停车次数减少50.6%、路口流量提升3.3%。”陈平说。

在城市交通管理方面,青岛海信网络科技股份有限公司也作出了积极探索。今年,该公司推出了面向城市交通行业的L3级智能体——通途大模型。据该公司研发总裁周钊介绍,目前,该模型已在指挥调度、缓堵保畅、安全防控和办公提效4方面的多个业务场景落地应用,实战效果显著。

聚焦城市交通基础设施绿色、智能、韧性发展,极端环境长寿绿色道路工程全国重点实验室(深圳)开展了深入研究。“我们研发了公路基础设施综合智能诊断车及一系列大跨桥梁、隧道智能检测监测技术装备,在提升城市交通基础设施安全水平方面发挥了重要作用。”深圳大学、石家庄铁道大学教授,该实验室主任杜彦良说。

面向道路养护压力大、交通调控效率偏低、物流成本高企等道路运输行业痛点,广西交科集团有限公司自主研发交通大模型“科宝”,高效赋能公路“规建养运服”全业务流程。“我们还研发了国内首款道路智能检测车‘检E’,集成毫米级数据感知、多维度智能诊断、全要素科学决策、自动化养护设计等功能,病害自动识别率达95%以上。”该公司数智信息一院副院长凌晔华介绍道。

锚定提升大宗货物运输效能的目标,中车株洲时代电气股份有限公司在重载列车智能驾驶技术方面开展深入研究,攻关多源融合感知、长大编组列车动力学建模、最优运行曲线规划、精准速度跟踪控制等关键技术,研发了重载列车智能驾驶系统。据该公司副总经理、总工程师胡云卿介绍,该系统实现了普载到重载、单元到组合、正线到站段的全覆盖,与国内外多种车载控制系统、制动机及信号系统匹配良好,目前已在多条铁路装车运用。

“交通运输行业在智能交通系统建设方面的探索与实践,正在为保障交通安全、优化运输资源配置、改善交通服务体验持续赋能。”黄卫说。

协同发力激活行业新动能

“十五五”是建设科技强国、基本建成交通强国、全面提升创新能力、交通技术全面赶超的关键时期。站在新的历史起点,智能交通应如何实现高质量发展?与会专家一致认为,政产学研用协同是推动智能交通体系重构与跃升的关键动力。

“发展智能交通需要实施系统工程,要发挥智能交通行业协会的推动、整合和引领作用,从多种交通方式的维度加强协同,共同谋划国家重点研发计划专项,开展有组织科研,构建智能交通标准体系,推动成果转化应用。”王云鹏说。

作为我国智能交通领域唯一的全国性、行业性社会组织,一直以来,中国智能交通协会始终致力于推动交通运输领域的数字化、网络化、智能化进程,在平台建设、技术进步、产业发展等方面发挥了不可或缺的桥梁纽带作用。

黄卫认为,“十五五”期,中国智能交通协会应持续发挥作用,促进政策引导和市场主导的有机结合。同时他提到,政府层面应强化顶层设计,在科技攻关、基础设施建设、标准制定等方面给予支持;应充分发挥市场配置的作用,鼓励企业成为创新主体,推动龙头企业与地方政府共创创新平台,联合攻关智能交通关键核心技术。

据了解,“十五五”期,交通运输部将聚焦建设智能综合立体交通网,加力布局研发人工智能与交通运输融合的关键技术,组织创新主体协同攻关,攻克重大技术,研发关键装备,创新发展模式。同时,加快建设综合交通运输大模型,打造多类模型、异构算力、通识数据统一调度平台,为全行业智能体开发提供基础能力。此外,面向公路、水路、综合交通等领域,研发路网运行监测、安全预警和应急智慧调度等智能体,构建覆盖更广、功能更强、协同更畅、安全可控的“智慧大脑”和“数据中枢”。

技术最终的价值体现于应用。王云鹏认为,未来,应构建贯通大通道运输、城市群出行、立体物流三大场景的“1+N+X”交通数字基座,通过部—地—企协同部署应用,全方位赋能基础设施、运输服务、行业治理等业务领域。他表示,要面向高价值大宗物资专用道路和开放道路运输场景,构建大通道无人运输系统;聚焦京津冀、粤港澳大湾区、长三角等重点区域,构建城市群出行服务系统;聚焦物流园区、大型港口、航空货运中心等物流枢纽,构建多域物流动态调度系统。

据了解,“十五五”期,交通运输部将以场景培育和开放为抓手,在大通道货车智能驾驶、内河货运船舶自主编队航行、交通设施重大灾害智能管控处置等重点领域,采用“科技+工程”的方式开展创新示范,组织实施人工智能+交通运输“十百千”创新行动,全面推动交通运输领域860余个典型场景的落地应用。

创新的开展需要人才的保障。黄卫建议,高校和科研院所聚焦前沿方向,构建从基础设施到多网融合的复合型人才培养体系,为智能交通的可持续发展提供人才支撑。

面对智能交通这场席卷全球的深刻变革,国际交流合作成为汇聚全球智慧、共享科技进步、共同应对挑战的关键桥梁。山本昭雄认为,未来可在大规模数据应用、人工智能与实际智能交通场景融合等领域展开国际合作。欧洲智能交通协会首席执行官Joost Vantomme也表示,中欧在数据安全、标准化技术等领域拥有广泛的合作空间。

共识已然达成,路径愈加清晰。“十五五”新程将启,政产学研用各方凝聚起的强大合力,必将成为智能交通行业实现系统性跃升以及推动加快建设交通强国、科技强国的核心引擎。

本文图片由 中国智能交通协会 提供

编辑:胖雨珊

责编:胖雨珊

审核:梁微