船舶柴油机缸套-活塞环磨损控制关键技术及应用

郭智威 盛晨兴 殷华兵等

武汉理工大学,中远海运特种运输股份有限公司

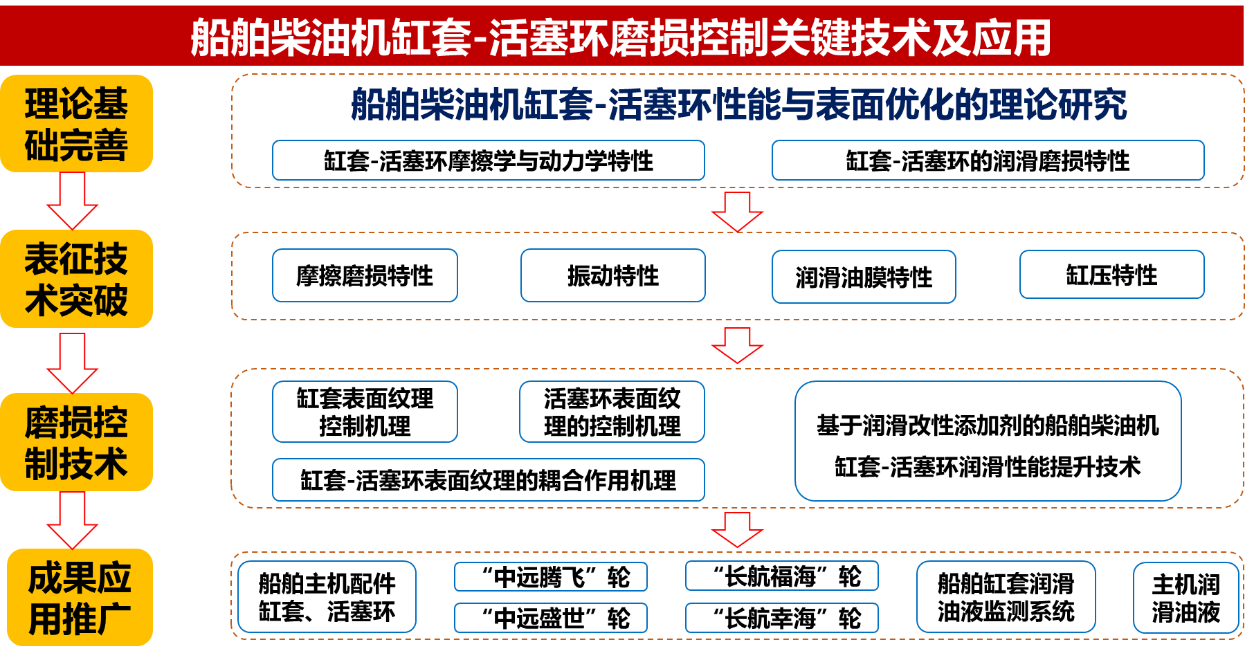

航运是国民经济的基础性产业,是综合运输体系的重要部分,也是国家经济社会的必然要求,如国家发展战略中的长江经济带、一带一路、海洋强国等,均与航运业密切相关。作为航运发展的关键,船舶是我国贸易运输、海洋开发和海权捍卫等方面的重要装备,而船舶动力系统则是船舶的“心脏”和“动脉”。本成果紧密联系船舶动力系统能效提升技术以及动力系统可靠性的发展需求,针对船舶柴油缸套-活塞环磨损严重、过量注油润滑导致润滑油液的浪费和环境污染等问题,以船舶柴油机的缸套-活塞环典型摩擦副为研究对象,围绕船舶柴油机缸套-活塞环磨损控制所需的核心关键技术开展了研究。创建了船舶柴油机缸套-活塞环运行状态特征表征的新方法,研制了模拟船舶柴油机运行工况的多个试验平台,研发了多套缸套-活塞环的表面纹理结构、润滑油添加剂改进技术。成果形成了原创性的船舶柴油机缸套-活塞环磨损控制的理论、方法和成套技术,已成功应用于航运公司、船舶柴油机厂、润滑材料制造商等多家单位,关键技术自主可控,经济社会效益显著,推广应用前景广阔,总体思路如图1所示。

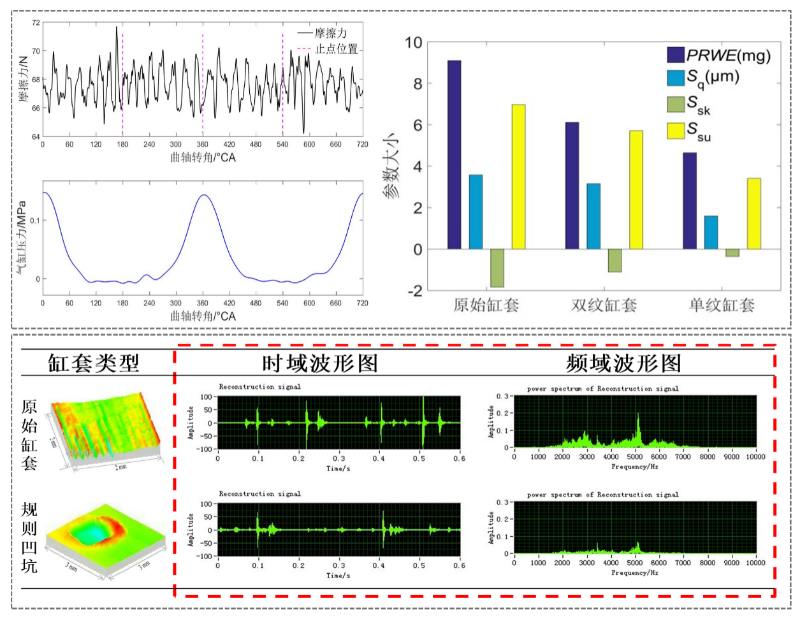

提出了船舶柴油机缸套-活塞环表面纹理特性的表征方法,首次建立了柴油机机身振动、缸套-活塞环摩擦力、润滑油膜厚度以及缸套气密性参数与表面纹理结构的对应关系,分别如图2和图3所示。

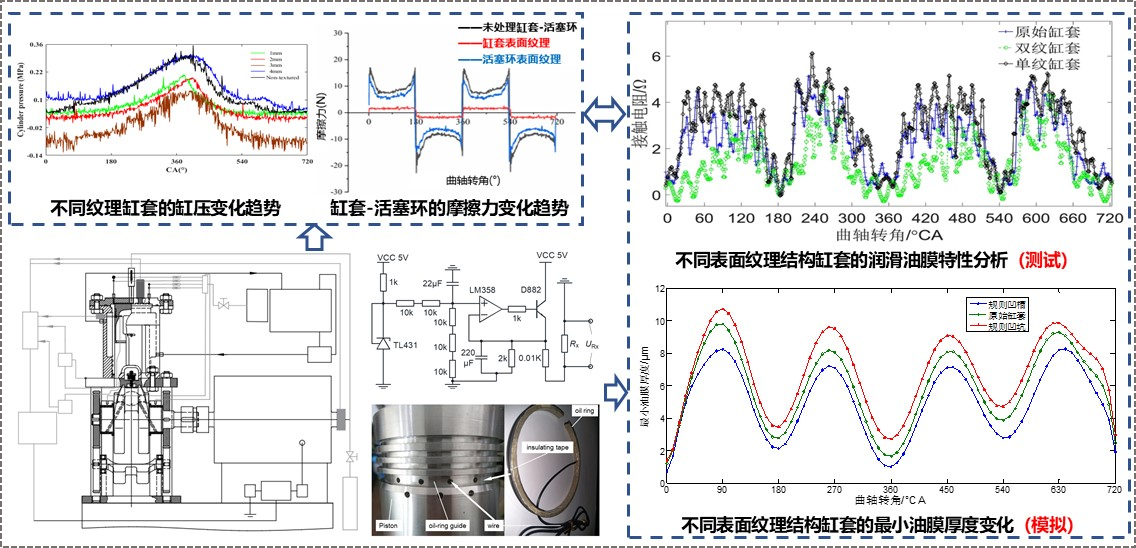

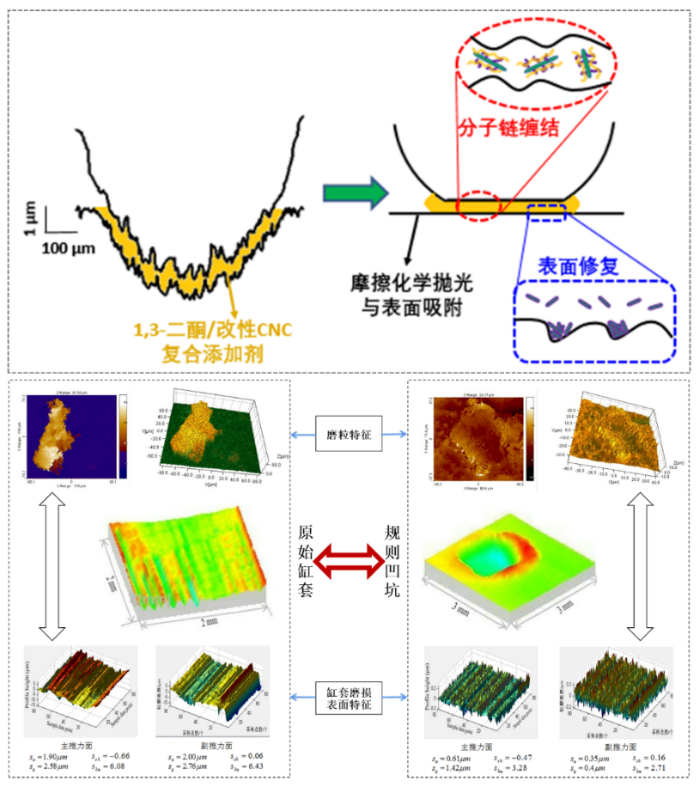

揭示了船舶柴油机缸套-活塞环表面纹理的磨损控制机理,实现了低摩擦缸套-活塞环表面纹理结构的优化设计及其综合性能提升,如图4所示。

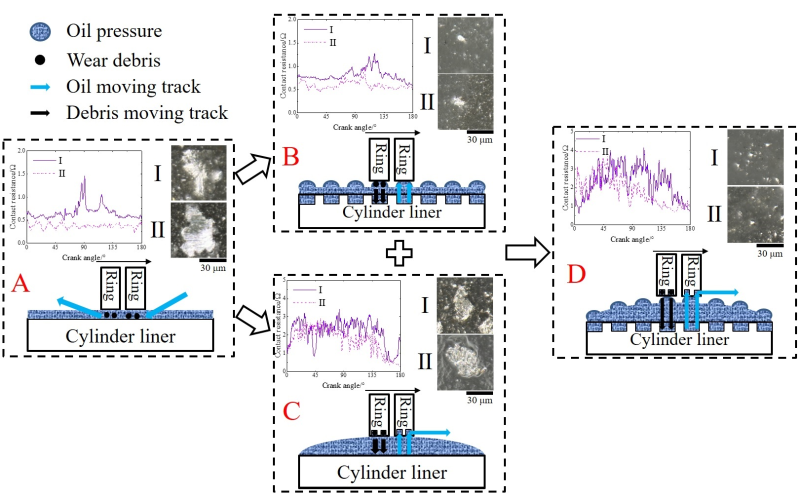

设计了表面化学吸附与物理填充修复相结合的新型复合润滑添加剂,提升了缸套-活塞环的润滑性能,建立了整缸柴油机缸套-活塞环润滑油液磨粒三维特征与其运行状态的映射关系,如图5所示。

长江干线船舶水污染物联合防治关键技术研究及应用

长江干线船舶数量巨大,船舶排放的水污染物种类多、排放量大、污染物易随水体扩散迁移,缺乏准确和高效的船舶水污染物源头监管、过程监督、接收转运和应急处置等方法和模式。此外,长江干线船舶水污染防治涉及跨省份、跨部门的联合监管,统一治理的信息服务困难较大。

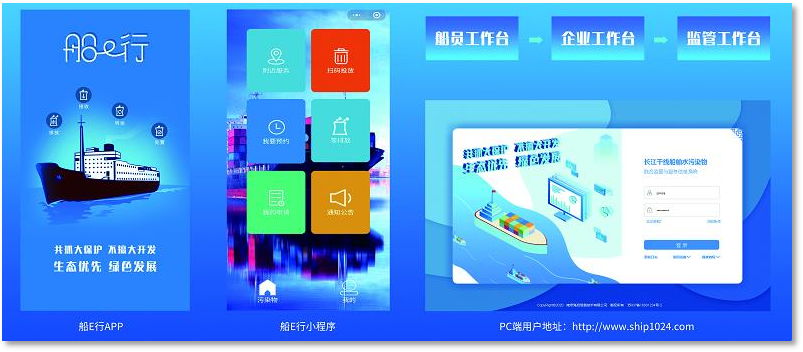

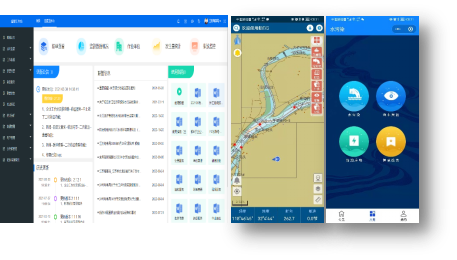

项目针对长江干线船舶水污染物源头管控、过程监督和排放监测的理论、方法和模式不完善,船舶水污染物随意排放现象严重的难题,建立了长江干线船舶污水排放估算模型,创建了船舶水污染物一体化转移处理与实时监测系统,研发了基于声呐探测装置的船舶垃圾违规排放监控技术以及新型传感器的污水监管装置,开发了长江干线水污染物联合监管与服务信息系统,形成了长江干线船舶水污染物防治成套技术,首次实现长江干线船舶多平台船舶水污染物信息化监测应用服务。交通运输部、生态环境部、住房和城乡建设部等联合发文,落实项目成果在上海、江苏、湖北等长江干线全部省市的推广应用。

项目所研发系统可在手机APP、微信程序、电脑端等多平台运行;系统已覆盖长江干线全部161个港口、271个县级市;当前船舶注册量76367艘,企业注册数量9186家,系统总用户数18.4万,已服务船舶350万次,取得了巨大的社会效益。项目开发的一体化联合监管和信息服务平台,大大减少了长江干线船舶污染物直排入江现象,实现了联合监管、治理和统一的信息服务,为发展绿色航运、保护长江生态环境做出巨大贡献,有效支撑了“长江经济带”、“长江黄金水道”、交通强国等国家战略。

绞吸式挖泥船智能作业系统理论体系与关键技术

项目针对疏浚工程中面临的切削-混合-输送全流程理论体系尚不成熟、多维度虚实一体工程效果评价综合实验体系和平台缺乏、智能疏浚决策支持系统适应性较差等三大难题,以“理论拓展—技术创新—工程应用”为主线,产学研用相结合,采用调研、资料分析、数值模拟、物模试验、现场试验等方法和技术手段深入开展研究,历时十余年进行技术攻关,在疏浚理论、实验体系建设和智能决策支持系统等三个方面取得了关键技术的创新和突破。

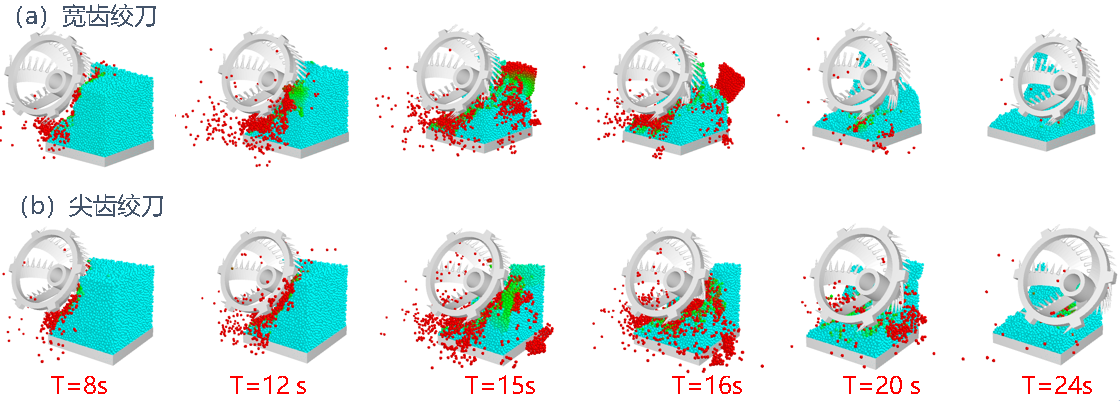

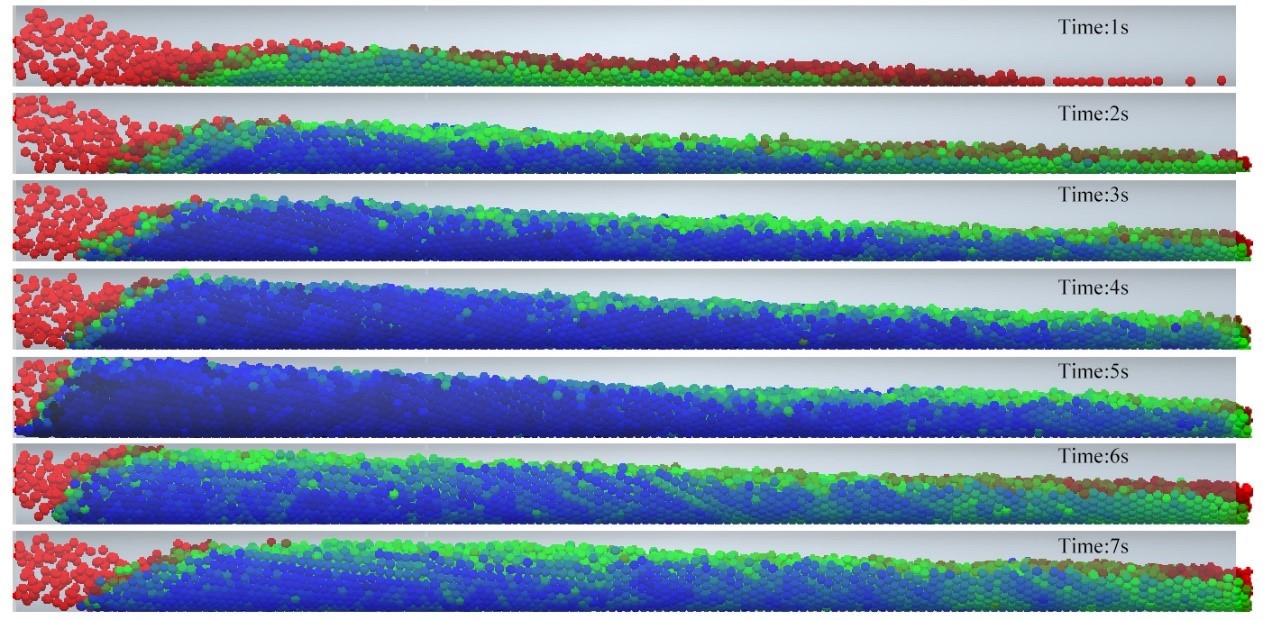

(1)开展了疏浚切削-混合-输送全流程的理论体系研究。提出了疏浚土质参数的表征方法,构建了适用于模拟绞吸式挖泥船切削系统挖掘过程的液固两相流模型,揭示了不同类型绞刀对疏浚介质的挖掘-混合规律;提出了表征异形粗颗粒形状与曳力系数的算法,实现了异形疏浚物料管道输送流动特性的精准预测;

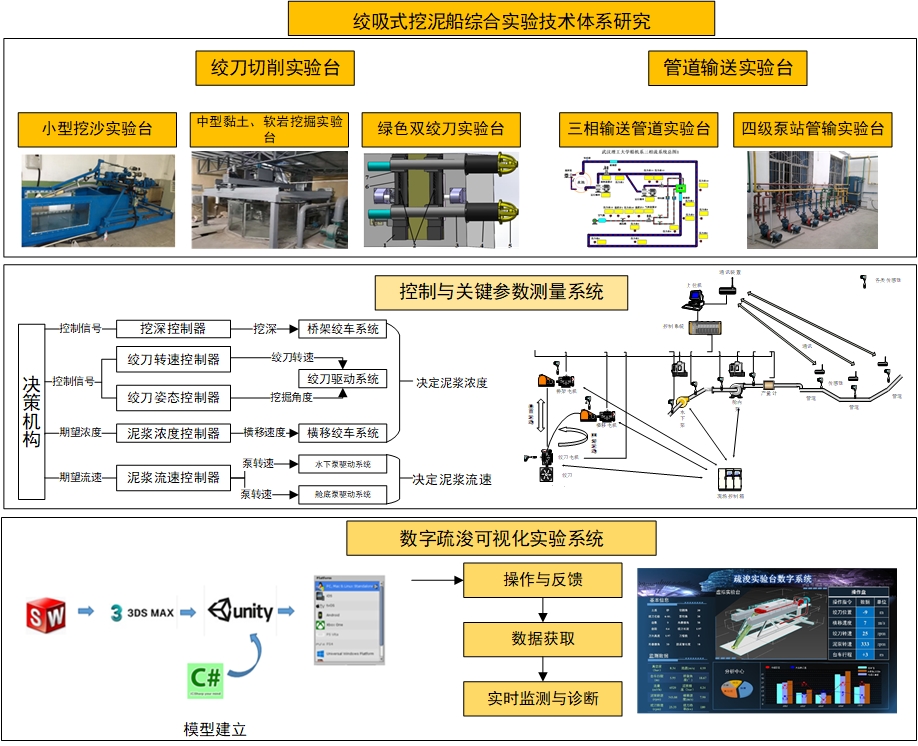

(2)开展了疏浚关键设备的试验与试制。突破了大型复杂装备小型化的技术难题,研发了系列绞吸式挖泥船切削系统,研制了各类模型绞刀并开展切削试验;设计了自适应双绞刀环保挖泥装置,提高了绞刀对水底复杂地形的适应能力;研制了三套不同管径的多相管输实验台,研制了管道加气输送装置,提升了管道长距离输送效率;

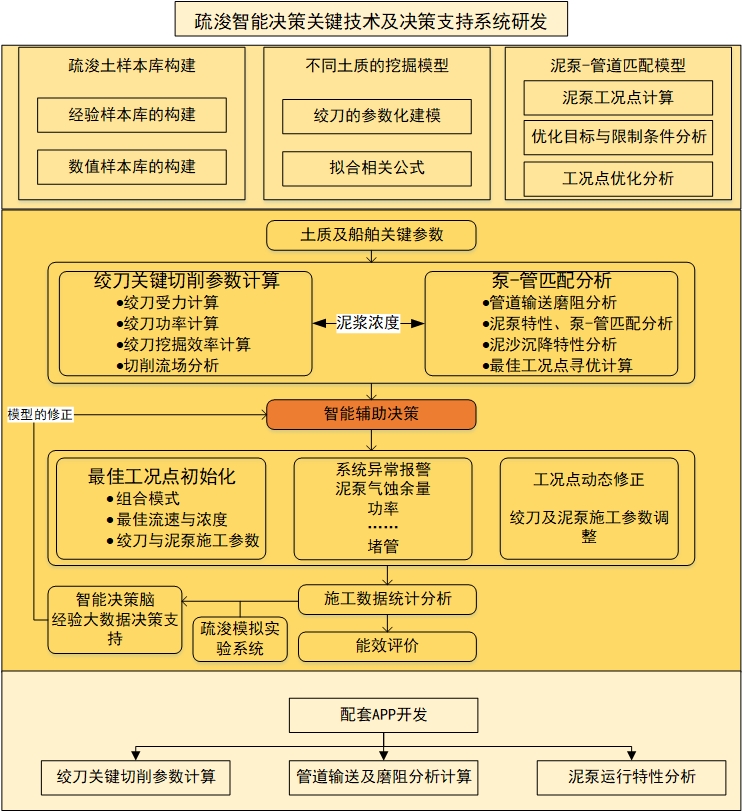

(3)开展了绞吸式挖泥船智能作业系统关键技术与应用研究。开发了能适应不同土质、机具与工况的疏浚施工全周期智能疏浚决策支持系统,该系统以前述理论与试验研究为基础,搭载了丰富的的疏浚物理模型,并结合挖泥船施工现场与历史数据,基于数据-机理双模混合驱动,实现了“浚前-浚中-浚后”多维度的绞吸式挖泥船高效低耗施工决策支持。

项目成果丰富和发展了计算流体力学、管道水力输送、岩土力学等学科的理论和技术,引领了我国疏浚行业技术自主创新,推动了科研成果转化为现实生产力。项目研究成果引领了我国疏浚行业技术自主创新,推动了科研成果转化为现实生产力,在长江中游航道维护疏浚、黄骅港综合港区航道疏浚和新加坡集结地吹填等大型工程中发挥了重要作用。

编辑:耿嘉澍

审核:连萌