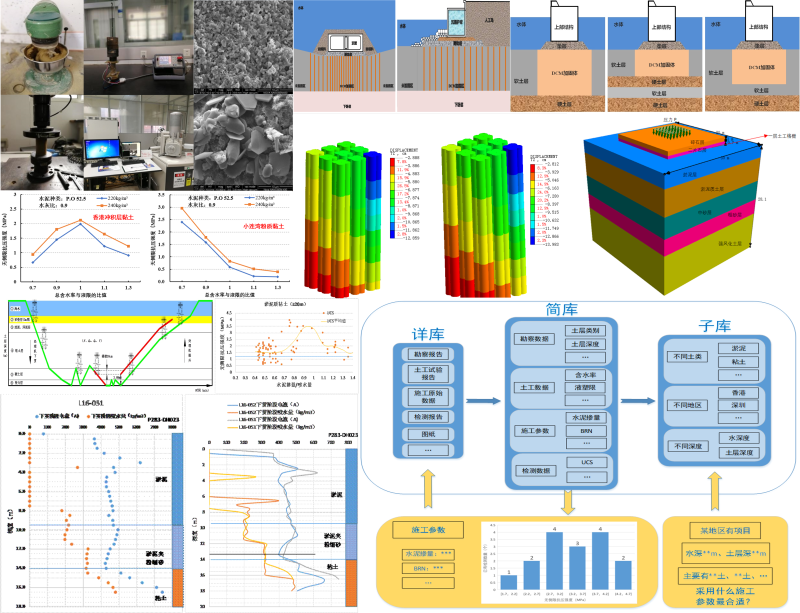

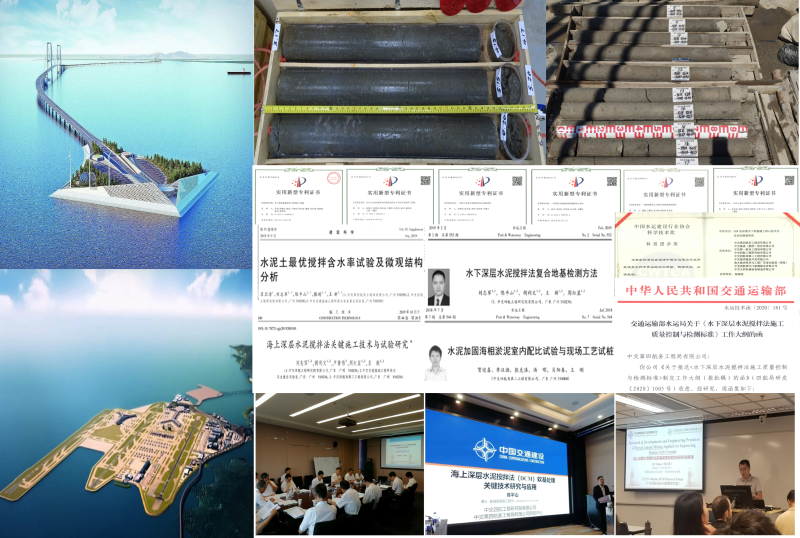

DCM法加固水下软基施工核心技术及自动化装备研发

“DCM法加固水下软基施工核心技术及自动化装备研发”项目自主研制国内首艘三处理机水下DCM船,具有高度集成的自动化、数字化施工控制系统,集深层复杂土体切割搅拌、桩架间距便捷调整、浮态智能调节、水泥粉料快速安全环保入仓、浆液管路一键高效冲洗等多项先进技术于一体,打破国外技术壁垒;形成集持力层数字化实时判别、处理工艺优化及自动化执行、环保控制等于一体的高效施工关键技术,保障不均匀地层的成桩质量;为下贯时确定不同土层合理喷水量提供依据;首次通过人工智能预估桩体强度,提出了综合考虑单桩质量与基础整体服役性能的受检桩选择原则。

项目获中国水运建设行业协会科技进步特等奖,发明专利4项(另有14项公告中)、实用新型21项、软著1项,核心论文9篇,专著1部,主编交通运输部水运行业标准1项。成果具国际领先水平,为四航局承建的香港三跑、深中通道、香港综合废物处理设施等重大项目提供了有力的技术支撑,产生了显著的社会经济效益。

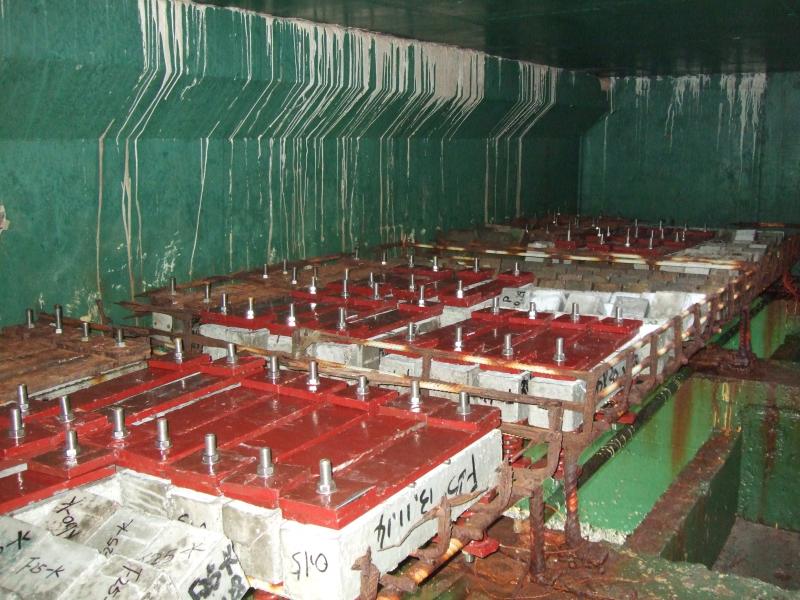

基于长期暴露试验的海工混凝土结构耐久性失效过程和寿命计算理论

我国是沿海交通基础设施大国,沿海基础设施所处环境恶劣,腐蚀问题严峻。受海洋环境与结构荷载作用的影响,工程结构耐久性失效过程异常复杂。为加强混凝土结构耐久性的基础理论研究,利用最长周期接近30年的典型海水环境暴露试验数据,在海水环境差异、荷载、氯盐等多因素耦合作用下混凝土结构耐久性失效过程、实际环境下混凝土胶凝材料水化过程的长期演变规律、氯离子在水泥基材料中的非稳态传输仿真等方面实现了重大技术创新。

主要技术内容包括:

(1)通过我国南北典型海水环境长期暴露试验,揭示了外部荷载、区域环境等因素对海工混凝土结构耐久性退化规律的影响,基于长期暴露试验数据,优化了考虑荷载与环境差异的混凝土结构耐久性寿命计算模型。

(2)利用不同时间跨度的混凝土暴露试件,从细微观层面揭示了不同配合比参数混凝土水化程度、产物及孔结构形态的时间演变情况,揭示了活性掺合料提高海工混凝土耐久性的时变机理。

(3)利用水泥基材料的微结构重构方法,基于暴露试验数据,建立了氯离子在水泥基材料中的非稳态传输仿真模型,验证了龄期、骨料、界面过渡区、裂纹等因素对氯离子扩散过程的影响。

成果总体经鉴定达到“国际先进水平”,获2020年中国水运建设行业协会科技进步一等奖,入选2021年度交通运输重大科技成果库。成果已经在湛江港405~406码头改造工程、深中通道、坦桑尼亚达港等重大工程的耐久性设计中得到应用,部分成果纳入《既有混凝土结构耐久性评定标准》(GB/T 51355-2019)、《水运工程结构耐久性设计标准》(JTS 153-2015)等国家标准和行业标准,提高了混凝土结构耐久性设计的可靠性,可有效降低工程全寿命周期成本,推动了绿色交通工程的可持续发展。伴我国“一带一路”、“海洋强国”战略的推进,复杂环境下交通基础设施的建设日益增多,本项目成果应用前景广阔。

编辑:耿嘉澍

审核:连萌